생명의 기본 요소 중 하나인 펩타이드(peptides)를 태곳적 지구와 유사한 조건 아래에서 아미노산의 원시 전구체로부터 생성할 수 있다는 새로운 연구가 나왔다.

이에 따라 펩타이드가 아미노산으로부터 생성된다는 기존의 이해에 새로운 통찰을 더하는 한편, 최초의 생명 형성 수수께끼에서 잃어버린 조각을 찾게 될 것으로 보고 있다.

이 연구는 과학저널 ‘네이처’(Nature) 10일 자에 'Peptide ligation by chemoselective aminonitrile coupling in water' 제목으로 발표됐다.

우리 인체의 근육이나 피부, 머리카락 등은 단백질로 이루어져 있고, 이 단백질의 원료는 아미노산이다.

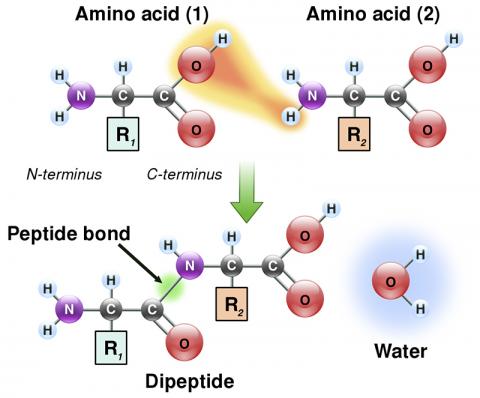

아미노산은 염기성의 아미노기(-NH2)와 산성의 카르복실기(-COOH)를 가지고 있어, 하나의 아미노산에 있는 아미노기가 다른 아미노산의 카르복실기와 반응하면 물과 두 개의 아미노산으로 구성된 다이펩타이드라는 새로운 분자를 만든다.

이 같은 펩타이드 결합이 여러 개 만들어지면서 고분자인 단백질이 형성되며, 때문에 단백질을 폴리펩타이드라고 부르기도 한다.

아미노산 전구체에 주목

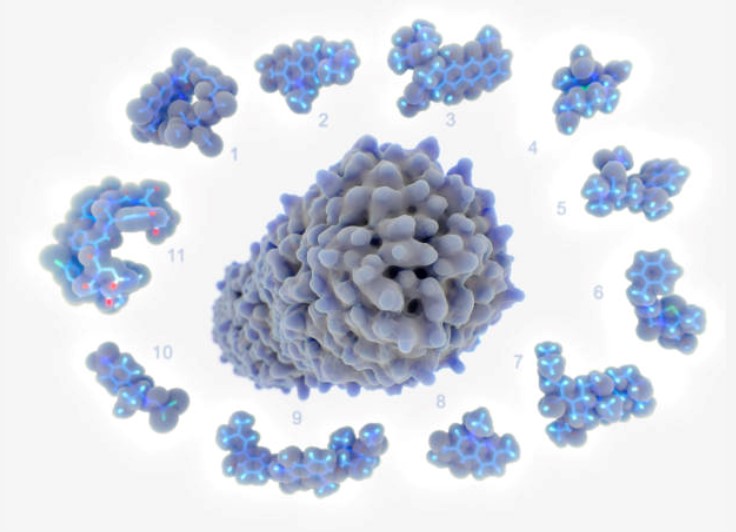

연구를 이끈 영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL)의 매튜 파우너(Matthew Powner) 박사는 “아미노산 사슬로 구성된 펩타이드는 지구상 모든 생명체에 절대적으로 필요한 요소”라고 말하고, “펩타이드는 생물학적 과정의 촉매 역할을 하는 단백질의 기본 구조를 형성하지만, 펩타이드가 아미노산으로부터 생성되려면 이를 조절하는 효소가 필요하다”고 설명했다.

그는 “이 때문에 우리는 ‘닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐’하는 식의 고전적인 문제와 유사하게 최초의 효소는 어떻게 만들어졌을까 하는 문제에 직면했었다”고 밝혔다.

파우너 박사팀은 아미노니트릴(aminonitriles)이라고 불리는 아미노산 전구체가 원시 환경에 존재하던 다른 분자들의 도움으로 자체의 반응성을 이용, 물속에서 쉽고 선택적으로 펩타이드로 전환될 수 있음을 입증했다.

파우너 박사는 “많은 연구자들이 펩타이드가 생명 발달을 돕기 위해 처음에 어떻게 형성되는지를 이해하기 위해 노력해 왔으나, 대부분의 연구가 아미노산에 초점이 맞춰져 있어 아미노산 전구체의 반응성이 간과돼 왔다”고 지적했다.

“펩타이드 합성, 자연순환의 일부였을 것”

아미노산 전구체인 아미노니트릴이 아미노산으로 만들어지기 위해서는 일반적으로 강산성이나 강알칼리성의 가혹한 조건이 필요하다. 이어 형성된 아미노산이 펩타이드가 되려면 에너지가 재충전되어야 한다.

이번 연구팀은 이 두 단계를 건너뛸 수 있는 방법을 발견해 에너지가 풍부한 아미노니트릴로부터 직접 펩타이드를 만들었다.

이들은 아미노니트릴이 물속에서 아미노산보다 훨씬 쉽게 펩타이드 결합을 형성할 수 있는 내재된 반응성이 있다는 사실을 알아냈다.

그리고 일련의 간단한 반응을 확인한 다음 황화수소를 아미노니트릴 및 다른 화학 기본물질인 페리시안 화합물(ferricyanide)과 결합시켜 펩타이드를 생성해 냈다.

논문 제1저자로 UCL에 있을 때 연구를 완성한 피에르 카나벨리(Pierre Canavelli) 연구원은 “환경적 또는 내부적 자극에 반응하는 제어된 합성은 대사 조절의 필수요소여서 우리는 펩타이드 합성이 매우 초기의 생명 진화에서 일어난 자연 순환의 일부였을 것이라고 생각한다”고 말했다.

생명 창출과 관련된 펩타이드 속성, 계속 조사 중

실험에서 아미드 결합 형성을 돕기 위한 기본물질로 사용된 분자들은 고대의 화산 활동 중에 가스로 배출돼 초기 지구에 존재했을 가능성이 높다.

논문 공저자인 사이둘 이슬람(Saidul Islam) 박사(UCL 화학과)는 “원시 지구에서 활용되었을 법한 비교적 온화한 조건에서 펩타이드를 물속 아미노산을 사용하지 않고 생성할 수 있다는 사실을 설득력 있게 보여준 연구는 이번이 처음”이라고 강조했다.

아미드 결합 형성은 상업적으로 중요한 많은 합성 물질과 생체 활성 화합물 및 의약품 생산에 필수적이기 때문에 이번 발견은 합성화학 분야에서도 유용할 것으로 보고 있다.

이번 연구에 사용된 방법은 화학적으로 색다른 것이지만 생물학적 과정을 모방한 펩타이드 결합 경로를 따르고 있다. 현재 화학실험실에서 흔히 사용하는 펩타이드 생성 방법은 이번 연구와는 반대 방향으로 진행되며 비용이 많이 들고 시약 낭비도 많다.

연구팀은 아미노니트릴을 사용해 펩타이드를 생성하는 다른 경로가 있는지를 탐색하고 있다. 아울러 40억 년 전 펩타이드가 생명 창출에 어떻게 도움을 주었는지를 더욱 잘 이해하기 위해 실험실에서 생성한 펩타이드의 기능적 속성을 계속 조사하고 있다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-07-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터