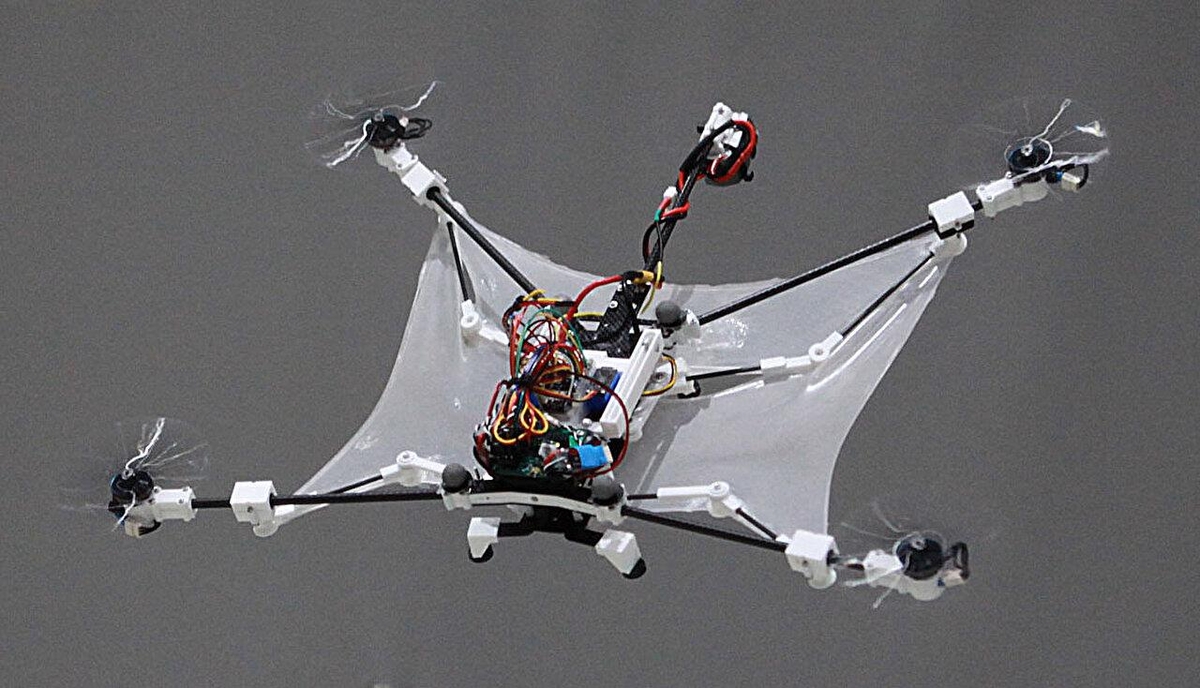

현대전에서 드론은 '분쟁 지역에 병사들과 드론을 배치했다'라는 제목의 기사가 나올 정도로 중요한 전력이 되었다. 미 군사 전문매체인 밀리터리타임즈에 따르면, 미군이 2019년에 도입할 드론은 모두 3447대나 된다. 이는 2018년 도입 대수에 비해 3배가량 늘어난 수량이고, 기존에 보유한 2000대보다 더 많다.

이처럼 군사용 드론이 급증하면서 드론 조종병 수요도 증가하고 있다. 미 국방성 산하의 ‘방위고등연구계획국(DARPA)’은 미래 군사 환경에 대비하여 생각만으로 드론을 조종할 수 있는 기술을 개발 중이다.

군사용 드론 수요는 매년 증가 추세

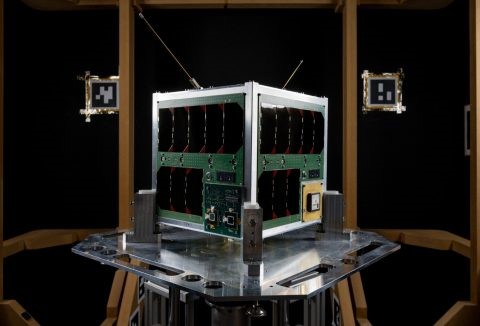

미군은 유지비가 많이 드는 ‘MQ-9 리퍼’와 ‘RQ-4 글로벌 호크’ 같은 대형 드론의 도입 대수를 줄여가고 있지만, 오히려 정찰용 소형 드론은 늘리고 있다. 최근에는 소부대 단위까지 드론 도입 열기가 확산되면서 값싼 쿼드콥터 드론의 수요도 함께 급증하는 추세다.

바드 대학(Bard College) 드론 연구센터의 댄 게팅어(Dan Gettinger) 소장은 2013년부터 미 국방성이 구매한 드론을 조사한 결과, 2019년도 드론 구매 예산은 100억 달러 가까이 된다고 소개하면서 앞으로도 증가세가 지속될 것이라고 전망했다.

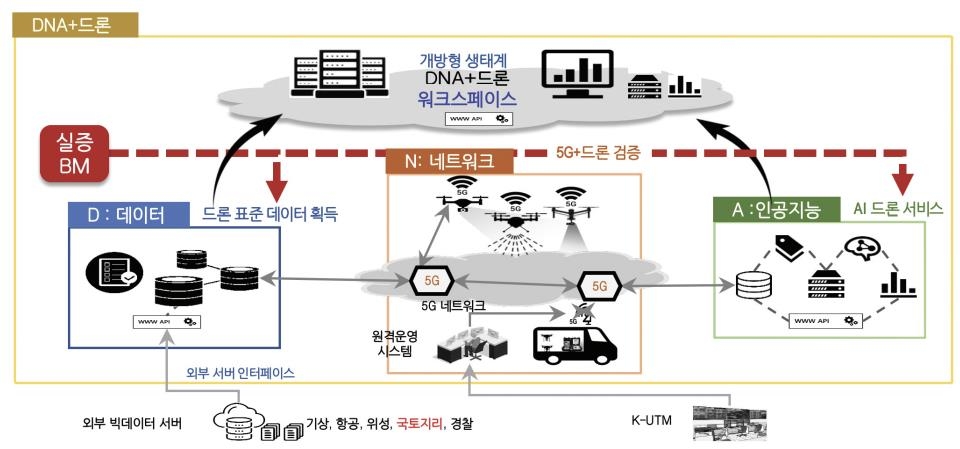

생각으로 드론을 조종하는 N³ 프로그램

늘어나는 드론 조종병 수요를 감당하기 위해서 DARPA는 병사들이 쉽게 드론을 조종할 수 있는 기술을 개발하고 있다.

지난 5월 DARPA는 1억 400만 달러 예산 규모의 ‘차세대 비수술 신경공학(Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology, N³)’ 프로그램에 참여할 6개 연구팀을 선정해서 발표했다. 이 프로그램은 외과적 수술 없이 신경 인터페이스를 통해 전투원이 1mm 미만의 공간 분해능으로 신경 기록 및 자극을 가능케 하는 것이 최종 목표다.

DARPA는 이미 2018년 3월 새로운 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)를 개발하기 위한 프로그램을 시작했고, N³는 그 일환으로 진행되는 것이다. 프로그램 관리자인 알 에몬디(Al Emondi) 박사는 “개별 드론이나 군집 드론을 기계적인 방식이 아닌, 생각하는 속도로 조종하는 장치를 실제로 개발하려고 한다”라고 밝혔다.

다양한 방식으로 뉴런 신호를 포착

N³에 참여한 각 팀은 서로 다른 각도에서 접근하고 있다. 예를 들어 카네기 멜런 대학의 연구팀은 신경 활동을 탐지하기 위해 전기 및 초음파 신호를 사용하고, 존스 홉킨스 대학 연구팀은 적외선을 이용해서 신경 조직의 광학 경로 길이 변화를 직접 측정하고 있다.

이 프로그램은 두 가지 방향으로 진행 중이다. 먼저 4개 팀은 ‘완전 비침습성(Completely non-invasive)’ 연구를 하고 있다. 인체 외부에서 뉴런을 자극하여 신호를 유발하는 방식으로 어떠한 외과적 조치가 필요 없는 것이 장점이다.

다음은 ‘미세 침습(Minutely invasive)’ 방식이다. 주사, 알약, 또는 비강 스프레이 형태로 체내에 아주 작은 '나노트랜스듀서(Nanotransducers)'를 주입하여 뉴런과 접촉하게 하고, 두개골을 통해 전기 신호를 포착할 수 있다. 이러한 방식은 2개 팀이 연구 중이다.

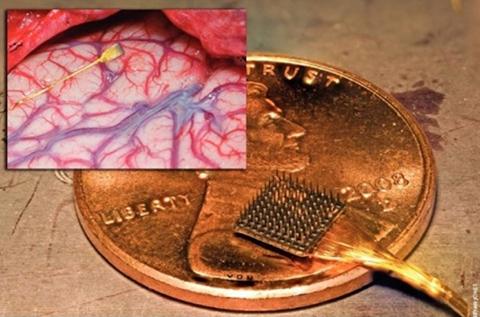

현재 가장 뛰어난 BCI 기술은 유타 어레이

최초의 뇌-컴퓨터 인터페이스는 전극을 사용하여 뇌의 전기 활동을 기록하는 방식이었다. 1990년대 후반에 케이브 웨스턴 리저브 대학의 연구원들은 피험자의 두피에 설치한 전극을 통해서 뇌파를 해석하여 컴퓨터 커서를 움직일 수 있게 했다.

이후 두뇌 신호를 읽기 위한 기술은 침습적 방식과 비침습적 방식으로 나뉘어 발전했다. 지금까지 개발된 가장 강력한 BCI 기술은 뇌 일부를 절개하고 대뇌피질의 특정 부분에 직접 이식하는 ‘유타 어레이(Utah Array)’였다. 이 장치는 손톱 절반 크기의 작은 칩처럼 생긴 일종의 뇌신경 임플란트다.

유타 어레이 기술을 활용해서 팔다리가 마비된 환자의 뇌 신호를 중계하여 움직일 수 있도록 하는 ‘신경 우회’ 실험에 성공한 연구팀도 N³에 참가하고 있다. 이번에는 유타 어레이를 대신하여 미세 침습 방식으로 나노트랜스듀서를 주입할 계획이다.

미군은 그동안 전쟁터에서 사지를 잃은 상이군인들에게 BCI 기술을 주로 적용해왔다. N³는 보다 적극적으로 BCI를 이용하려는 첫 번째 시도다. 외과적 수술 없이 생각만으로 의족과 의수를 움직이거나, 군용 드론을 조종하는 것이 목적이다.

하지만 외과 수술은 비용이 많이 들고, 새로운 종류의 슈퍼 솔저를 만들기 위한 수술은 윤리적으로 비난받을 가능성이 크다. 그런 점에서 수술이 필요 없는 뇌신경 인터페이스 장치의 가능성은 무궁무진하다. 또한, 병사들의 수술에 대한 두려움이나 부작용을 최소한으로 억제할 수 있다.

N³ 연구에 참여한 6개 팀은 일부 진전을 보이고 있지만, 군인과 일반인 모두 사용할 수 있는 비침습적 BCI를 개발하기까지 아직 갈 길이 멀다.

그러나 기술이 실용화되면 민간 사회에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 새로운 스마트기기처럼 생활 전반에 널리 사용되거나, 장애인들을 위한 전신 외골격 같은 보조 도구의 개발도 기대된다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2019-11-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터