상한 음식을 먹은 후엔 구토를 하고 싶은 충동이 든다. 사실 구토는 오랜 세월 진화를 거치면서 발달한 인체의 자기방어 수단이다. 몸속에 해로운 성분들이 유입되면 뇌가 이를 인지하여 박테리아와 박테리아가 만든 독소를 몸속에서 신속하게 제거하기 위해 구토를 한다. 하지만 뇌가 어떻게 상한 음식을 식별하여 구토를 유발하지에 대해서는 알려진 부분이 많지 않다. 최근 중국 연구진에 의해 상한 음식을 먹으면 구토를 하고 싶어지는 뇌 과학적 이유가 밝혀졌다.

구토 메커니즘 연구할 동물모델 제시

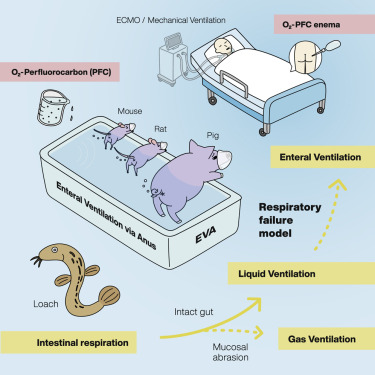

많은 음식매개세균은 섭취했을 때 숙주에서 독소를 생성한다. 우리 뇌는 세균의 존재를 감지한 후 구토, 메스꺼움 등 일련의 생물학적 반응을 통해 이를 제거한다. 이후, 같은 일이 반복되지 않도록 유사한 음식에 대한 혐오감이 생긴다. 그러나 지금까지 구토나 메스꺼움이 유발되는 뇌 과학적 이유를 규명하긴 어려웠다. 뇌, 유전자 등의 연구에는 주로 설치류가 모델 동물로 쓰이는데, 설치류는 구토를 하지 않기 때문이다.

설치류는 신체 크기에 비해 긴 식도와 약한 근력을 가져 구토를 잘 하지 않는다. 과학자들은 개나 고양이와 같은 다른 동물로 구토를 연구해왔지만, 이들 동물은 설치류만큼 종합적으로 연구되지 않아 명확한 뇌 과학적 메커니즘을 규명하기 어려웠다.

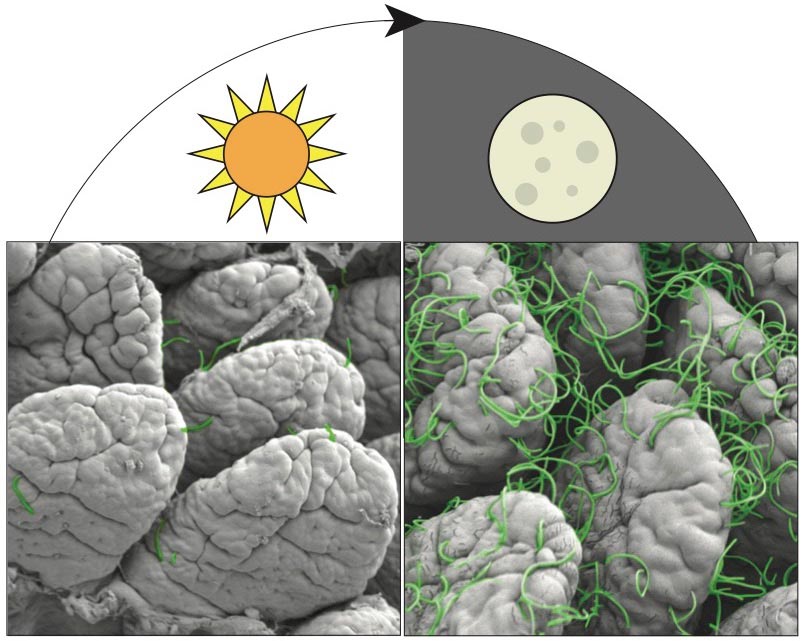

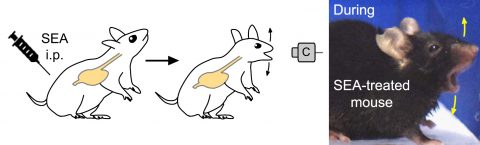

지난 1일 생물학 분야 권위지인 ‘셀(Cell)’에 실린 연구에서 중국 국립생물학연구소 연구진은 쥐가 실제로 구토를 하진 않아도, 음식물을 게워내기 위해 노력한다는 사실을 확인했다고 보고했다. 사람에게도 식중독을 유발하는 황색포도상구균에 의해 생성되는 포도상구균 엔테로톡신 A(SEA)를 쥐에게 투여하자, 쥐가 비정상적으로 입을 벌리는 모습을 보였기 때문이다. SEA가 녹은 물을 섭취한 쥐는 식염수를 섭취한 쥐보다 더 넓은 각도로 입을 벌렸다. 또한, 횡경막과 복근이 동시에 수축하는 모습을 보였다. 정상적인 호흡 중에는 동물의 횡경막과 복부 근육이 교대로 수축한다.

상한 음식을 방어하는 뇌 메커니즘

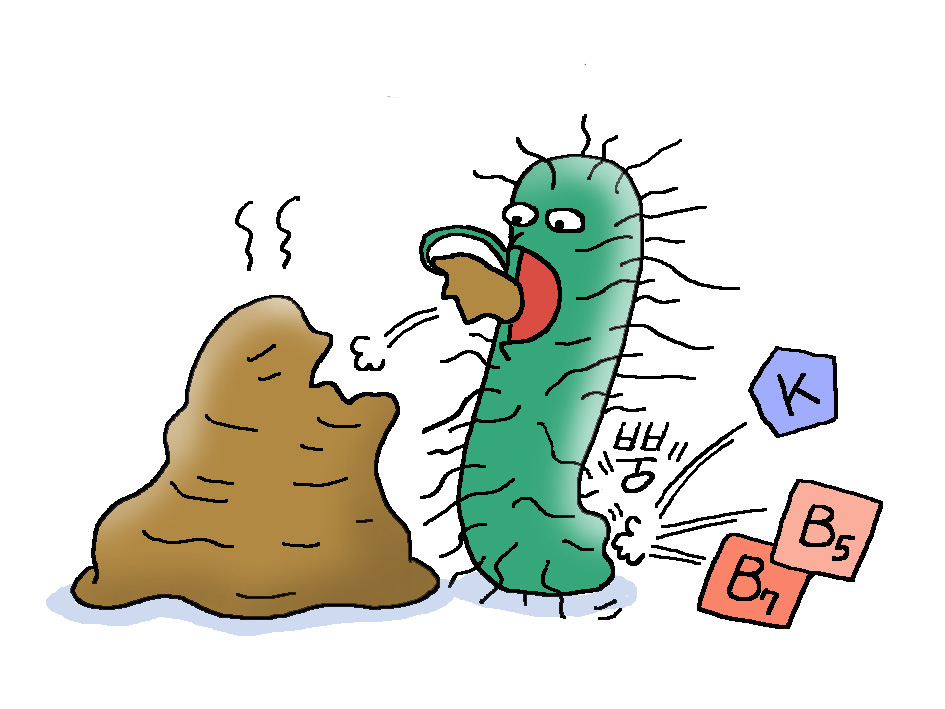

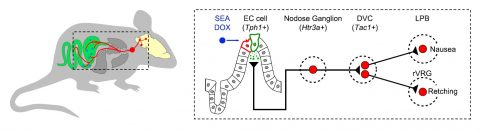

연구진은 SEA를 쥐에게 투여해 그 반응경로를 조사했다. SEA는 실험동물의 장에서 신경전달물질인 세로토닌 분비를 촉진한다. 세로토닌은 다시 미주 신경을 타고 뇌 배후미주신경복합체(DVC)를 자극한다. DVC는 음식 섭취를 조절하는 뇌 부위다. 이후 연구진은 구체적으로 구토를 유발하는 신경세포가 DVC에 있는 Tac1+DVC 뉴런이라는 사실까지 규명했다. Tac1+DVC 뉴런을 비활성화시키자, 실험쥐의 구토 행위가 현저히 줄어들었다. 한편, 장에서 세로토닌을 분비하는 EC(Enterochromaffin Cell) 세포를 억제해도 구토를 줄일 수 있었다.

연구진은 이 연구가 항구토제 개발에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다. 연구진은 1세대 항암제인 독소루비신을 실험쥐에게 주사했다. 독소루비신은 구토가 부작용으로 수반되는 약물이다. Tac1+DVC 뉴런을 비활성화시키거나, EC 세포의 세로토닌 합성을 억제한 쥐는 독소루비신을 섭취했을 때 구토 행동이 크게 감소했다.

연구를 이끈 펭 카오 중국 국립생물학연구소 박사는 “항암치료 과정에서 뇌가 항암제를 독소로 인지해 구토가 유발되는데, 이를 억제할 수 있을 것으로 보인다”며 “현재 개발된 항구토제 약물 중 일부는 세로토닌 수용체를 차단하는 방식으로 작용하는데, 이 연구는 약물이 효과적이었던 이유를 제시했다”고 말했다.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2022-11-17 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터