핵융합 반응은 ‘궁극의 에너지’라 불린다. 우주에서 가장 흔한 원소인 수소를 이용하는 까닭에 고갈을 걱정할 필요가 없고, 원자력 발전보다 효율이 높아 더 많은 에너지를 얻을 수 있다.

또한 핵폐기물도 발생되지 않기 때문에 사실상 영구적으로 사용할 수 있는 청정에너지라 할 수 있다.

그런데 최근 이런 핵융합 반응 상용화에 긍정적인 신호가 나오고 있어 많은 관심을 모으고 있다.

첨단기술 전문 매체인 뉴아틀라스(Newatlas)는 독일의 막스플랑크 연구소가 운영 중인 스텔라레이터(stellarator) 방식의 핵융합 반응 시스템이 최근 들어 연일 새로운 기록을 수립하고 있다고 보도했다. (관련 기사 링크)

궁극의 에너지라 불리는 핵융합 반응

핵융합 반응을 활용하는데 있어 가장 어려운 점은, 이를 안정적으로 유지하기가 극도로 어렵다는 점이다. 일단 핵융합 반응을 제어하는 것 자체가 어려운 일로서, 폭발하면 끝나는 수소 폭탄과는 달리 핵융합은 지속적으로 반응을 유지해야 한다.

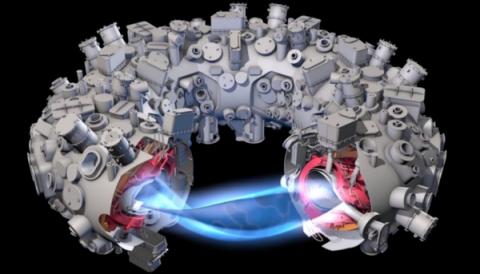

현존하는 유일한 방법으로는 자기장에 플라즈마를 가두는 방식으로 핵융합 반응을 일으키는 것이다. 여기서 핵심은 1억℃로 치솟는 뜨거운 플라즈마를 얼마나 인위적으로 제어할 수 있느냐다.

자기장에 플라즈마를 가두는 방식은 크게 두 가지로 나뉜다. 구소련 시절 개발된 토카막(Tokamak)과 미 프린스턴대가 선보인 스텔라레이터가 그것이다.

토카막은 자기장이 도너츠 모양으로 형성되는 방식으로서 현재 연구중인 핵융합 반응은 대부분 이 방식을 사용하고 있다. 거대 핵융합 시스템인 국제핵융합실험로(ITER)에도 역시 토카막 방식이 적용되어 있다.

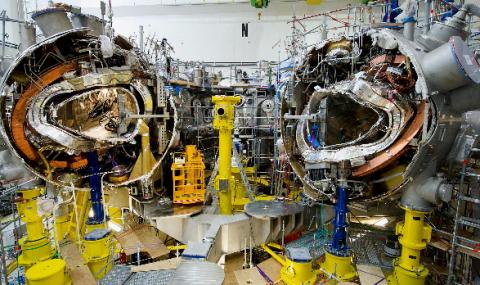

반면에 스텔러레이터 방식은 도너츠 모양의 진공용기와 자기장을 이용한다는 점에서는 토카막과 비슷하지만, 상세 구조에서는 적잖은 차이가 난다. 진공용기 형태가 꽈배기처럼 꼬여 있고, 그 위쪽으로 특수 코일을 칭칭 감아 설치한다.

두 방식 모두 장단점이 있지만, 1970년대 이후 연구는 토카막 방식에 집중되어 있는 상황이다. 이는 토카막 방식이 플라즈마를 가두는데 있어 더 효과적이기 때문이다.

물론 토카막 방식에도 단점은 있다. 토카막 방식은 플라즈마에 전류를 흘려야 반응이 일어나는데, 이때 전류가 불안정해지거나 중단되면 핵융합 반응은 바로 중단된다.

이와는 달리 플라즈마에 전류를 보낼 필요가 없는 스텔라레이터는 훨씬 안정적으로 플라즈마를 농축할 수 있다는 장점이 있다.

상용화까지는 멀었지만 첫 걸음은 성공적

지금까지 스텔라레이터 방식의 핵융합 시스템을 주도한 국가는 일본과 미국이다. 하지만 각각 기술적 문제와 비용 문제로 현재는 주도권을 독일에 내준 상황이다.

일본은 대형 핵융합 시스템인 LHD(Large Helical Device)를 지난 1998년에 처음 선보였지만, 초전도 자석을 mm 이하의 각도로 정교하게 형성해야 하는 기술적 문제에 봉착하면서 개발에 실패했다.

미국은 일본의 실패 사례를 반면교사 삼아서 새로운 기술을 적용했다.

그 결과 가장 뛰어난 성능의 스텔라레이터 방식 핵융합 시스템인 NCSX(National Compact Stellarator Experiment)를 설계하는데 성공했지만, 개발 과정에서 비용이 너무 많이 소요되면서 역시 중도에 실패하고 말았다.

스텔라레이터 방식의 후발주자이지만, 가장 관심이 많았던 독일은 막스플랑크 연구소를 통해 핵융합 반응 시스템 개발에 도전했다.

지름이 15m에 불과한 핵융합 반응 시스템이었지만, 초전도체를 액체 헬륨으로 냉각시켜서 절대 영도에 가깝게 만드는 것과 동시에 내부 플라즈마를 1억℃로 유지하는 과정은 독일 과학자들에게도 대단히 어려운 과제였다.

결국 개발을 시작한 2006년에 책정했던 5억 500만 유로의 개발비는 10년이 지난 2015년에 10억 6000만 유로까지 올라가며 난관에 봉착했지만, 독일 정부의 강력한 지원으로 개발에 성공할 수 있었다.

‘벤델슈타인(Wendelstein) 7-X’이라는 이름의 이 핵융합 반응 시스템은 스텔라레이터 방식으로서는 가장 진화한 기술이 적용되어 있다. 2015년 말에 처음 가동에 들어간 후, 2016년에는 헬륨 플라즈마를 이용하여 시스템이 정상적으로 작동하는지를 점검했다.

이후 지난해부터 본격적으로 가동된 벤델슈타인 7-X는 최근 플라스마 밀도를 ㎥당 10의 20승까지 늘렸다. 동시에 지속 시간도 100초 이상 유지하는데 성공했다.

이에 대해 막스플랑크연구소의 스테판 보쉬(Stephan Bosch) 박사는 “100초 이상 고온을 유지하는 것은 스텔라레이터 방식으로는 역대 최대 기록”이라고 밝히며 “상업 운전이 가능한 핵융합로와는 거리가 멀지만, 30분 이상 초고온 플라스마를 자기장 안에 가둔다는 목표에 접근하고 있는 것만은 사실”이라고 강조했다.

보쉬 박사의 말처럼 지속시간을 30분 이상 유지하는 것은 현재 기술로는 어렵다. 설사 유지할 수 있다 하더라도 1년 365일 하루 24시간 연속 가동해야 하는 상업 발전용 핵융합로와는 거리가 먼 상황이다.

하지만 많은 전문가들이 미래 핵융합 연구의 주역으로 벤델슈타인 7-X을 꼽고 있을 정도로 이 핵융합 반응 시스템은 전 세계 에너지업계의 관심을 받고있다..

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2018-12-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터