인스턴트 고칼로리 음식이 넘쳐나는 요즘은 과도한 영양 섭취로 뚱뚱한 사람들이 많을 뿐만 아니라 다이어트에 대한 관심도 높다. 그런데 사람들은 무엇을 먹느냐에 초점을 맞춰 다이어트 방법을 찾는 경우가 적지 않다. 그래서 다이어트를 위해서 고기를 피하고 채소나 과일만 찾는 사람도 있다. 하지만 주변을 살펴보면, 야채와 과일을 주로 먹는데도 살이 찌는 사람이 있고, 고기를 자주 먹는데도 마른 사람이 있다. 왜 그럴까?

살이 찐다는 것은 무엇일까?

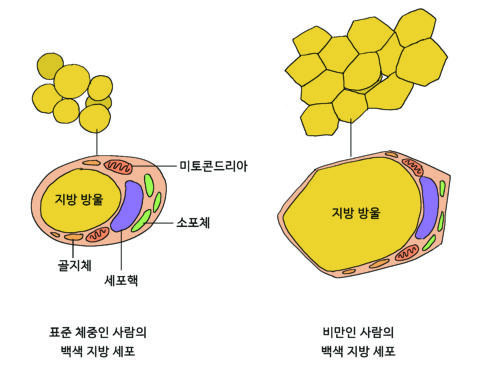

살이 찐다는 것은 우리 몸 지방 세포에 지방이 심하게 축적되는 상태이다. 우리 몸 내장 주위와 피부밑, 근육 섬유 주위 등 곳곳에 ‘백색 지방 세포’들이 존재하는데, 그 수는 성인의 경우 보통 250억~300억 개 정도이다. 이 세포는 다른 세포와 마찬가지로 세포핵과 미토콘드리아 등의 세포 내 소기관을 모두 갖췄지만, 다른 세포와 달리 세포 내부에 지방이 고인 지방 방울이 있다.

백색 지방 세포 안의 지방 방울이 비정상적으로 커지면서 비만이 시작된다. 백색 지방 세포 안에 지방이 계속 축적되면서 지방 방울은 점점 커지는데, 커진 지방 방울 때문에 세포 크기도 커진다. 지방 방울은 세포 부피가 약 3배로 커질 때까지 커질 수 있다.

그래서 정상인 사람의 백색 지방 세포는 둥근 공 모양으로 세포와 세포 사이에 틈이 보이지만, 살이 찐 사람의 백색 지방 세포는 세포와 세포 사이에 틈이 없이 서로 누르면서 붙어 있어 다면체 모양을 이룬다. 또한, 살이 계속 찌면, 백색 지방 세포는 부피도 커질 뿐만 아니라 그 수도 늘어난다.

살은 왜 찔까?

우리는 몸을 구성하거나 에너지를 얻는 등 생명을 유지하는 데 필요한 물질을 외부에서 섭취해야 살아갈 수 있다. 이 물질을 영양소라고 부르는데, 가장 중요한 영양소인 탄수화물, 단백질, 지방을 묶어 3대 영양소라고 부른다. 밀, 감자 등의 음식에 많이 든 탄수화물은 소화 과정에서 포도당과 같은 단당류로 분해되고, 포도당은 우리 몸에 필요한 에너지로 쓰인다.

지방은 우리 몸 안에서 세포막의 재료 등으로 사용되지만, 역시 우리 몸에 중요한 에너지원이다. 육류나 생선 살에 많이 포함된 단백질은 소화 과정에서 아미노산으로 분해되어 혈관을 통해 우리 몸 곳곳으로 운반된다. 그리고 우리 몸을 구성하는 데 필요한 단백질 재료로 쓰인다. 그리고 사용하고 남은 아미노산은 포도당으로 바뀌어 에너지를 만드는 데 쓰인다.

그런데 탄수화물, 지방, 단백질을 필요 이상으로 섭취하여 우리 몸에 쓰고 남으면 어떻게 될까? 몸속에 남은 포도당과 아미노산은 지방으로 바뀌어 지방 세포에 축적되고, 지방도 지방 세포에 축적된다. 영양소가 부족할 때 꺼내 쓰기 위해서이다. 지방은 g당 낼 수 있는 에너지가 탄수화물이나 단백질보다 2배 이상 많다. 따라서 우리 몸 입장에선 남는 영양소를 지방으로 바꾸어 저장하는 게 효율적이다.

결국, 탄수화물, 지방, 단백질 중 무엇이든 필요 이상 먹고 그것이 우리 몸에 남으면 비만이 될 수 있다. 즉, 과일이든 고기든 필요 이상으로 많이 먹으면 살이 찔 수 있다는 말이다. 그렇다고 3대 영양소 중 하나를 극단적으로 줄여서는 안 된다. 각 영양소가 우리 몸에서 하는 역할이 조금씩 다르고 부작용이 생길 수 있으므로 3대 영양소를 균형 있게 섭취하는 게 중요하다.

비만은 왜 몸에 해로울까?

백색 지방 세포에 지방을 많이 저장할수록 부족할 때 꺼내 쓸 수 있는 영양소가 많은 셈인데, 왜 비만이 몸에 해로울까? 백색 지방 세포는 지방 저장고 역할만 하지 않기 때문이다. 백색 지방 세포는 단순히 지방을 저장하는 창고가 아니라 몸에 영향을 주는 여러 가지 호르몬을 만든다. 예를 들어 식욕을 억제하는 렙틴, 손상된 혈관을 복구해 동맥경화를 억제하는 아디포넥틴, 혈관을 수축시키는 TNF-α와 레시스틴, 혈액 속에서 포도당 섭취를 억제하는 안지오텐신, 지혈 효과를 높이는 PA1-1 등이 있다.

그런데 비만이 되면 이러한 호르몬의 분비 양이 변한다. 일반적으로 살이 찌면 렙틴 분비가 활발해져서 식욕이 억제되어 다시 정상 체중으로 돌아가게 한다. 그런데 특별한 이유로 렙팁이 효과를 발휘하기 어려운 상황이 되면 계속 많이 먹으면서 살이 찔 수 있다.

또한, 비만이 되면 아디포넥틴의 분비가 감소하고, TNF-α, 레시스틴, 안지오텐신과 같은 호르몬의 분비가 증가한다. 그러면 동맥경화가 일어나 심근경색, 뇌경색, 당뇨 합병증 등과 같은 질병이 생길 수 있다. 또한, 비만은 암 발생과 관련이 있고, 치매인 알츠하이머와도 관련이 있다는 연구 결과가 있다.

이렇게 해로운 비만에서 벗어나기 위해 사람들은 특별한 약을 먹는 등 다양한 방법으로 살을 빼고 있다. 그런데 살을 빼는 데 가장 기본적인 방법은 영양소를 적게 섭취하는 것이다. 그리고 건강한 사람도 비만을 막기 위해서는 영양소를 필요 이상으로 과다 섭취하지 않는 게 가장 중요하다.

그리고 섭취한 영양소가 몸에 남지 않도록 꾸준한 운동으로 칼로리를 소모해야 한다. 또한, 기초 대사의 양을 높여야 한다. 기초 대사는 아무 일도 하지 않을 때 생명 유지를 위해 소비하는 하루에 필요한 최소한의 에너지다. 근육이 많은 사람일수록 기초 대사량이 많다. 따라서 비만이 되지 않으려면 근육을 키워야 한다.

- 윤상석 프리랜서 작가

- 저작권자 2021-12-24 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터