지난 1월 관측된 감마선 폭발(gamma-ray burst, GRB)은 미국 항공우주국(NASA)과 유럽우주기구(ESA)의 허블 우주망원경 관측 연구 결과 지금까지 관측된 것 가운데 가장 큰 에너지를 방출한 폭발인 것으로 밝혀졌다.

GRB 190114C로 명명된 이 감마선 폭발에서 검출된 일부 빛은 관측 사상 가장 높은 에너지인 1테라전자볼트(TeV)로 확인됐다. 이 에너지는 가시광선보다 광자(photon) 당 에너지가 1조 배나 높은 양이다.

일반 감마선 폭발 때 나오는 에너지는 태양이 100억 년 동안 방출할 수 있는 양을 불과 수초 동안에 방출하는 것으로 알려져 있다. 따라서 우리 은하 안에서 감마선 폭발이 일어났을 때 이 에너지 방출 축이 지구를 똑바로 향하고 있으면 지구에 대량 멸종을 일으킬 수 있다는 설도 있다.

GRB 190114C에서 숫자는 2019년 1월 14일의 세 번째 관측이라는 의미로, 이 감마선 폭발에 대한 연구는 과학저널 ‘네이처’(Nature) 20일자와 ‘천문과 우주물리학’(Astronomy and Astrophysics) 20일 자에 동시 게재됐다.

우주망원경과 지상 망원경 동시 감지

감마선 폭발은 우주에서 가장 강력한 폭발 현상으로, 태양보다 훨씬 무거운 항성이 수명을 다해 중성자별(neutron star)이나 블랙홀로 붕괴할 때, 혹은 쌍을 이룬 중성자별이 충돌해 합쳐지면서 발생하는 것으로 알려져 있다.

폭발 초기 때 대부분의 에너지는 파장이 짧은 감마선으로 방출되며, 이때의 감마선은 우리가 맨 눈으로 볼 수 있는 가시광선(可視光線)보다 훨씬 많은 에너지를 가지고 있다.

10밀리초에서 수 시간 동안 계속되는 감마선 폭발 이후에는 가속된 분출물이 성간 물질과 부딪히면서 나오는 잔광(afterglow)이 수 주에서 수개월에 걸쳐 계속되는 것으로 알려진다. 이 잔광은 좀 더 파장이 긴 엑스선과 자외선, 가시광선, 적외선, 마이크로파 등이다.

이번 감마선 폭발은 지난 1월 NASA의 감마선 관측 우주망원경인 스위프트와 페르미 망원경을 비롯해 카나리아 제도에 위치한 감마선 감지 MAGIC(Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov) 망원경이 똑같이 엄청나게 밝고 길게 지속된 감마선 폭발을 검출해 내면서 주목을 받았다.

“고에너지 우주물리학의 이정표”

감마선 폭발을 통해 나오는 초고에너지 방출 관측에 심혈을 기울여온 과학자들에게 이번 검출은 고에너지 우주물리학의 이정표로 간주되고 있다.

이전의 관측에 따르면, 이런 초고에너지를 얻기 위해서는 붕괴되는 별에서 나오는 물질이 광속의 99.999% 속도로 방출돼야 한다. 방출된 물질은 별을 둘러싸고 있는 가스층으로 돌진해 문제의 감마선 폭발을 일으키는 충격을 야기하게 된다.

과학자들은 처음으로, 이번의 특별한 폭발로부터 극도로 에너지가 넘치는 감마선을 관찰할 수 있었다.

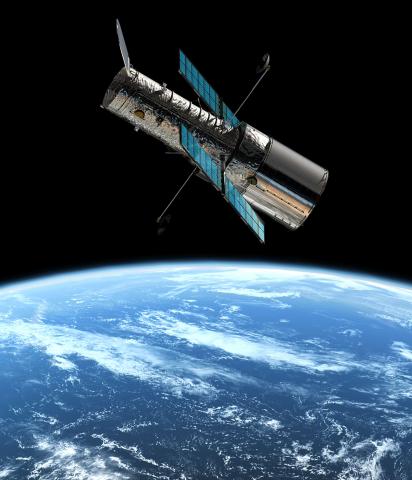

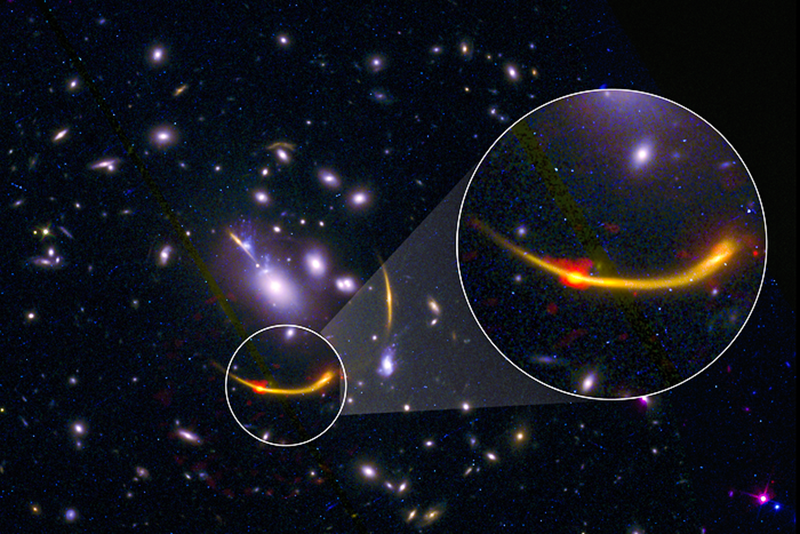

이 감마선 폭발 감지 후 여러 지상 망원경과 우주망원경들은 GRB 190114C의 연구에 착수했다. 허블우주망원경으로 감마선 폭발을 관측한 유럽 천문학자들은 폭발 환경을 연구해 이 극한적인 방출이 어떻게 발생하게 되었는지를 알아냈다.

논문 공저자인 네덜란드 라드바우드대 우주물리학부 수학·우주물리·입자물리연구소의 앤드루 레반(Andrew Levan) 박사는 “허블우주망원경의 관측에 따르면 이 특별한 폭발은 지구에서 50억 광년 떨어진 밝은 은하 한가운데의 매우 밀도 높은 환경에서 일어났다”고 설명하고, “이것은 매우 드문 일로, 밀도 높은 환경이 이런 예외적인 강력한 빛을 생성케 한 것으로 짐작된다”고 말했다.

밀도 높은 환경에서 초고에너지 광자 생성

천문학자들은 이번 감마선 폭발이 발생한 호스트 은하를 연구하기 위해 허블우주망원경과 칠레에 있는 유럽 남부관측소의 초대형 망원경(VLT) 및 세계 최대의 전파망원경인 ALMA(Atacama Large Milimeter/submilimeter Array)를 활용했다.

허블의 광시야 카메라 3은, 폭발의 주인공으로 서로 인접해 있으면서 상호 작용하는 한 쌍의 은하가 환경 속성상 이런 초고에너지 광자를 생성할 수 있는지를 연구하는데 중요한 역할을 했다.

연구팀은 이번 감마선 폭발이 매우 독특한 위치인 거대 은하의 핵 지역 안에서 일어난 것으로 확인했다. 이는 통상적인 감마선 폭발이 일어나는 환경보다 더 밀도 높은 환경임을 가리키며, 관찰된 초고에너지 광자가 생성된 결정적인 요인일 수 있다고 보고 있다.

논문 제1저자인 스페인 안달루시아 우주물리연구소 안토니오 데 우가르테 포스티고(Antonio de Ugarte Postigo) 연구원은 “과학자들이 감마선 폭발로 인한 초고에너지 방출을 관측하기 위해 오랫동안 노력해 왔다”고 설명하고, “이번의 새로운 관찰은 감마선 폭발과 당시의 주변 환경 및 물질이 광속의 99.999% 속도로 움직일 때 어떻게 행동하는지를 이해하는 중요한 단계를 제공했다”고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-11-21 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터