두 달 가까이 계속되었던 장맛비가 끝이 나고 드디어 맑은 하늘이 보이기 시작했다. 기다림이 길었던 만큼 맑게 갠 밤하늘이 그 어느 때보다 정겹게 느껴진다. 이번 주는 별빛을 가리는 달이 없어서 여름 은하수를 가장 잘 볼 수 있는 시기이다. 또한 7월 하순부터 시작된 별똥별 시즌의 마지막 기간이기도 하다. 비구름 때문에 시간당 백 개 이상의 별똥별이 나타나는 최고의 유성우를 아쉽게 놓쳤지만 아직도 새벽 시간에는 열 개 가까운 별똥별이 떨어지고 있다.

달빛이 사라지는 날(음력 1일)의 의미

이번 주 수요일(19일)은 음력 7월 1일로 달이 보이지 않는 날이다. 매일 쉽게 볼 수 있을 것 같은 달이지만 한 달에 딱 하루, 해와 달이 같은 방향에 놓이는 날에는 달을 볼 수 없다. 이 날을 합삭이라고 부르는데 바로 이 음력 1일, 초하루이다. 천문학자들이 하는 역할 중의 하나가 바로 음력 1일을 정하는 일이다. 천문학자들은 매년 해와 달의 움직임을 계산하여 음력 1일을 계산하고 이를 바탕으로 음력 달력을 만든다.

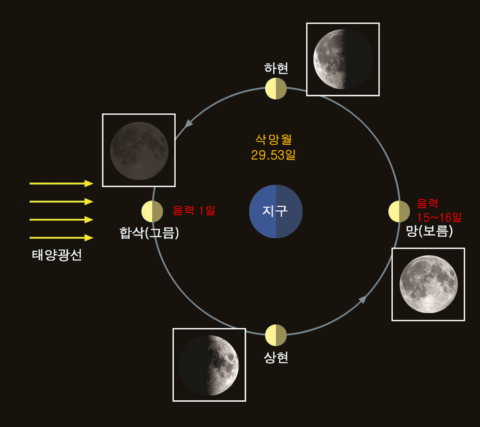

음력은 달의 모양이 변하는 것을 기준으로 한다. 정확히 말한다면 음력의 한 달은 합삭일로부터 다음 합삭 일까지이다. 달이 합삭을 시작하여 둥근 망을 거쳐서 다시 합삭이 될 때까지의 시간을 삭망월이라고 부르는데 이 기간이 29.53일 정도이기 때문에 음력 한 달은 대체로 29일과 30일이 반복되어서 나타난다. 일반적으로 29일인 달을 작은달, 30일인 달을 큰달이라고 한다.

음력 1일은 달이 보이지 않는 날을 의미하지만 음력 15일은 완전히 둥근 달이 보이는 날을 의미하지는 않는다. 음력 15일의 정확한 의미는 음력 1일부터 14일이 지난날이다. 즉, 해와 달이 지구를 기준으로 정반대 편에 놓이는 망(Full Moon)은 음력 15일이 아닐 수 있다. 합삭에서 달이 완전히 둥글어지는 망까지는 삭망월의 절반 정도 시간인 평균 14.8(29.53/2)일이 걸린다. 따라서 합삭이 되는 시간이 음력 1일의 저녁이라면 실제로 음력 15일이 되어도 달은 완전히 둥글어지지 않는다. 간혹 음력 15일보다 16일의 달이 더 둥글게 보이는 것도 그런 이유 때문이다. 물론 달이 지구를 공전하는 궤도가 타원이기 때문에 합삭에서 망까지의 시간은 14.8일보다 짧거나 길 수도 있다.

천문학자들이 음력 1일을 정한 다음 음력 달력을 만들기 위해 하는 일은 음력 달을 정하는 일이다. 음력 달을 정하기 위해서는 태양의 움직임을 기준으로 하는 24절기가 필요하다.

사랑의 전령사 돌고래자리

밤하늘에는 작은 보석처럼 숨어 있는 예쁜 별자리들이 많이 있다. 그중 가장 그럴듯한 별자리가 바로 사랑을 전하는 전령사로 알려진 돌고래자리와 사랑의 신 에로스가 쏘아 올린 화살자리이다. 여름 하늘 위로 사랑에 빠진 남자, 바로 독수리자리의 견우별 옆에서 두 별자리를 찾을 수 있다.

그리스 신화에 의하면 돌고래는 바다의 신 포세이돈에게 사랑하는 여인 암피트리테를 찾아 준 공로로 밤하늘의 별자리가 되었고, 그 후 사랑의 전령사로 불리게 되었다고 한다.

신화 속에서 가장 무서운 모습으로 등장하는 신이 바로 바다의 신인 포세이돈이다. 큰 키에 턱수염을 기르고 항상 삼지창을 들고 다니는 포세이돈은 불타는 성격을 지닌 신이었다. 하지만 그 역시 사랑 앞에서는 나약한 남자일 뿐이었다. 어느 날 포세이돈은 낙소스 섬에서 춤을 추고 있던 바다의 님프, 암피트리테를 보고 그만 사랑에 빠지고 말았다. 포세이돈은 암피트리테에게 달려가 자신의 사랑을 받아줄 것을 간청했지만, 암피트리테는 포세이돈의 무서운 외모에 겁을 먹고 도망치고 만다. 하지만 포세이돈은 결코 그녀를 포기할 수 없었다. 자신의 부하였던 바다의 동물들에게 그녀를 찾아올 것을 명령했고, 그의 충실한 부하였던 돌고래가 결국 그녀를 찾아내었다. 돌고래는 암피트리테에게 포세이돈의 장점을 열심히 설명했고, 결국 돌고래의 설득에 감명받은 암피트리테는 포세이돈과 결혼하여 바다의 여왕이 되었다. 그 공로로 돌고래는 하늘의 별자리가 되었으며, 사랑을 전하는 동물로 지금까지도 많은 사람들의 사랑을 받고 있다고 한다.

에로스가 쏘아 올린 화살자리

견우별, 돌고래자리와 삼각형을 이루는 위치에 희미한 네 개의 별로 이루어진 작고 앙증맞은 화살 하나가 날아가고 있는 모습이 보인다. 바로 사랑의 신 에로스(로마신화의 큐피드)가 쏘아 올린 화살자리이다. 사랑에 빠진 남자 견우, 그리고 그 사랑을 이루어주기 위해 지직녀를 찾아 은하수 속을 헤엄쳐가는 사랑의 전령사 돌고래! 결국 견우가 사랑에 빠지게 된 이유가 에로스의 화살 때문이었다고 상상한다면 두 별자리를 쉽게 찾을 수 있다.

‘사랑’ 하면 떠오르는 단어 중의 하나가 ‘에로스의 화살’이지만 이 화살이 항상 사랑의 화살인 것은 아니다. 에로스가 쏜 황금 화살은 사랑을 하게 하는 화살이지만, 납으로 된 화살은 미움을 갖게 하는 화살이다. 따라서 화살자리는 보는 사람에 따라 사랑의 화살이 될 수도 있고 미움의 화살이 될 수도 있다고 한다.

그리스 신화 속에서 에로스와 프시케의 사랑만큼 감동적인 이야기도 드물다. 프시케는 무척 아름다운 공주였다. 그런데 그 나라 백성들이 미의 여신 아르테미스를 섬기지 않고 프시케를 숭배하자 아르테미스는 아들 에로스를 보내 프시케에게 가장 추한 생물과 사랑에 빠지는 벌을 내리게 하였다. 하지만 아름다운 프시케를 본 에로스는 어머니의 명령을 따를 수 없었다. 어머니와 아름다운 여인 사이에서 고민하던 에로스는 프시케를 유혹하고, 자신의 정체를 알려고 하거나 불을 켜서 모습을 보려 하지 않는다는 조건으로 그녀와 결혼을 한다. 행복한 세월을 보내던 어느 날, 프시케는 그만 언니들의 꾐에 넘어가 에로스와의 약속을 어기게 되고, 깜짝 놀란 에로스는 멀리 달아나게 된다. 그 후 프시케는 아르테미스를 찾아가 그녀의 노예가 되는 수모를 감수하면서까지 에로스와의 결혼을 간청했고, 결국 프시케의 정성에 감동한 아르테미스는 그녀를 며느리로 인정해 주었다. 프시케에게 있어 사랑은 모든 것을 극복할 수 있는 위대한 힘이었다.

자신의 이름을 별에 붙이는 것이 평생소원이었던 남자

돌고래자리에서 가장 밝은 두 별에는 수아로킨(Sualocin, 4등성)과 로타네브(Rotanev, 4등성)라는 이름이 붙여져 있다. 밤하늘에 있는 많은 별들 중에서 이 두 별만큼 재미있는 사연을 가진 별도 드물다. 돌고래자리는 그리스 시대부터 있어왔던 고대의 별자리였지만 두 별의 이름에 대해 알려진 것은 거의 없었다. 발음하기도 힘든 이 이름들의 뜻을 알아내기 위해 많은 천문학자와 아마추어 천문가들이 옛 기록을 뒤졌지만 결국 실패했고, 두 별은 오랜 세월 동안 의혹의 별로 남겨져 있었다. 그러던 어느 날 영국의 아마추어 천문가였던 토마스 웨브가 이들 이름의 기원을 밝혀내 세상을 깜짝 놀라게 했다.

이 이름들은 이탈리아의 시칠리아 섬에 있는 팔레르모 천문대에서 1814년에 발간한 별목록에 처음으로 소개되었다. 당시 이 천문대에는 니콜로 카시톨(Niccolo Cacciatore)이라는 사람이 조수로 일하고 있었는데 그는 별에 자신의 이름을 붙이는 것이 평생소원이었다. 피아치라는 유명한 천문학자 밑에서 별 이름을 정리하던 그는 어느 날 아무도 모르게 자신의 이름을 라틴어로 바꾸고 이를 다시 거꾸로 써서 이 두 개의 별에 원래부터 있던 이름처럼 적어버렸다. 즉 그의 라틴어 이름인 니콜라우스-베나토르(Nicolaus - Venator)를 거꾸로 써서 수아로킨-로타네브(Sualocin - Rotanev)란 이름으로 만들어 붙인 것이다.

결국 웨브 목사에 의해 이 이름들이 한 사람의 욕심을 채우기 위해 만들어진 것이라는 사실이 밝혀졌지만 이미 그때는 많은 사람들이 그 이름을 사용하고 있어서 다시 바꿀 수가 없었다. 그는 많은 사람들에게 욕은 먹었지만 자신의 소원은 이룬 셈이 된 것이다.

- 이태형 충주고구려천문과학관 관장

- byeldul@nate.com

- 저작권자 2020-08-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터