웨스트 나일 바이러스(West Nile virus)는 뇌에 치명적인 손상을 입히는 바이러스다.

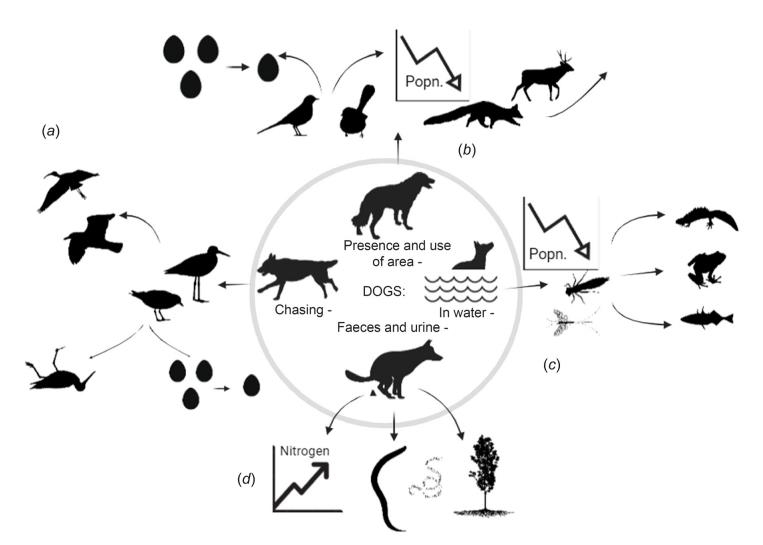

모기를 통해 감염되지만, 말·까마귀·참새 등 길짐승이나 조류 등을 통해서도 감염이 되는 뇌염의 일종이다.

문제는 한동안 사라졌던 이 질병이 최근 다시 나타나 퍼져나가고 있다는 것이다. 1937년 처음 발견된 뒤 50여 년간 거의 발견되지 않다가, 1990년대 말부터 유럽 일부 지역에서 다시 나타나기 시작해 1999년에는 미국 뉴욕에서 발견됐다.

과거 사라졌던 바이러스 다시 등장해

이후 미국은 물론 캐나다, 유럽 등으로 확산돼 지금은 일상적인 질병으로 자리 잡았다.

21일 ‘메디컬 뉴스 투데이’에 따르면 그동안 과학자들은 사라졌던 웨스트 나일 바이러스가 다시 나타난 원인을 찾고 있었다.

그리고 최근 스탠포드대 연구팀은 미국인을 대상으로 새로운 연구 결과를 발표했다. 미국에서 감염률이 가장 높은 지역의 온도가 24~25°C였다는 것. 이는 비교적 온도가 낮은 지역에서 바이러스가 대량 유포되고 있다는 것을 말해주는 것이다.

미국은 초봄에서 늦은 가을까지 이 수준의 온도를 유지하고 있는 지역이 많다. 특히 미국 인구의 약 70%가 이 온도 상황에서 살고 있는 만큼 여름을 전후해 웨스트 나일 바이러스 환자가 급격히 늘어나는 원인으로 보고 있다.

과학자들은 또 이런 상황이 발생하는 근본적인 원인으로 기후변화를 지목하고 있다. 논문 작성에 참여한 스탠포드대 마르타 쇼켓(Marta Shocket) 박사는 “최근 온도가 상승하면서 미국 대다수 지역에서 웨스트 나일 바이러스가 급속히 확산되고 있다.”고 말했다.

논문은 지난주 영국의 과학저널 ‘이 라이프(eLife)’에 게재됐다. 제목은 ‘Transmission of West Nile and five other temperate mosquito-borne viruses peaks at temperatures between 23°C and 26°C’이다.

온도 상승으로 지구 전역서 바이러스 기승

그동안 많은 과학자들은 최근 바이러스 확산이 기후변화와 관련이 있다고 여겨왔다. 기후변화로 인한 온도 상승이 생태계 질서를 위협하고 있으며 이로 인해 바이러스 확산이 급속히 빨라지고 있다는 것.

웨스트 나일 바이러스가 대표적인 경우다. 스탠포드대 연구 결과는 모기를 통해 전파되는 바이러스 간의 상관관계를 구체적인 수치를 통해 말해주고 있다. 24~25°C의 온도가 모기를 통한 바이러스 전파에 있어 최적의 온도가 되고 있다는 내용이다.

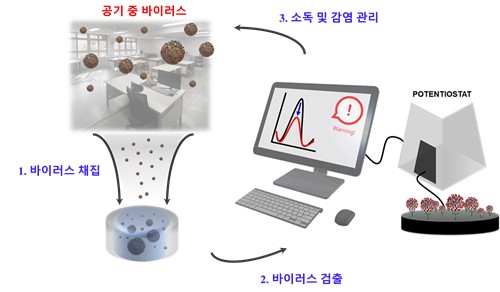

연구팀은 또 온도, 지역, 바이러스 감염 속도 간의 상관관계를 추적한 10가지 전파 모델을 온도와 지역에 따라 분석하고 있다고 말했다. 최근 전 지구적으로 바이러스가 기승을 부리는 원인을 규명하는 것이 최종 목표다.

미 항공우주국(NASA)에 따르면 지난 19세기 말 이후 지구 온도는 평균 0.9°C 올라갔다.

주목할 점은 온도 상승이 지난 35년 동안 급속히 빨라졌다는 것이다. 그리고 이 기간 중 지구 생태계에는 큰 변화가 일어났다.

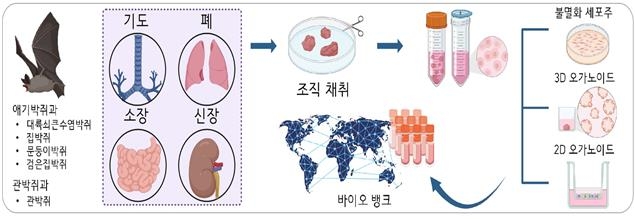

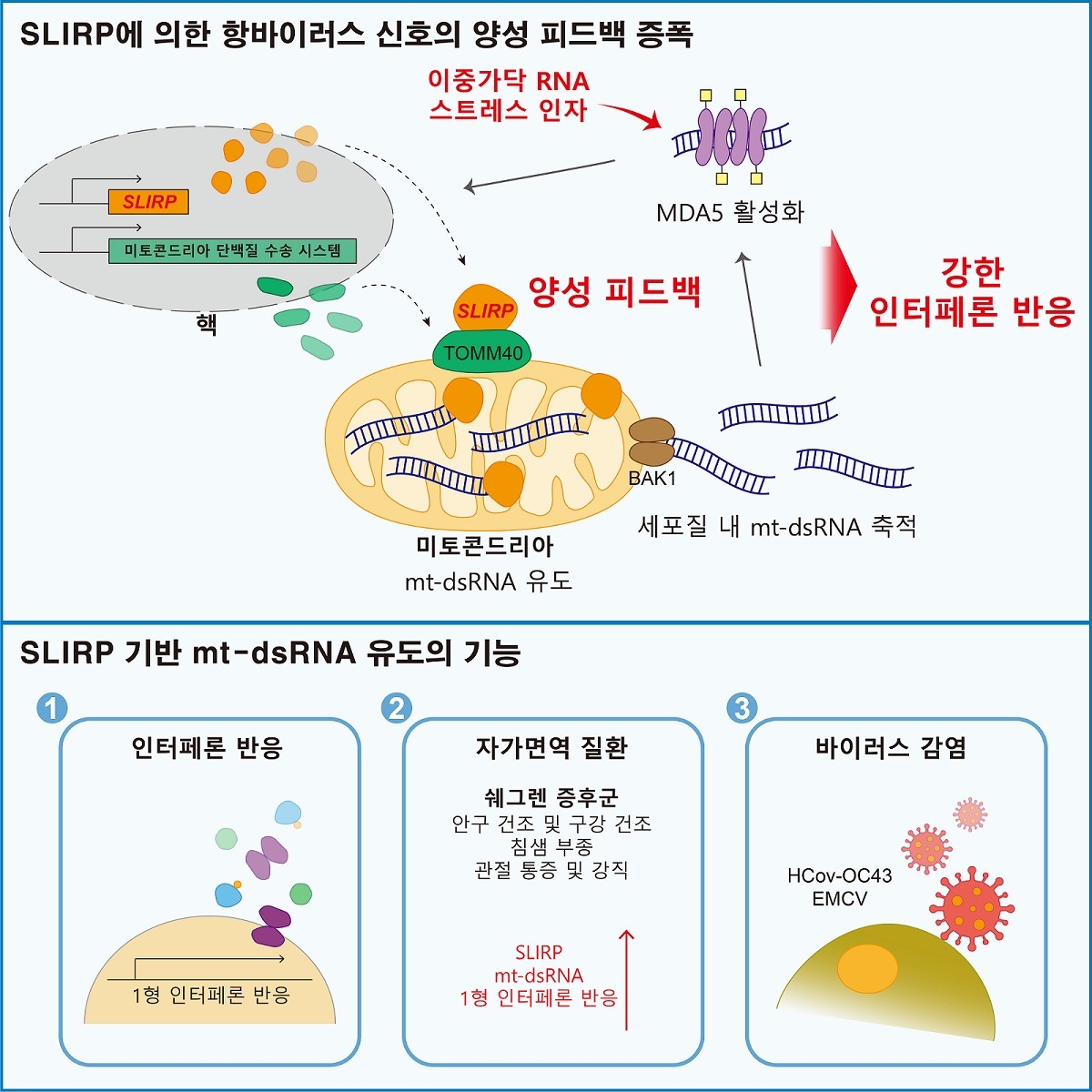

문제는 이런 변화가 인류 건강에 악영향을 미치고 있다는 것이다. 실제로 최근 온도 상승은 전염병 확산의 패턴을 바꿔놓고 있다. 새로운 변종 바이러스들이 등장해 모기, 새, 포유류 등의 숙주를 거쳐 사람에게 전파되고 있는 중이다.

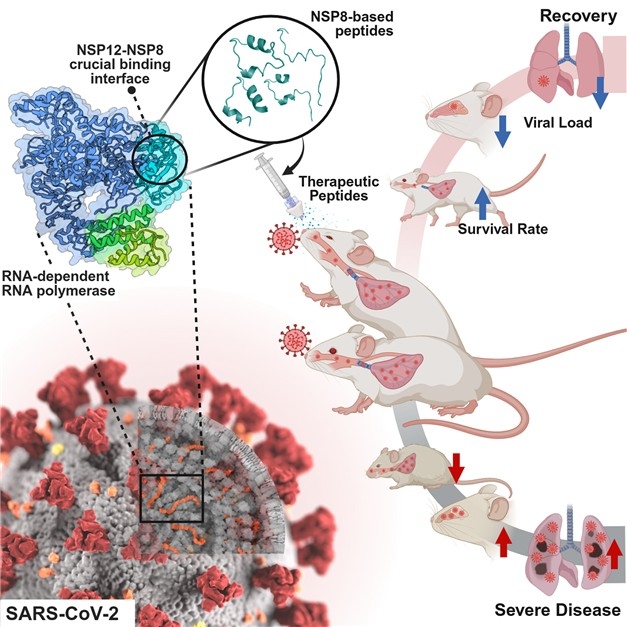

그중에는 말라리아, 뎅기열 변종을 비롯 코로나19 팬데믹 사태를 몰고 온 신종 바이러스(SARS-CoV-2)도 포함돼 있다.

하버드 대학의 환경‧건강 센터 아론 번스타인(Aaron Bernstein) 박사는 “특히 모기를 통해 전파되는 웨스트 나일 바이러스 사례의 경우 지난 20년간 과거와 다른 패턴의 모습을 보이고 있었다.”고 설명했다.

낮은 온도에서 24~25°C로 다가갈수록 확산이 절정을 이루다가 온도가 더 올라가면 확산이 억제되고 있다는 것. 관계자들은 이런 현상이 최근 기후변화 상황에서 바이러스들이 보여주고 있는 생존 패턴으로 보고 있다. 온도가 변화되고 있는 중에 바이러스들이 최적의 생존 환경을 선택하고 있다는 것이다.

번스타인 박사는 “기후변화가 바이러스와 모기와 같은 숙주 환경에 큰 영향을 미치는 것은 분명하다.”며, “다양한 기후변화 요인과 바이러스 간의 상관관계를 밝혀내는 일이 매우 중요하다.”고 말했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-09-21 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터