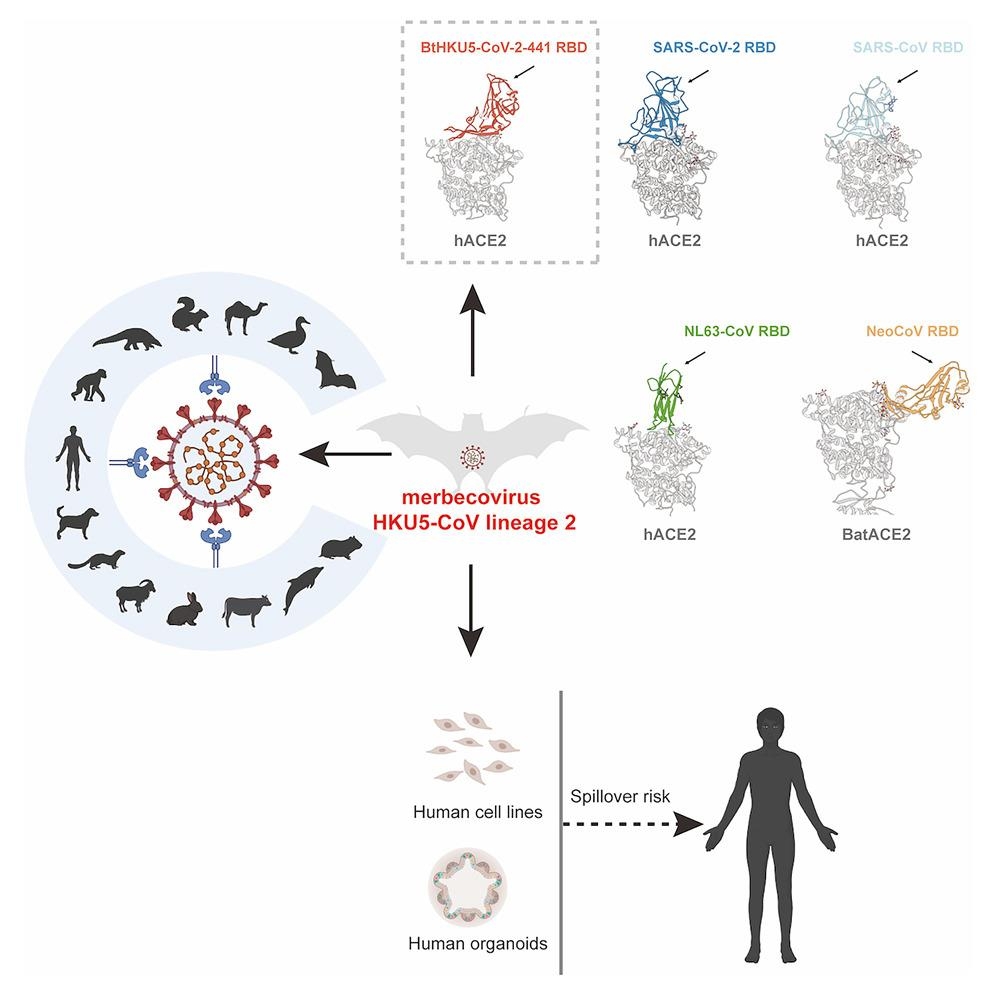

세계보건기구(WHO)는 코로나19 바이러스가 중국 우한 주변의 동굴에 서식하는 야생 박쥐에서 비롯됐으며, 사람들에게 전파되기 전에 두 번째 동물 숙주를 거쳐 갔을 것으로 보고 있다.

최근 수십 년 동안 코로나19와 에볼라, 조류 인플루엔자 및 HIV(에이즈)를 포함한 가장 치명적인 전염병은 사람에게 전파된 동물 바이러스에 의해 촉발됐다.

전 세계적인 팬데믹을 일으킬 수 있는 새로운 바이러스의 위험이 이같이 상존하고 있으나, 야생동물로부터 사람에게 전파될 수 있는 바이러스 차단 글로벌 시스템은 아직 구성되지 못하고 있다.

9일 과학저널 ‘사이언스’(Science)에 발표된 전향적 논문에서 여러 그룹의 전염병 전문가와 생태학자, 야생동물학자 및 전문가들은, 또 다른 팬데믹이 닥치기 전에 전염병을 옮기는 바이러스를 식별해 낼 수 있는 분산화된(decentralized) 야생동물 감시 글로벌 시스템을 확립해야 한다고 주장했다.

코로나바이러스 한 종만으로도 인류 위협

논문 공저자인 미국 워싱턴대(세인트루이스) 의대 제니퍼 필립스(Jennifer A. Philips) 부교수는 사스(SARS)와 메르스(MERS) 및 코로나19에 대해 언급하며 “동물 바이러스가 얼마나 자주 인간들을 감염시키는지 알 수는 없지만, 지난 20년 동안 코로나바이러스 한 종만으로도 세 번이나 큰 전염병 사태가 일어났다”고 지적했다.

제니퍼 교수는 “10년 전만 해도 전 세계적으로 인간과 야생동물 간의 접점(interface) 감시를 수행하기가 어려웠을 것”이라며, “그러나 이제는 기술 발전에 따라 실현 가능하게 되었고, 이것이 왜 필요한지는 더 이상 말할 필요가 없다”고 강조했다.

모든 동물들은 고유한 바이러스 세트를 지니고 있으며, 몇몇 바이러스들은 종들 간에 겹치기도 한다. 종종 동물 종들과 바이러스들은 서로 오랫동안 함께 살아오며 적응해 왔고, 아무런 증상을 일으키지 않거나 혹은 가볍고 심하지 않은 병을 일으킨다.

그러나 일반적으로 많이 접촉하지 않는 다른 동물들이 만나서 접촉하게 되면 한 동물 종에 있는 바이러스가 다른 동물로 옮겨갈 기회가 생기게 된다.

대부분의 바이러스에는 다른 종을 감염시키는 유전자 도구가 없다. 그러나 이런 도구를 가진 바이러스는 자연 면역이 없는 새로 감염된 동물 종들에게 치명적일 수 있다.

국제 감시 시스템 시급히 마련해야

야생동물들은 전 세계적으로 식재료나 약재, 희귀 소장품이나 장신구 등으로 소비되거나 애완용으로 팔기 위해 포획돼 야생동물 시장에서 거래된다. 이 야생동물 시장은 여러 종들의 동물들이 뒤죽박죽으로 모여있고, 위생 조건도 형편없다.

그러나 야생동물의 이동이나 야생동물 제품과 관련해 질병을 일으키는 바이러스 선별을 위한 국제 시스템은 아직 없는 실정이다.

논문 공저자인 필립스 교수실의 기디언 어켄스위크(Gideon Erkenswick) 박사후 연구원은 “이 논문을 쓰기에 앞서 마다가스카르와 인도네시아, 페루, 에콰도르에서 야생동물을 연구하는 친구와 동료들에게 ‘선별할 바이러스 표본들을 어디에서 가져오느냐’고 물었더니 거의 대부분이 아무데서도 가져오지 않는다고 대답했다”고 전했다.

어켄스위크 연구원은 “지역적으로 이 일을 할 수 있는 시간과 자원을 가진 사람은 아무도 없기 때문에 새로운 질병 유발 바이러스를 찾으려면 관심 있는 외국 협력자를 찾아서 샘플을 얻어야 하는데, 이는 어렵고 비용이 많이 든다”고 지적했다.

감시 시스템 구축 위한 장비 크기와 비용 크게 줄어

필립스 교수와 어켄스위크 연구원 및 야생동물 질병 감시 포커스 그룹(Wildlife Disease Surveillance Focus Group)은 논문에서 야생동물 시장과 같은 주요 관심 지역(hotspot)에 야생동물 및 그 제품들을 선별할 수 있는 글로벌 감시망을 구축해야 한다고 제안했다.

이 아이디어는 현지의 연구원과 기술자들이 동물 샘플에서 바이러스 유전체를 추출해 현지에서 신속하게 시퀀싱 한 다음 클라우드 기반 중앙 데이터베이스로 업로드하는 방식이다.

필요한 과학 장비의 비용과 크기는 최근 몇 년 동안 줄어들어 대부분의 주요 관심 지역이 위치한 제한된 환경에서도 그런 선별검사가 가능하다는 것이다.

어켄스위크 박사는 “문자 그대로 USB 스틱 크기의 유전자 시퀀서가 있다”며, “이것과 다른 몇 가지 장비를 열대우림으로 가져가 현지에서 몇 시간 안에 질병을 일으키는 바이러스와 관련된 표본 시퀀스를 분석할 수 있다”고 밝혔다.

그는 “우연히 코로나19 같은 질병 유발 바이러스를 발견했다면 그 정체를 확실히 알기 전에 노출 위험과 시료 분해의 위험을 감수하고, 몇 달 혹은 몇 년이 걸릴지 모르면서 그 바이러스를 수집, 저장, 운반하기를 원하겠느냐?”고 묻고, “세계 곳곳에는 이런 종류의 작업을 안전하게 잘 수행할 수 있는 전문가들이 있으나 이들에게 아직 도구가 주어지지 않았을 뿐”이라고 말했다.

“좁아진 세계에서 전염병은 모든 사람의 문제”

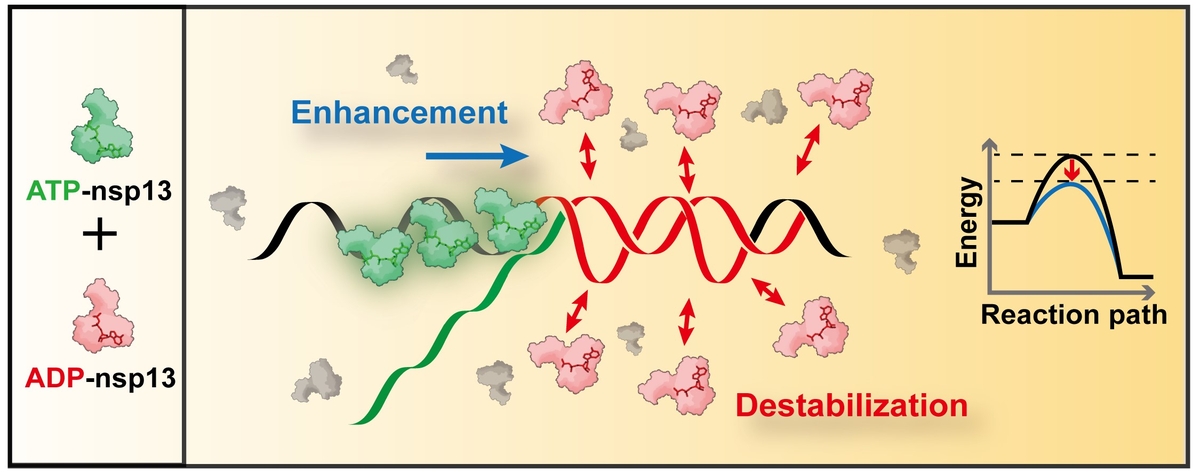

일단 바이러스 시퀀스가 업로드되면 전 세계 연구원들이 이를 분석해 인간에게 위협이 되는 동물 바이러스 여부를 식별하는 한편, 다른 환경에서 번성하는 바이러스의 세계를 더욱 잘 이해하는 데도 도움을 줄 수 있다.

연구자들은 유전체 서열을 비교함으로써 미지의 바이러스가 어떤 계통에 속하고 질병 유발 바이러스와 얼마나 밀접한 관련이 있는지 확인이 가능하다.

이와 함께 바이러스가 인간에게 질병을 일으킬 수 있는 능력과 관련된 유전자를 가지고 있는지도 식별할 수 있다.

필립스 교수는 “바이러스의 다양성을 알고 진화를 추적함으로써 우리는 야생동물 개체군과 야생동물-인간 사이의 접점에 무엇이 존재하고 있는지를 미리 알 수 있다”고 말했다.

그는 “현대적 교통수단이 없던 과거에는 바이러스의 인간 전파가 지역적이고 느리게 진행돼 다른 곳에 있는 사람들이 그에 대응할 시간 여유가 있었다”며, “오늘날에는 세계가 너무 가까워져서 한곳에서 일어난 사건으로 전 세계가 위험에 처하게 되고, 이는 다른 사람의 문제가 아니라 바로 우리 모두의 문제가 된다”고 강조했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-07-10 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터