백두산 화산은 폭발할까? 화산 폭발은 지하에서 생성된 마그마가 압력이 높아지면서 지표 밖으로 분출되는 현상이다.

마그마가 분출되어 흐르는 용암뿐만 아니라 화산쇄설물, 화산가스, 화산재 등 다양한 재해를 수반해 위험성이 높다. 백두산은 과거 ‘휴화산’으로 분류됐으나 화산 분화 징후가 지속적으로 관측됨에 따라 현재는 ‘활화산’으로 분류하고 있다.

올해 4월 15일에는 ‘깨어나는 백두산 화산 어떻게 할 것인가?’라는 주제로 국회토론회가 개최되기도 했다.

화산 전문가들은 향후 백두산 화산폭발의 징후를 예측하기 위해 과학적 연구와 더불어 모니터링 체계를 강화해야 한다고 주장하고 있다.

946년, 역사상 가장 큰 규모로 폭발

백두산은 폭발 이력이 화려하다. 서기 946년에 발생한 ‘밀레니엄 대분화’는 기원 후 역사상 가장 큰 폭발력을 가졌던 것으로 전해진다.

백두산 정상부에서 발견되는 20~80m의 백색 부석층은 당시 강한 폭발이 있었음을 보여준다.

부석은 기공이 많은 암석으로 분화 당시 화산가스가 많이 포함되었음을 지시해주는데, 화산가스가 많을수록 폭발력이 크기 때문이다.

당시 화산 불기둥은 25km 높이로 치솟고, 500~700℃에 달하는 고온의 화쇄류가 쏟아진 것으로 추정된다. 분출물은 한반도 전체를 45cm로 덮을 수 있는 양에 달했다.

‘밀레니엄 대분화’ 당시 화산폭발지수(Volcano Eruption Index, VEI)는 ‘7.4’를 기록한 것으로 파악된다. 화산폭발지수는 화산 분출물 양에 따라 나타내는 화산규모다.

2010년 아이슬란드 에이야프얄라요쿨 화산의 화산폭발지수가 ‘4’인 것과 비교하면 당시 백두산 분출물이 1000배 정도 많았던 것으로 추정된다.

‘밀레니엄 대분화’ 이후에도, 백두산 분화는 역사서에서 수차례 등장했다.

조선왕조실록에 따르면, 백두산 화산 분화는 1420년, 1668년, 1702년, 1903년에 발생한 것으로 기록되어있다.

이와 같은 기록들은 백두산이 폭발적인 분화의 가능성을 잠재적으로 지니고 있는 위협적인 화산이라는 것을 보여주고 있다.

마지막 분화인 1903년부터 현재까지는 분화가 확인되지 않고 있으나 2000년 들어 분화 징후가 증가하고 있어 긴장감이 고조되고 있다.

백두산, 화산 분화 징후 지속 증가

백두산은 2000년대 이후 지각 변형, 온천수 온도 상승, 지진 등 분화 징후가 크게 증가했다.

중국 위성국의 위성관측 결과에 따르면, 2006~2011년 백두산 천지의 서쪽과 북쪽을 중심으로 지표면의 상승‧하강이 지속적으로 관측되었다.

지하 마그마방의 압력 변화에 따라 지표 내부가 팽창했다가 수축하기를 반복한 것이다.

백두산 지열지대의 온천수 온도도 지속적으로 증가하고 있다.

온천수 온도는 1991년엔 67~69℃ 수준이었으나 최근에는 약 83℃까지 올랐고, 헬륨, 수소 등 온천수의 가스성분도 증가했다.

백두산 지진도 이례적으로 증가해 심각한 화산 분화 징후로 예측하고 있다.

지진은 2002년 6월부터 2005년 12월까지 약 3년 반 동안 백두산 천지 근처에서 3000여 회 이상 발생한 것으로 관측됐다. 다만, 최근 2년 동안에는 2017년 10회 미만, 2018년에는 20여 회 수준으로 다소 소강상태에 접어들었다.

백두산 지진은 진원이 지하 2~5km의 얕은 깊이에서 발생하는 천발지진으로 화산 아래에 여전히 마그마가 활동하고 있음을 보여주는 증거가 된다.

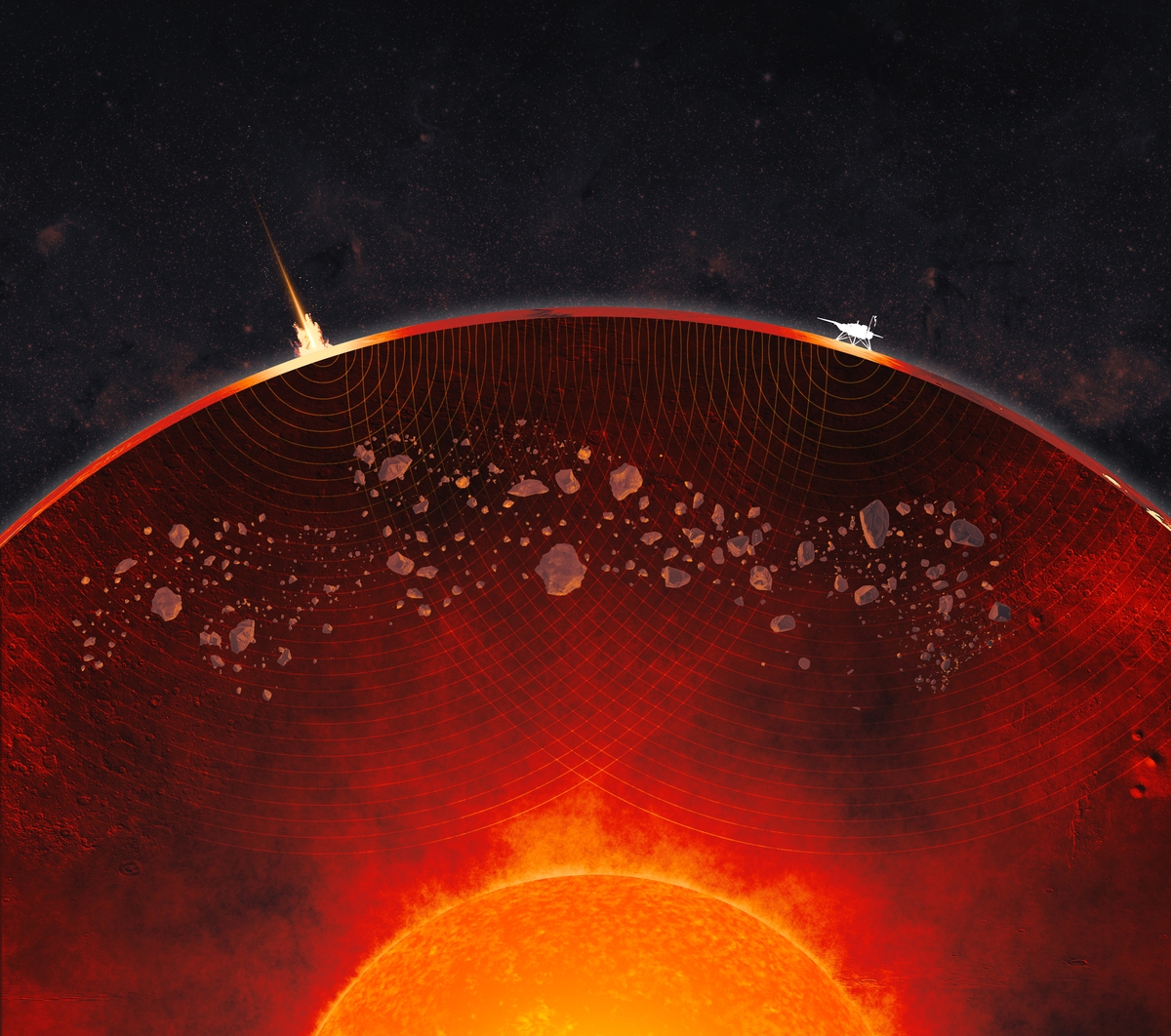

백두산 아래 10~12km에는 거대한 규모의 마그마방이 존재하고 있어 화산 폭발 시 엄청난 양의 용암을 분출할 것으로 예상되고 있다

또한, 천지에 고여 있는 20억 톤에 달하는 물로 인해 거대한 수증기와 화산가스가 급격히 생성될 것으로 파악된다.

1000℃의 마그마가 영상 6℃의 차가운 물을 만나면 냉각수축에 의해 다량의 부석을 생성하고 가스를 분출해 폭발력이 매우 클 것으로 우려되고 있다.

연구 및 모니터링 강화 등 선제적 대응 '시급'

화산 전문가들은 백두산 분화 징후를 증거로 향후 폭발 가능성이 높은 것으로 확신하고 있다.

하지만, 현재로서는 백두산의 분화 시점과 피해 규모를 예상하고 적절한 대처를 하기 위한 연구 및 인프라가 부족한 상황이다.

따라서, 주체적으로 백두산을 관찰하고, 북한, 중국 등 다양한 국가와 협력해 국제적인 연구를 확대하는 것이 요구되고 있다.

언제 어떤 규모로 폭발할지 정확한 예측이 어렵기 때문에 백두산 마그마를 근거리에서 관측하고 분화를 예측하는 단계를 높이는 연구가 필요하다.

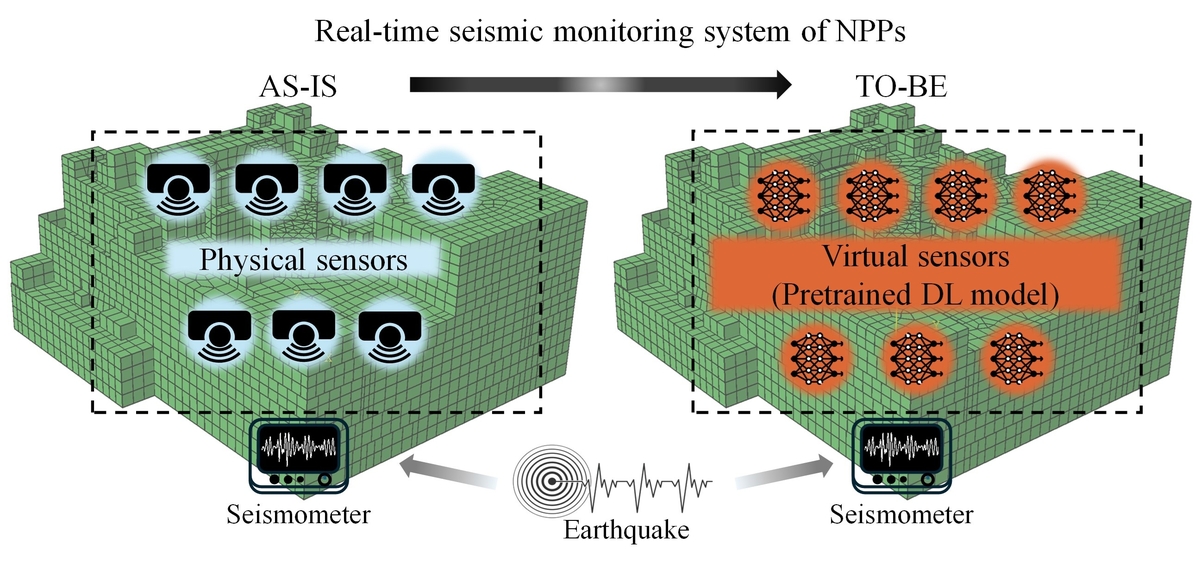

또한, 폭발 시기 및 규모를 정확하게 예측하기 위해 북한 내 첨단 모니터링 장비의 확충도 요구되고 있다.

다만, 북한 내에 지진계 등 전략물자를 들이기 위해서는 유엔의 승인과 우방국인 미국의 허가도 필요하기 때문에 국제적‧외교적인 노력도 필요한 상황이다.

- 정현섭 객원기자

- jhs3576@naver.com

- 저작권자 2019-05-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터