사전에 의하면 행성은 항성 주위를 돌면서 스스로 빛을 내지 못하는 일정 규모 이상의 천체라고 대개 정의된다. 행성(行星, planet)의 어원이 떠돌이나 방랑자라는 뜻의 그리스어 ‘planetai’에서 유래한 것도 이런 이유에서다.

사실 행성을 떠돌이나 방랑자로 보기엔 무리가 있다. 항상 모성(母星)의 일정 궤도로만 돌 수 있을 뿐 더 이상 새로운 곳으로는 향할 수 없기 때문이다. 그런데 모성 없이 어떠한 별도 선회하지 않는 채 스스로 움직이는 진정한 방랑자 행성이 최근에 발견됐다.

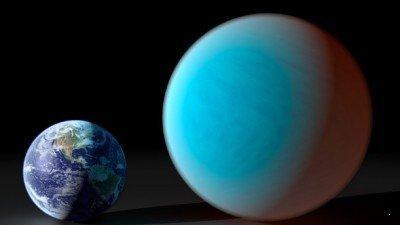

국제천문학연구팀이 발견한 이 독특한 행성의 이름은 PSO J318.5-22. 생성된 지 이제 겨우 1천200만 년밖에 안 된 이 행성은 지구로부터 약 80광년 정도 떨어진 곳에 위치해 있다. 하지만 지구보다 훨씬 커서 목성의 6배 정도 되는 질량을 갖고 있는 거대 가스행성이다.

모성 없이 스스로 움직이는 이 행성은 갈색왜성으로 알려진 별을 찾는 과정에서 발견됐다. 갈색왜성은 상대적으로 차가운 온도 때문에 매우 희미하며 붉은 색깔을 지닌다. 하와이제도의 마우이 섬에 있는 Pan-STARRS1 광시야 조사망원경에 의해 희미하고 독특한 열신호가 확인되면서 이 행성의 정체가 드러났다. PSO J318.5-22는 가장 붉은 것으로 알려진 갈색왜성보다 더 붉은 색을 가지고 있었다.

보통 기존의 태양계 밖 행성들은 행성에 의해 유발된 모성의 흔들림과 같은 간접적인 방법에 의해 발견됐으며 소수의 행성들만이 직접적으로 촬영됐다. 모성이 없는 PSO J318.5-22도 직접적으로 촬영됐는데, 지금까지 알려진 것들 중 가장 낮은 질량의 자유롭게 유동하는 대상물 중 하나로 드러났다.

이번 연구의 공동 저자인 독일의 나일 디컨(Niall Deacon) 박사는 “직접 촬영에 의해 발견된 행성들은 실제 연구하기가 매우 어렵다. 왜냐하면 그것들은 더 밝은 모성들 바로 옆에 있기 때문이다. 그러나 PSO J318.5-22는 별을 선회하지 않는다. 따라서 이 행성은 우리들로 하여금 이에 대해 연구하는 것을 좀 더 용이하게 만들어줄 것이다. 목성과 같은 행성이 탄생한 이후 거대 가스행성의 내부 작동에 관한 아름다운 모습을 제공하게 될 것”이라고 언급했다.

1/3이 다이아몬드로 이루어진 행성

PSO J318.5-22와 같은 고아 행성 외에도 기존의 상식을 깨는 특이한 행성들이 많다. 행성 전체 질량의 1/3이 온통 다이아몬드로 뒤덮인 행성도 발견됐다. 지구에서 40광년 거리에 있는 별 ‘55 Cancri’ 주위를 도는 ‘55 Cancri-e’란 행성이 바로 그 주인공.

55 Cancri의 5개 행성 가운데 하나인 이 행성은 지구보다 지름은 2배, 질량은 8배 정도 크며 암석질로 되어 있다. 그러나 공전주기가 불과 18시간에 불과할 만큼 매우 빠른 속도로 모성을 공전하고 있으며, 온도도 2천150℃나 돼 생명체 서식은 불가능한 환경이다.

2011년 처음 발견 당시 이 행성은 탄소가 산소보다 많으며 미량의 물이 존재할 것으로 추정됐다. 그러나 지난해 발표된 새 연구결과에 의하면, 이 행성에는 물이 전혀 없으며 흑연과 다이아몬드 형태의 탄소, 철, 탄화규소 등의 주성분으로 이루어져 있음이 확인됐다. 이 행성 질량의 1/3, 즉 지구 질량의 2배 정도가 모두 다이아몬드일 것으로 밝혀진 것이다.

이 행성의 발견으로 인해 외계의 암석형 행성들이 지구와 비슷한 화학성분이나 내부 구조, 대기 등을 갖고 있을 것으로는 더 이상 추정할 수 없게 됐다.

마치 샴쌍둥이처럼 서로 꼭 붙어 있는 행성도 발견됐다. 지구로부터 약 1천200광년 떨어져 있는 별 ‘케플러-36’ 주위를 도는 ‘케플러-36b’와 ‘케플러-36c’라는 행성들이 바로 그것이다. 이 행성들은 지구-달 거리의 1/5밖에 안될 만큼 바짝 붙은 거리에서 모성을 공전하고 있다. 그러나 샴쌍둥이와는 달리 케플러-36b는 지구 1.5배 크기의 암석질 행성이며, 케플러-36c는 지구 4배 크기의 가스 행성이다.

안쪽을 도는 행성은 모성을 평균 1천760만㎞ 거리에서 14일 주기로 공전하며, 바깥쪽 행성은 평균 1천920만㎞ 거리에서 16일 주기로 공전한다. 두 행성은 97일마다 모성과 함께 완벽한 일직선상에 놓이는 ‘합(合)’을 이루는데, 그때에도 둘의 거리는 약 190만㎞에 불과하다.

과학자들은 각기 다른 성분과 밀도를 지닌 두 행성이 어떻게 이처럼 가까운 궤도에서 돌게 됐는지 밝히기 위해 고심하고 있다.

무엇이든 집어삼키는 행성도 발견돼

모성을 비롯해 뭐든지 집어삼키는 행성도 발견됐다. 허블우주망원경에 의해 발견된 WASP-12b라는 행성이 그것이다. 이 행성은 목성 크기의 1.4배나 되는 거대 가스행성이지만 모성과의 거리가 가까워 지구 시간으로 하루 만에 공전한다.

이로 인해 목성 반지름의 거의 3배 정도 되는 과열된 가스 구름을 증발시켜 왔으며, 그 가스 중 일부는 항성 간 공간으로 이동해 하나의 보호막을 창출했다. 이런 가스 보호막은 매우 얇지만 광학 광선에서는 거의 보이지 않으며, 빛의 파장 모두를 흡수해 보호막 뒤에 있는 별을 가려버린다.

연구 결과 가스구름 속에 존재하는 성분 중 하나가 마그네슘이라는 사실이 밝혀졌다. 마그네슘은 자외선을 흡수하는 데 매우 효율적인 성분이어서 그 보호막 안에 있는 별을 완벽하게 눈에 보이지 않는 것처럼 여겨지게 한다.

한편, 미국 애리조나 대학교의 천문학자들은 먼지구름의 밝은 배경 속에서도 지구와 같은 암석형 행성의 직접적인 사진을 찍을 수 있는 기술을 개발하고 있는 것으로 알려졌다.

지구와 같은 행성들의 경우 대개 먼지구름 속에 숨어 있는 경우가 많다. 먼지구름은 별과 별의 행성계를 둘러싸고 있으며, 우리 태양계 역시 먼지구름을 가지고 있다. 그중에는 태양계 내부의 먼지구름보다 수천 배나 밝은 것도 있는데, 그 같은 먼지구름의 강력한 섬광은 지구형 행성으로 추정되는 행성의 관측을 어렵게 한다.

그러나 먼지구름은 암석형 잔해들이 있다는 신호이므로, 먼지구름이 있다는 것은 별 주위를 선회하는 지구형 행성들의 존재할 가능성이 높다는 의미다. 따라서 먼지구름 속에서도 행성을 관측할 수 있도록 특화된 우주망원경 기술이 개발된다면 지금보다 훨씬 많은 지구형 행성을 발견할 수 있다.

미국 항공우주국(NASA)으로부터 자금 지원을 받아 이루어지는 이 연구는 애리조나에 있는 LBT 망원경의 조리개를 사용해 먼지구름 속의 관측 가능성을 설명할 수 있는 테스트를 수행하고 있는 중인 것으로 알려졌다.

사실 행성을 떠돌이나 방랑자로 보기엔 무리가 있다. 항상 모성(母星)의 일정 궤도로만 돌 수 있을 뿐 더 이상 새로운 곳으로는 향할 수 없기 때문이다. 그런데 모성 없이 어떠한 별도 선회하지 않는 채 스스로 움직이는 진정한 방랑자 행성이 최근에 발견됐다.

국제천문학연구팀이 발견한 이 독특한 행성의 이름은 PSO J318.5-22. 생성된 지 이제 겨우 1천200만 년밖에 안 된 이 행성은 지구로부터 약 80광년 정도 떨어진 곳에 위치해 있다. 하지만 지구보다 훨씬 커서 목성의 6배 정도 되는 질량을 갖고 있는 거대 가스행성이다.

모성 없이 스스로 움직이는 이 행성은 갈색왜성으로 알려진 별을 찾는 과정에서 발견됐다. 갈색왜성은 상대적으로 차가운 온도 때문에 매우 희미하며 붉은 색깔을 지닌다. 하와이제도의 마우이 섬에 있는 Pan-STARRS1 광시야 조사망원경에 의해 희미하고 독특한 열신호가 확인되면서 이 행성의 정체가 드러났다. PSO J318.5-22는 가장 붉은 것으로 알려진 갈색왜성보다 더 붉은 색을 가지고 있었다.

보통 기존의 태양계 밖 행성들은 행성에 의해 유발된 모성의 흔들림과 같은 간접적인 방법에 의해 발견됐으며 소수의 행성들만이 직접적으로 촬영됐다. 모성이 없는 PSO J318.5-22도 직접적으로 촬영됐는데, 지금까지 알려진 것들 중 가장 낮은 질량의 자유롭게 유동하는 대상물 중 하나로 드러났다.

이번 연구의 공동 저자인 독일의 나일 디컨(Niall Deacon) 박사는 “직접 촬영에 의해 발견된 행성들은 실제 연구하기가 매우 어렵다. 왜냐하면 그것들은 더 밝은 모성들 바로 옆에 있기 때문이다. 그러나 PSO J318.5-22는 별을 선회하지 않는다. 따라서 이 행성은 우리들로 하여금 이에 대해 연구하는 것을 좀 더 용이하게 만들어줄 것이다. 목성과 같은 행성이 탄생한 이후 거대 가스행성의 내부 작동에 관한 아름다운 모습을 제공하게 될 것”이라고 언급했다.

1/3이 다이아몬드로 이루어진 행성

PSO J318.5-22와 같은 고아 행성 외에도 기존의 상식을 깨는 특이한 행성들이 많다. 행성 전체 질량의 1/3이 온통 다이아몬드로 뒤덮인 행성도 발견됐다. 지구에서 40광년 거리에 있는 별 ‘55 Cancri’ 주위를 도는 ‘55 Cancri-e’란 행성이 바로 그 주인공.

55 Cancri의 5개 행성 가운데 하나인 이 행성은 지구보다 지름은 2배, 질량은 8배 정도 크며 암석질로 되어 있다. 그러나 공전주기가 불과 18시간에 불과할 만큼 매우 빠른 속도로 모성을 공전하고 있으며, 온도도 2천150℃나 돼 생명체 서식은 불가능한 환경이다.

2011년 처음 발견 당시 이 행성은 탄소가 산소보다 많으며 미량의 물이 존재할 것으로 추정됐다. 그러나 지난해 발표된 새 연구결과에 의하면, 이 행성에는 물이 전혀 없으며 흑연과 다이아몬드 형태의 탄소, 철, 탄화규소 등의 주성분으로 이루어져 있음이 확인됐다. 이 행성 질량의 1/3, 즉 지구 질량의 2배 정도가 모두 다이아몬드일 것으로 밝혀진 것이다.

이 행성의 발견으로 인해 외계의 암석형 행성들이 지구와 비슷한 화학성분이나 내부 구조, 대기 등을 갖고 있을 것으로는 더 이상 추정할 수 없게 됐다.

마치 샴쌍둥이처럼 서로 꼭 붙어 있는 행성도 발견됐다. 지구로부터 약 1천200광년 떨어져 있는 별 ‘케플러-36’ 주위를 도는 ‘케플러-36b’와 ‘케플러-36c’라는 행성들이 바로 그것이다. 이 행성들은 지구-달 거리의 1/5밖에 안될 만큼 바짝 붙은 거리에서 모성을 공전하고 있다. 그러나 샴쌍둥이와는 달리 케플러-36b는 지구 1.5배 크기의 암석질 행성이며, 케플러-36c는 지구 4배 크기의 가스 행성이다.

안쪽을 도는 행성은 모성을 평균 1천760만㎞ 거리에서 14일 주기로 공전하며, 바깥쪽 행성은 평균 1천920만㎞ 거리에서 16일 주기로 공전한다. 두 행성은 97일마다 모성과 함께 완벽한 일직선상에 놓이는 ‘합(合)’을 이루는데, 그때에도 둘의 거리는 약 190만㎞에 불과하다.

과학자들은 각기 다른 성분과 밀도를 지닌 두 행성이 어떻게 이처럼 가까운 궤도에서 돌게 됐는지 밝히기 위해 고심하고 있다.

무엇이든 집어삼키는 행성도 발견돼

모성을 비롯해 뭐든지 집어삼키는 행성도 발견됐다. 허블우주망원경에 의해 발견된 WASP-12b라는 행성이 그것이다. 이 행성은 목성 크기의 1.4배나 되는 거대 가스행성이지만 모성과의 거리가 가까워 지구 시간으로 하루 만에 공전한다.

이로 인해 목성 반지름의 거의 3배 정도 되는 과열된 가스 구름을 증발시켜 왔으며, 그 가스 중 일부는 항성 간 공간으로 이동해 하나의 보호막을 창출했다. 이런 가스 보호막은 매우 얇지만 광학 광선에서는 거의 보이지 않으며, 빛의 파장 모두를 흡수해 보호막 뒤에 있는 별을 가려버린다.

연구 결과 가스구름 속에 존재하는 성분 중 하나가 마그네슘이라는 사실이 밝혀졌다. 마그네슘은 자외선을 흡수하는 데 매우 효율적인 성분이어서 그 보호막 안에 있는 별을 완벽하게 눈에 보이지 않는 것처럼 여겨지게 한다.

한편, 미국 애리조나 대학교의 천문학자들은 먼지구름의 밝은 배경 속에서도 지구와 같은 암석형 행성의 직접적인 사진을 찍을 수 있는 기술을 개발하고 있는 것으로 알려졌다.

지구와 같은 행성들의 경우 대개 먼지구름 속에 숨어 있는 경우가 많다. 먼지구름은 별과 별의 행성계를 둘러싸고 있으며, 우리 태양계 역시 먼지구름을 가지고 있다. 그중에는 태양계 내부의 먼지구름보다 수천 배나 밝은 것도 있는데, 그 같은 먼지구름의 강력한 섬광은 지구형 행성으로 추정되는 행성의 관측을 어렵게 한다.

그러나 먼지구름은 암석형 잔해들이 있다는 신호이므로, 먼지구름이 있다는 것은 별 주위를 선회하는 지구형 행성들의 존재할 가능성이 높다는 의미다. 따라서 먼지구름 속에서도 행성을 관측할 수 있도록 특화된 우주망원경 기술이 개발된다면 지금보다 훨씬 많은 지구형 행성을 발견할 수 있다.

미국 항공우주국(NASA)으로부터 자금 지원을 받아 이루어지는 이 연구는 애리조나에 있는 LBT 망원경의 조리개를 사용해 먼지구름 속의 관측 가능성을 설명할 수 있는 테스트를 수행하고 있는 중인 것으로 알려졌다.

- 이성규 객원편집위원

- 2noel@paran.com

- 저작권자 2013-10-23 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터