적대적인 침입자에 대한 최선의 방어책이 휴면을 취하는 것이라고 하면 당연히 의구심을 품지 않을 수 없다. 그런데 이 전략은 적어도 박테리아에게는 효과가 있는 것으로 보인다.

특히 박테리아 하나가 휴면상태에 들어가 자신을 '희생하면' 전체 공동체에게 이득이 되는 것이다.

미국 록펠러대 연구진은 과학저널 ‘네이처’(Nature) 최근호에 발표한 논문에서 바이러스의 공격을 받은 박테리아들은 적들만이 아니라 스스로에 대해서도 '희생적' 방어 조치를 취한다는 흥미로운 사실을 보여주었다.

이런 과감한 조치는 사멸을 막고 휴지 상태(dormant state)에 들어가도록 함으로써 감염이 확산되는 것을 예방하는 효과를 얻을 수 있다는 것이다.

‘포악한’ 바이러스

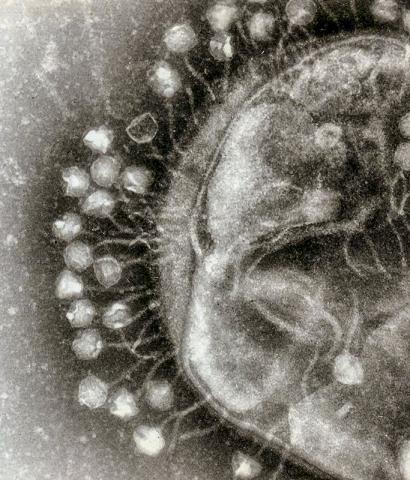

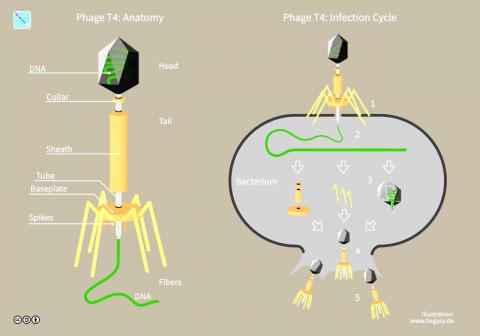

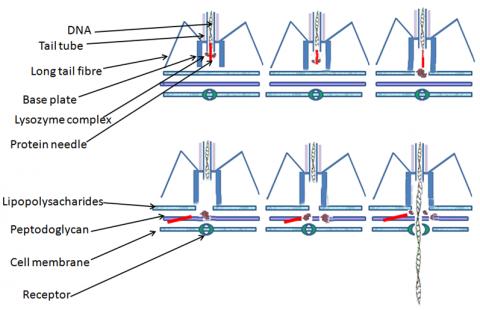

박테리아들 사이에서는 박테리오파지(bacteriophages)라는 바이러스가 ‘공공의 적’이다. 박테리오파지는 번식을 위해 낌새를 못 채는 다른 미생물에게 스스로의 유전체를 주입한다. 이로 인해 숙주 세포는 파열돼 사멸하고 이때 자손 파지들이 빠져나와 다시 다른 박테리아들을 감염시키게 된다.

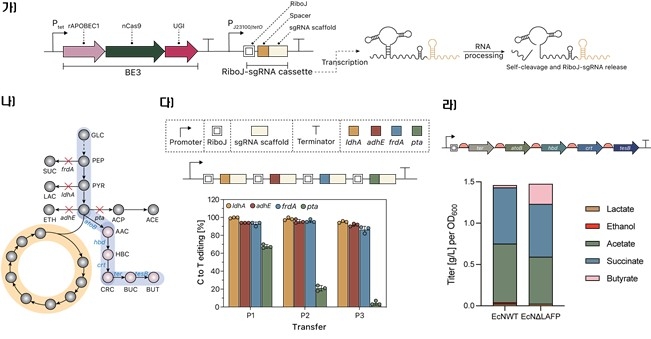

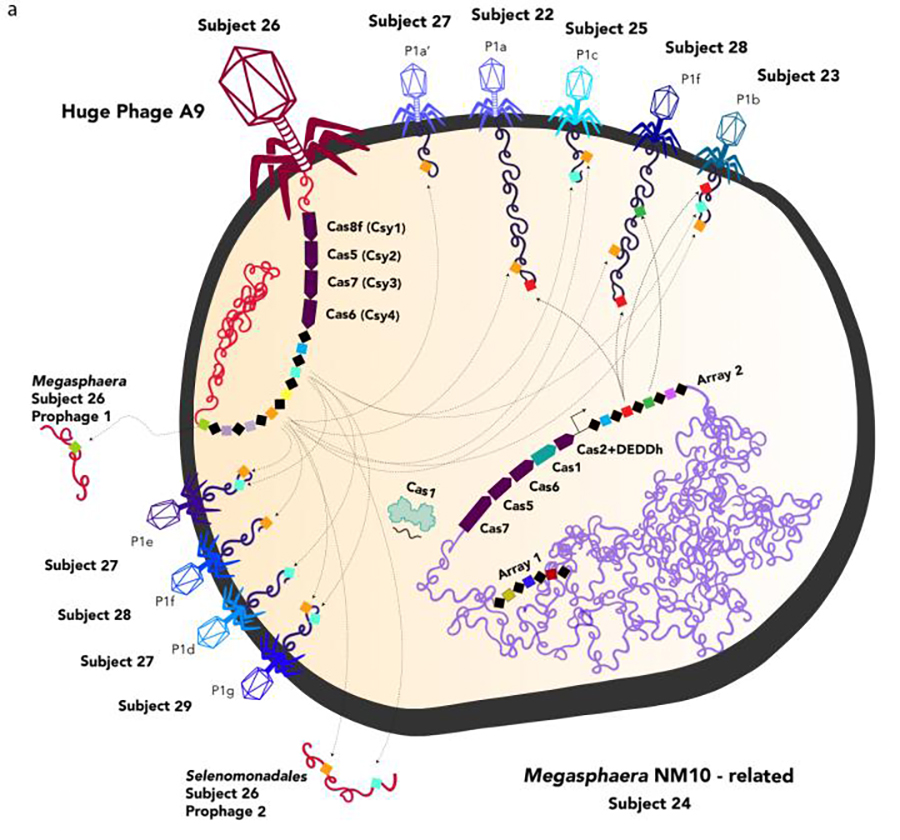

박테리아는 이런 공격에 맞서 크리스퍼(CRISPRs)로 알려진 면역기전을 진화시켰다. ‘유전자 가위’로 잘 알려진 크리스퍼는 DNA에서 염기서열이 역순으로 배치되는 회문구조(palindromic)가 일정한 간격을 두고 반복되는 서열을 말한다.

크리스퍼는 관련된 카스(Cas) 효소의 도움을 받아 외부 유전물질을 검출해 파괴한다.

미생물들은 마음대로 이용할 수 있는 많은 크리스퍼 시스템을 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 연구를 수행한 루치아노 마라피니(Luciano Marraffini) 교수(세포생물학, 유전체학, 면역학)는 독특한 전략으로 침입자들을 막아내는 시스템에 착안했다.

대부분의 카스 효소가 바이러스 DNA를 파괴하는 반면에 이 카스13이라는 특이한 효소는 RNA를 쪼개는 방식으로 작동했다.

살아는 있으나 성장하지 않는 ‘휴지 상태’로

마라피니 교수는 “카스13이 RNA를 표적으로 하기 때문에 처음에는 RNA 게놈을 이용해 파지를 공격하도록 진화됐다고 생각했는데, 문제는 RNA 게놈을 가진 파지가 극히 드물다는 점”이라고 말했다. 그는 “그래서 우리는 그것이 다른 기능을 수행하기 위해 진화했는지 알고 싶었다”고 덧붙였다.

마라피니 교수는 박사후 연구원인 알렉산더 미스키(Alexander Meeske) 연구원과 함께 작업을 하며, 카스13이 실제로는 DNA 게놈을 가진 매우 흔한 파지로부터 박테리아를 보호한다는 사실을 발견했다. 그리고 RNA-절단 효소가 이들 바이러스로부터 어떻게 미생물들을 방어할 수 있는지 의구심을 갖게 됐다.

연구팀은 일련의 실험을 통해 카스13이 아이러니컬하게도 박테리아 스스로를 방해함으로써 박테리아를 돕는다는 사실을 발견했다. 즉, 효소는 박테리아(호스트) RNA의 일부를 절단해 박테리아가 살아는 있으나 성장하지 않는 일종의 휴지(休止) 상태로 들어가도록 했다.

미스키 박사는, 바이러스들이 스스로를 복제하기 위해서는 호스트 RNA가 필요하기 때문에 이 전략은 효과적이라고 말했다.

미스키 박사는 “파지는 일종의 기생충으로서 자신의 증식에 필요한 모든 요소들을 갖추고 있지 않아 숙주에 의존한다”며, “숙주가 이런 요소들을 만들어내고 있지 않다면 파지는 증식할 수 없다”고 설명했다.

탈출구가 없다

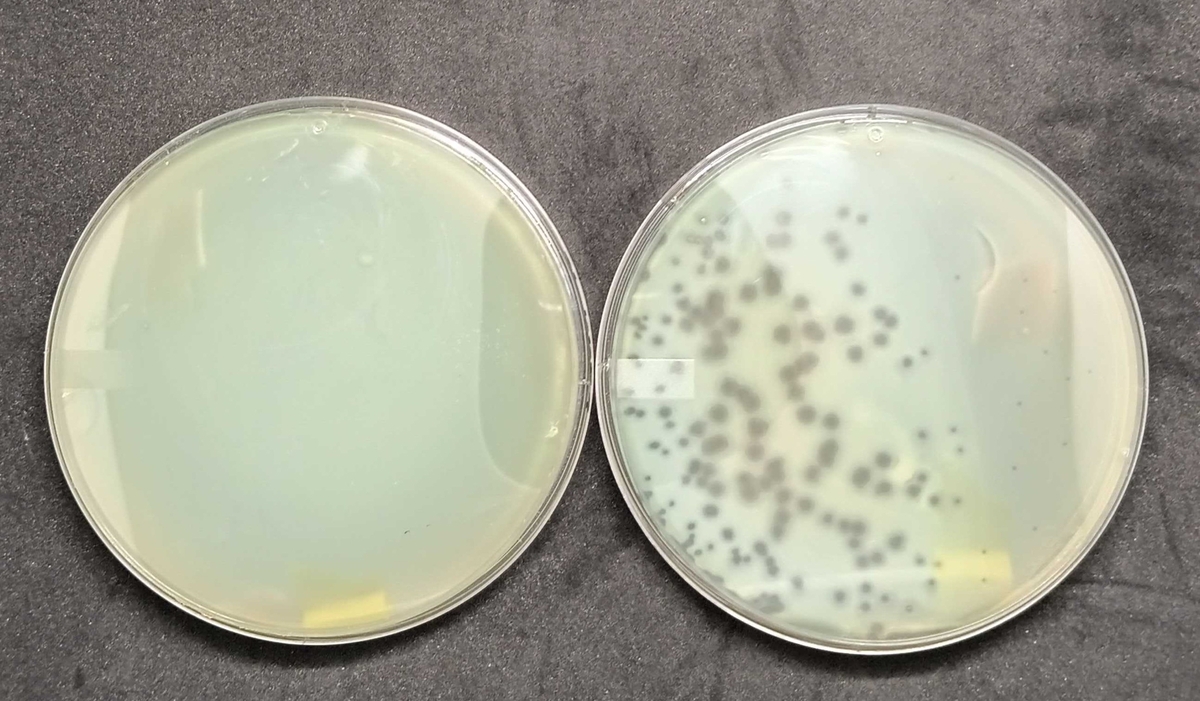

연구팀은 또한 카스13이 다른 카스 효소보다 바이러스를 더 철저히 사멸시킨다는 사실을 알아냈다.

표준 크리스퍼-카스 시스템은 표적 특이적이어서 정확한 유전자 서열과 일치하는 DNA 조각들을 잘라낸다. 그런데 이 특이성은 좋은 자산인 반면 큰 단점도 있다. 즉, 바이러스가 변이를 일으키면 크리스퍼는 이 침입자를 인식할 수 없고 따라서 파지는 자유롭게 도망칠 수 있다.

이에 마라피니 교수 또한 “만약 파지가 표적 시퀀스에 단일점 변이를 갖고 있다면 바이러스는 통상 카스에게 보이지 않게 돼 감염이 성공할 것”이라고 전제했다.

하지만 카스13을 사용했을 때에는 어떤 탈출 변이체도 발견하지 못했다고 그는 말했다. 결국 이 탁월한 바이러스 퇴치 능력이 변이체를 포함한 어떤 파지도 증식이 불가능하도록 만드는 것이다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-06-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터