기후 변화를 막기 위해 NGO 단체도 발 벗고 나섰다. 지난 13일 세계 유수의 환경보호단체 중 하나인 ‘환경방어기금(Environmental Defense Fund, EDF)’은 스페이스X와 ‘메테인셋(MethaneSAT)’ 발사 계약을 체결했다고 밝혔다.

메테인셋은 이산화탄소와 더불어 주요 온실가스인 메탄(메테인)을 감시하는 인공위성이다. 민간 모금을 통해 제작 중인 이 위성은 발사 후 뉴질랜드 정부의 협조 아래 운영될 예정으로 알려졌다.

왜 민간단체가 메탄가스를 감시하나?

EDF는 미국에 기반을 둔 비영리 환경보호단체다. 지구 온난화 방지, 해양 환경 및 생태계 복원에 주력하고 있으며, 과학기술을 이용한 효과적인 해결 방안도 연구하고 있다.

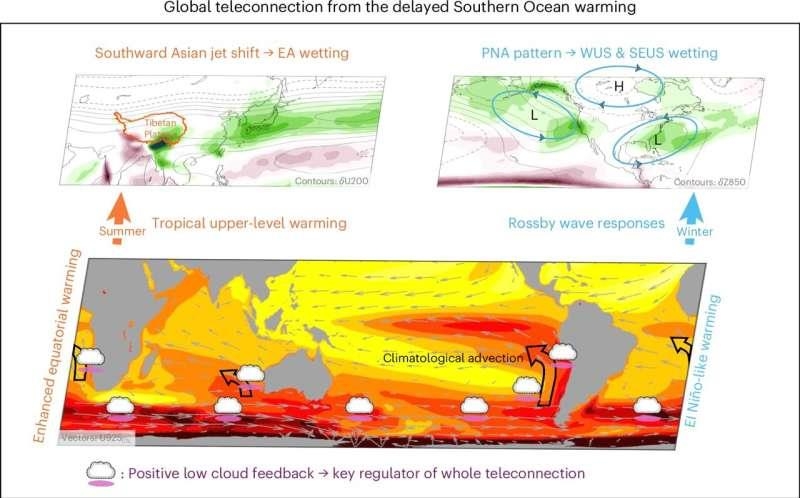

온난화의 원인 중에서 이산화탄소가 차지하는 비중은 60~70%에 이른다. 그런데 이산화탄소는 한번 대기에 방출되면 100년 이상 지속된다. 지구의 탄소 순환에 의해 차츰 저감되겠지만, 그보다 많은 양을 매년 인류가 배출하고 있어서 당분간 대기 중의 이산화탄소 농도는 계속 증가할 전망이다.

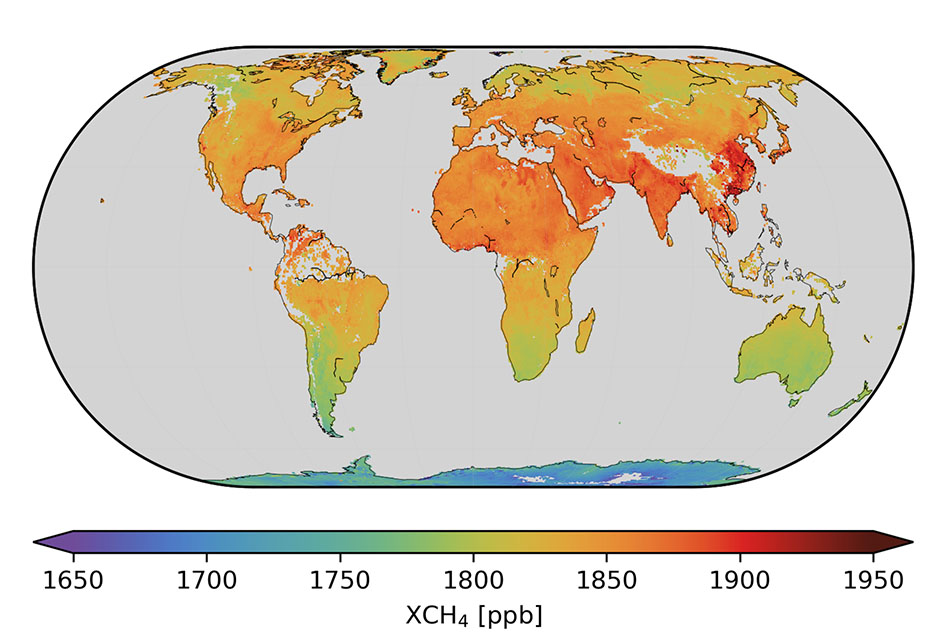

반면, 온난화 원인의 25%를 차지한 메탄가스는 대기 수명이 12~15년 정도로 짧고, 같은 질량일 때 이산화탄소보다 최대 85배가량 큰 온실 효과를 유발할 수 있다. 이런 점에 주목한 EDF는 단기간에 기후 변화를 완화시키려면 전 세계적인 메탄 감시 활동이 필요하다고 주장한다.

국제에너지기구(IEA)의 2020년 보고서에 따르면, 대기 중의 메탄 농도는 산업화 이후 2.5배 증가했다. 매년 전 세계 메탄 배출량은 약 5억 7000만 톤에 달하고, 그중 40%는 자연 배출원에서 나왔다. 나머지 60%는 인간 활동과 관련된 것이다.

인위적인 메탄 생산량 중에서도 농업이 42%(1억 4500만 톤), 화석연료 산업은 36%(1억 2300만 톤)을 차지한다. 전문가들은 2025년까지 석탄, 석유 및 천연가스 산업에서 발생하는 메탄 배출량을 절반가량 줄이면 20년 이내로 전 세계 석탄 화력발전소의 3분의 1을 폐쇄하는 것과 동일한 효과를 거둘 수 있다고 예측했다.

그런 감소 노력을 위해서 각 지역별로 메탄가스가 얼마나 방출되는지 항상 모니터링할 필요가 있다. EDF는 메테인셋이 획득한 정보를 요청하는 국가와 단체 등에 무상 제공한다는 계획이다.

기존 감시위성들의 틈새 영역 겨냥

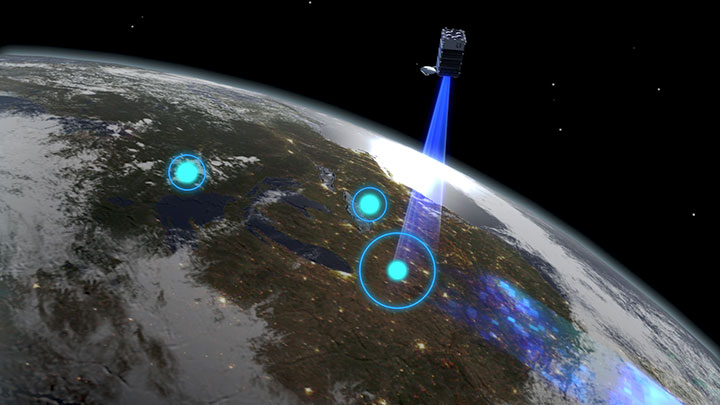

최근까지 우주 공간에서 대기 중의 메탄가스를 감시하는 활동은 유럽우주국(ESA)의 환경위성인 ‘센티넬-5P’가 도맡았다. 여기에 캐나다의 스타트업인 ‘GHGSat’이 초소형 메탄 감시위성들을 발사하기 시작했으나, 아직은 다소 미흡한 상태다.

두 위성의 역할도 광역 모니터링과 핀 포인트 모니터링으로 나뉜다. 900kg 중량의 센티넬-5P는 동시에 2600km 범위를 픽셀당 7000x7000m 해상도로, 중량이 35kg에 불과한 GHGSat은 12km 범위를 픽셀당 30x30m 해상도로 스캔한다.

메테인셋의 중량은 350kg이지만 260km 범위를 픽셀당 400x100m 해상도로 스캔할 수 있다. 신기술을 적용해서 성능을 향상시켰기에 가능해졌다. 앞서 소개한 두 위성의 중간 영역에서 활용성이 클 것으로 기대된다.

제프 베조스가 1억 달러 기부

메테인셋 프로젝트는 프레드 크루프(Fred Krupp) EDF 회장이 2018년 TED 강연에서 처음 공개한 것이다. 이 아이디어는 150명이 넘는 학계 및 업계 전문가가 참여한 50개 이상의 연구 논문을 통해서 가능성을 검토해왔다.

그 무렵부터 위성 개발을 위한 모금이 본격적으로 시작됐다. 지난해 11월에는 아마존 닷컴의 CEO 제프 베조스가 위성 제작을 위해 1억 달러를 기부했고, 이번에 스페이스X와 위성 발사 계약을 체결할 수 있었다. 메테인셋은 2022년 10월경 팰컨9 로켓으로 발사될 예정이다.

친환경 정책을 펴고 있는 뉴질랜드 정부도 지원에 나섰다. 자국 내에 메테인셋 통제 센터 건설을 위해 1600만 달러를 제공한다는 계획이다.

이에 관해 마크 브라운스타인(Mark Brownstein) EDF 수석 부사장은 “우리가 에너지 시스템을 계속 탈탄소화하더라도 석유 및 가스 산업에서 메탄 배출을 줄이는 것이 지금 당장 온난화 속도를 늦출 수 있는 가장 빠르고 비용이 적게 드는 효율적인 방법이다”라면서 “메테인셋은 각국 정부와 기업이 그 기회를 놓치지 않도록 투명성과 책임감을 갖출 수 있게 설계됐다”라고 프로젝트의 목적을 전했다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2021-01-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터