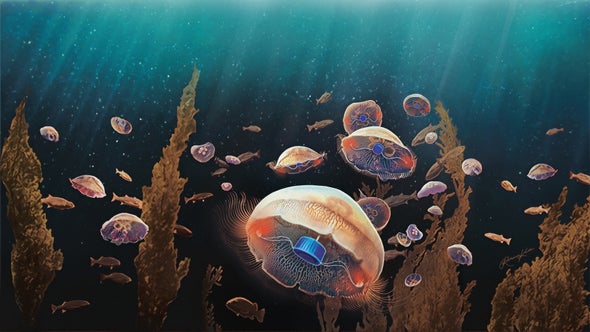

갈수록 심각해지고 있는 지구온난화가 해파리 급증이라는 현상까지 만들고 있다. 기후변화로 해양 수온이 올라가면서 해파리의 개체 수가 기하급수적으로 늘어나고 있기 때문이다.

문제는 해파리 개체 수의 증가로 어촌과 피서지가 큰 피해를 보고 있다는 점이다. 양식장을 초토화시키거나 어망을 못쓰게 만들어 버리기가 일쑤이고, 피서지에서는 피서객들이 해파리에게 쏘여 병원 신세를 지는 경우가 허다하다.

그런데 이처럼 사람들에게 큰 피해를 주는 유해생물인 해파리가 최근 들어 유용한 자원으로 변신하고 있어 주목을 끌고 있다. 유럽의 과학자들이 개발하고 있는 해파리를 활용한 유용 자원은 바로 ‘노벨푸드(novel food)’다.

노벨푸드의 사전적 의미는 ‘일반적으로 식용 이력이 없고 안전성 평가가 필요한 식품 또는 식품성분’으로서 일종의 신개념 식품을 뜻한다. 원래는 식품으로 사용하지 않다가 영양성분이 뒤늦게 발견되어 건강에 도움을 주는 식품으로 개발된 경우를 노벨푸드라고 부르는 것이다.

대표적 노벨푸드로는 노니(noni)나 크릴오일(krill oil) 등을 꼽을 수 있다. 남태평양 지역에서 서식하는 열대식물인 노니는 항염 및 항산화 기능이 밝혀지면서 건강기능식품으로 인정받고 있고, 남극 바다에서 서식하는 새우에서 추출한 기름인 크릴오일은 오메가3 지방산이 풍부한 것으로 유명하다.

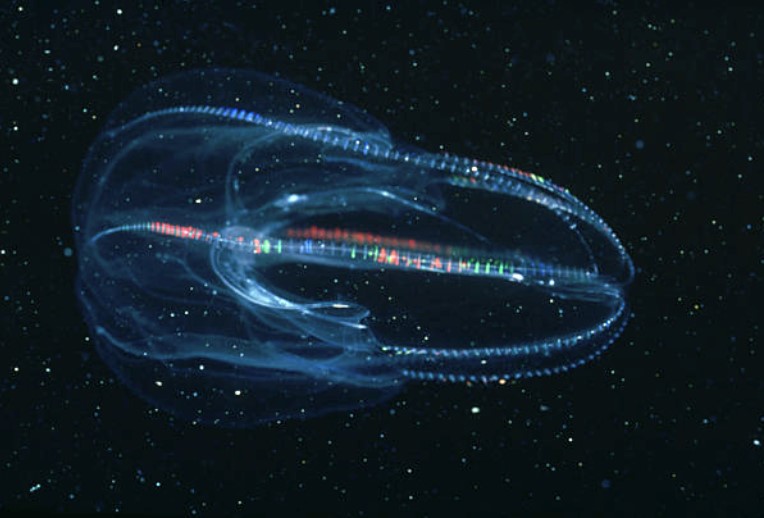

미래 식량자원 후보로 떠오르고 있는 해파리

해파리를 노벨푸드로 만들기 위한 연구개발은 유럽에서 가장 활발하게 진행되고 있다. EU위원회는 ‘Horizon 2020 프로그램’을 통해 해파리를 식용이 가능하도록 만드는 연구에 자금을 지원하고 있다. 자금을 지원하는 목적은 해파리가 미래 식량의 자원으로서 가능성이 있는지를 파악하기 위해서다.

EU위원회는 전 세계가 수산 자원을 과도하게 남획함으로써 개체수가 절대적으로 줄어들고 있지만, 해파리 개체수 만큼은 계속 증가하고 있는 점을 주목하고 있다. 만약 해파리가 식량으로서의 가치를 갖고 있다면 개체수 증가는 환영할 만 한 일이기 때문이다.

그동안 유럽과 북미 등지에서는 해파리를 먹지 않았기 때문에 이제 와서야 노벨푸드로서의 가능성을 연구하고 있지만, 사실 일부 아시아 지역에서는 오래전부터 영양가가 풍부한 별미 음식으로 애용되어 왔었다.

따라서 해파리에 관한 다양한 연구들을 통해 해파리가 식품으로서의 안정성과 품질을 갖고 있는 것으로 결론이 나면, 아시아를 제외한 유럽 및 북미에서도 소비자들이 즐겨 찾는 식품으로서 인정을 받을 것으로 여겨지고 있다.

단백질과 불포화지방산 함량 풍부

유럽의 여러 국가들 중에서도 해파리의 식품화 연구에 가장 앞서 나가고 있는 곳은 독일의 열대해양연구센터(ZMT)다. ‘홀거 퀸홀트(Holger Kühnhold)’ 박사가 이끄는 연구진은 유럽인들에게 부정적 이미지를 갖고 있는 해파리를 가공하여 여러 사람들이 즐겨 찾는 식품으로 개발하기 위한 연구에 몰두하고 있다.

열대해양연구센터는 해양과 관련한 여러 가지 연구를 추진하고 있는데, 그중에는 해양 환경을 해치지 않으면서도 바다에서 단백질이 풍부한 음식을 얻을 수 있는 연구가 가장 관심을 받고 있다.

이에 대한 연구센터의 해법은 해양 생태계에서 먹이 사슬이 가장 낮은 생물을 활용하는 것이다. 예를 들어 연어나 참치 같은 어류는 생태계의 먹이 사슬 중에서 높은 단계에 위치해 있기 때문에 개체수도 많지 않고 포획 과정도 쉽지 않다.

반면에 조류나 플랑크톤 등을 먹고사는 해파리는 생태계에서 비교적 낮은 단계에 위치하고 있으므로 개체 수도 많고 포획도 상대적으로 쉽다. 따라서 생태학적 관점에서 볼 때 해파리 같은 동물을 식품으로 만드는 것이 훨씬 더 효율적이고 지속 가능하다는 것이 연구센터의 시각이다.

실제로 해파리는 물고기의 진액을 촉수로 빨아먹는 몇몇 종류만 빼면 대부분 조류나 플랑크톤에서 에너지를 얻는다. 광합성을 하는 조류를 포획하기 위해 해수면 위에서 해파리를 종종 볼 수 있는데, 이 같은 원리를 이용하여 LED로 조류가 광합성을 할 수 있는 시설만 마련되면 도심지에서도 해파리를 키울 수 있다는 것이 전문가들의 의견이다.

퀸홀트 박사의 설명에 따르면 해파리의 신체는 지방이 적은 대신에 대부분 단백질로 구성되어 있으며 그중 일부는 필수 아미노산의 비율이 높은 것으로 나타났다. 또한 많은 미네랄과 불포화지방산도 함유하고 있는 것으로 드러났다.

그는 유럽과는 달리 아시아에서는 오래전부터 해파리를 요리의 재료로 사용하고 있는 점을 거론하며 “스프나 샐러드 비슷한 아시아 요리를 살펴보면 해파리가 들어있는 것을 확인할 수 있다”라고 언급했다.

퀸홀트 박사는 해파리를 영양분의 보고인 슈퍼푸드의 하나로 제시하면서 “유럽인들의 식탁에 해파리를 소재로 하는 칩이나 단백질 분말 형태의 저칼로리 슈퍼푸드가 오를 날이 머지않았다”라고 기대했다.

열대해양연구센터 연구진은 현재 해파리가 가진 영양성분을 조사하기 위해 다양한 유형의 해파리들을 양식하고 있는데, 특히 끈적끈적한 촉수가 양식 과정에서 어떻게 잘 유지되는지를 파악하는 연구에 집중하고 있다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2021-12-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터