지난해 10월 말 발생한 산불이 미국 로스앤젤레스 부촌 웨스트우드를 덮쳐 농구스타 르브론 제임스와 캘리포니아 주지사를 지낸 배우 아널드 슈워제네거 등 주민들이 긴급 대피했다. 이 화마는 샌프란시스코의 유명 와인산지 소노마 카운티도 휩쓸어 와인저장소 등 막대한 재산 손실과 인명 피해를 낳았다. 캘리포니아 산불은 언제부턴가 연례행사처럼 일상화했다.

2018년에는 모두 8527건의 산불(wildfire)이 발생해 76만 6439㏊ 면적이 화염에 휩싸여 2만 2751채의 건물이 불탔으며 6명의 소방관을 포함해 103명이 목숨을 잃었다. 지난해에도 7860건의 산불이 발생해 10만 5147㏊의 수림이 불에 탔다. 왜 이 지역에서는 해마다 큰 산불이 끊이질 않을까? 미국 연구팀이 최근 과학저널 ‘사이언스’에 그 ‘해답’을 제시했다.

1200년 동안 네 번의 대가뭄 닥쳐

미국 뉴욕 콜롬비아대와 우주항공국(NASA) 고다드우주연구소 등 공동연구팀은 사이언스 논문에서 “미국 서부에서 역사상 기록적인 ‘대가뭄’이 이미 2000년에 시작했다”며 “가뭄은 자연현상이지만 기온 상승의 주요 원인으로 작용하는 기후변화가 가뭄을 더욱 가속화시켰다”고 밝혔다. ‘대가뭄’은 일시적인 가뭄 현상과 구별해 20년 이상 장기간 지속되는 가뭄을 가리킨다.

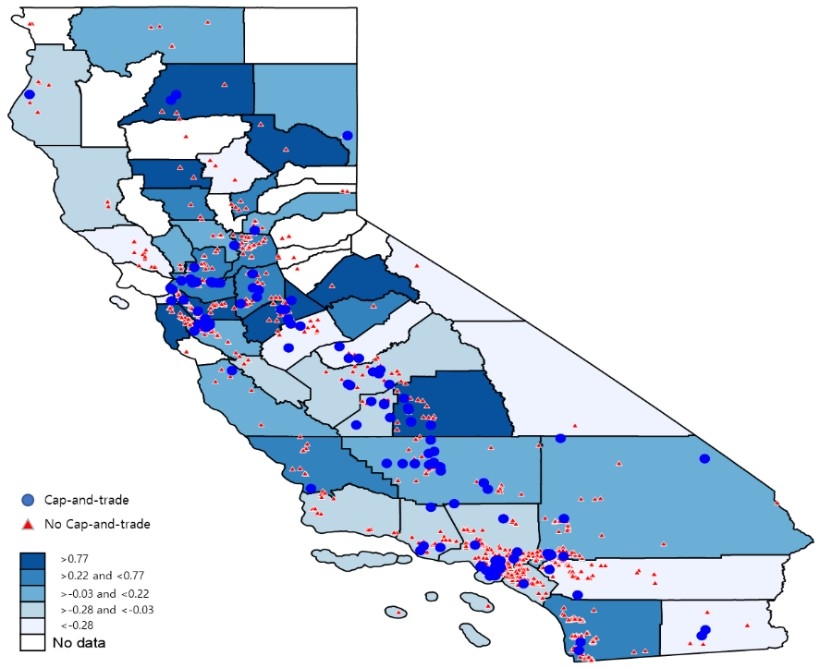

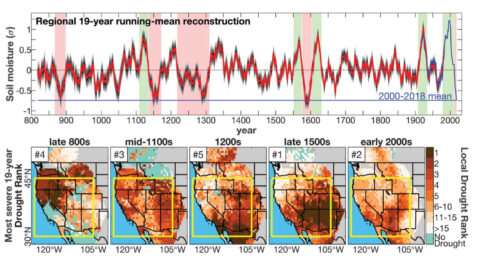

연구팀은 북아메리카의 대가뭄이 20여 년에 걸쳐 나타나고 있으며 19~20세기 동안 관찰된 어떤 가뭄보다도 장기간 지속되고 강도도 높다고 진단했다. 미국 서부에서는 서기 800년부터 2018년까지 40번의 가뭄이 있었는데, 이 가운데 4건이 대가뭄 범주에 들어간다고 연구팀은 분석했다. 네 번의 가뭄은 800년대 후반, 1100년대 중반, 1200년대 내내, 1500년대 후반에 나타났다.

연구팀은 과학적 관측 자료가 없는 과거의 가뭄 정도를 분석하기 위해 수목의 나이테를 이용했다. 모두 1586개의 나무 나이테 기록을 통해 여름철(6~8월) 지상에서부터 200㎝ 깊이까지의 토양 수분 편차를 구했다. 시기적으로는 800년 이후 현재까지, 공간적으로는 위·경도 0.5도 간격의 격자로 데이터를 수집했다. 분석 영역에는 미국 오리건과 몬태나주에서 캘리포니아주, 뉴멕시코주에 이르기까지의 지역과 멕시코 북부 지역이 포함됐다.

연구팀은 또 축축한 강바닥에서 성장한 중세기의 나무 그루터기뿐만 아니라 13세기 가뭄 절정기에 토착민들이 정착지를 포기하고 이동한 증거들, 가뭄 기간에 크게 증가한 산불의 흔적인 호수 침전물 같은 증거들도 분석에 사용했다.

연구팀은 2000~2018년 기간과 대비하기 위해 과거 대가뭄 중 가장 극심했던 2019년 시기의 토양수분을 비교한 결과 지금의 토양수분 상황이 과거 네 차례의 대가뭄 가운데 세 번의 가뭄 때보다 더 나쁜 것으로 나타났다. 1575년부터 1603년에 걸쳐 발생했던 네 번째 대가뭄의 토양수분 상태가 지금보다 나빴는데, 오차 범위 안에서 큰 차이는 없었다. 특히 지금의 가뭄이 네 번의 대가뭄 때보다 훨씬 발생 영역이 크다.

논문 제1저자인 미국 뉴욕 콜롬비아대의 파크 윌리엄스 박사는 “최악의 대가뭄은 최악의 초기 20년과 연관이 있다”며 “이번 대가뭄의 초기 20년은 다른 모든 대가뭄의 초기 20년과 흡사하다”고 말했다.

인간 활동 유래 기후변화가 대가뭄 강도 50% 기여

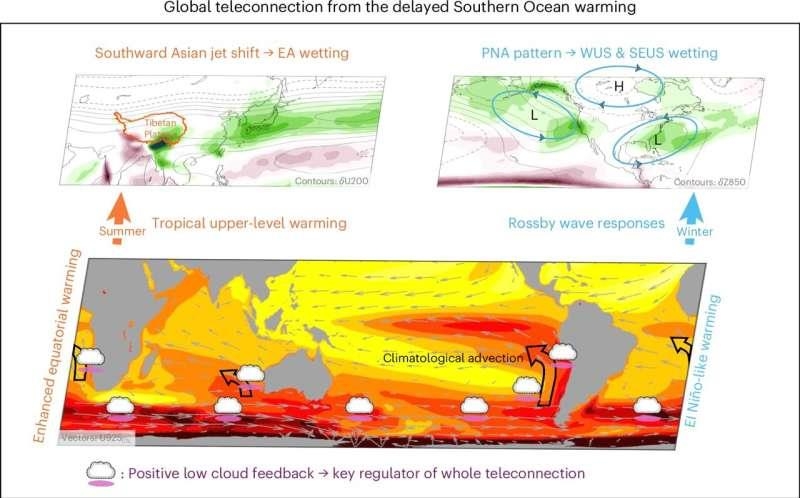

연구팀은 현재의 가뭄 상황이 자연적인 현상이라는 데 의심의 여지가 없지만 기후변화에 의해 훨씬 악화하고 있다고 진단했다. 원인이 되는 중요한 기후현상으로는 엘니뇨·라니냐가 꼽힌다. 윌리엄스는 “열대 태평양에서 라니냐 조건이 갖춰졌을 때 미국 남서부와 멕시코 북부가 건조해진다는 수많은 증거들이 있다. 연구팀은 지난 20년 동안 이 현상을 추적 관찰하고 있다”고 말했다.

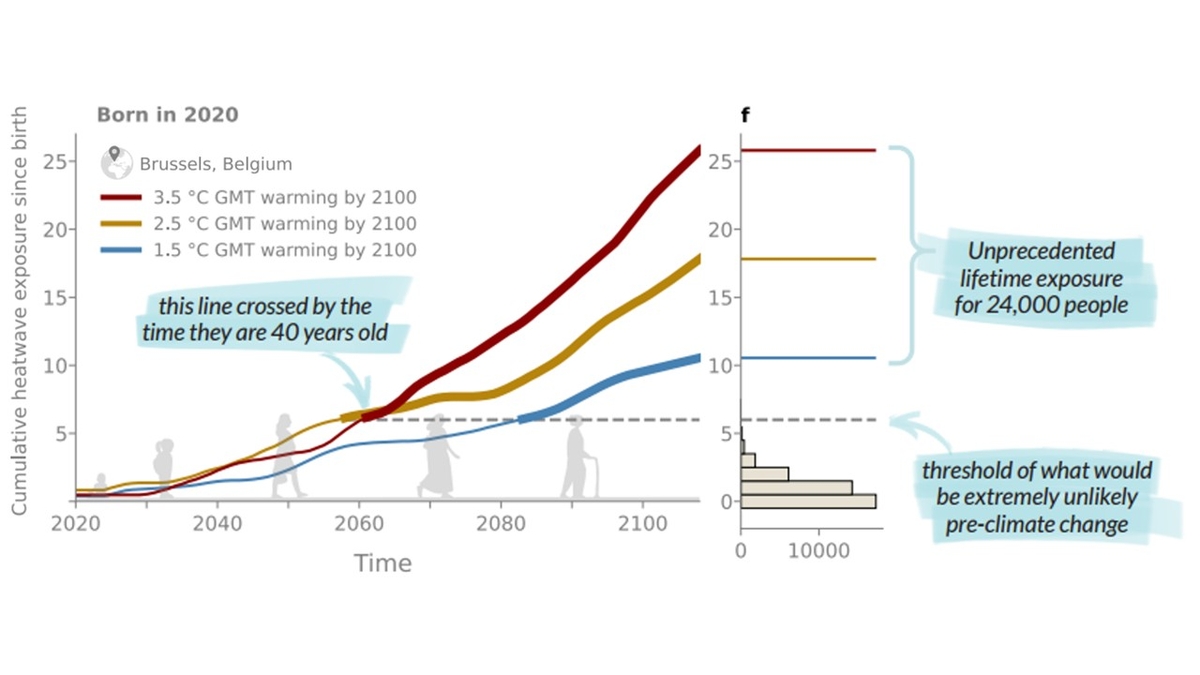

미국 서부에서 기온은 2000년 이래 1.2도가 올라갔다. 뜨거워진 공기는 더 많은 수분을 내포하고 있는데, 이 수분은 땅에서부터 나온 것이다. 연구팀은 인간의 활동에 기인한 기후변화 요소들, 곧 기온과 상대습도, 강수량 등의 영향이 지금 대가뭄의 진행속도와 강도에 47% 정도 기여한 것으로 보고 있다.

논문 공저자인 벤자민 쿡 나사 고다드우주연구소 연구원은 “지금의 대가뭄이 최악의 가뭄이라는 데는 이론의 여지가 없다. 문제는 기후변화 때문에 가뭄이 훨씬 심해진다는 데 있다”고 말했다. 연구팀이 자연조건만을 방정식에 넣어 계산해보면 이번 가뭄은 11번째여야 한다.

연구팀은 이 지역의 가장 큰 저수조인 파월호와 미드호의 수위가 가뭄 기간에 극적으로 줄어들고 있다고 밝혔다. 또 전 지역에서 산불이 발생하고 있다. 윌리엄스는 “40년 전 특정해에 발생할 것으로 예상한 면적의 10배 이상이 현재 해마다 불타고 있다”고 말했다.

- 이근영 객원기자

- kylee386@gmail.com

- 저작권자 2020-04-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터