동물의 세계에서 흔히 볼 수 있듯, 무리 지어 있으면 포식자에게 잡혀 먹힐 확률이 그만큼 줄어들어 안전성이 높아진다. 최근 연구에 따르면 암세포들도 그런 양상을 보이는 것으로 나타났다.

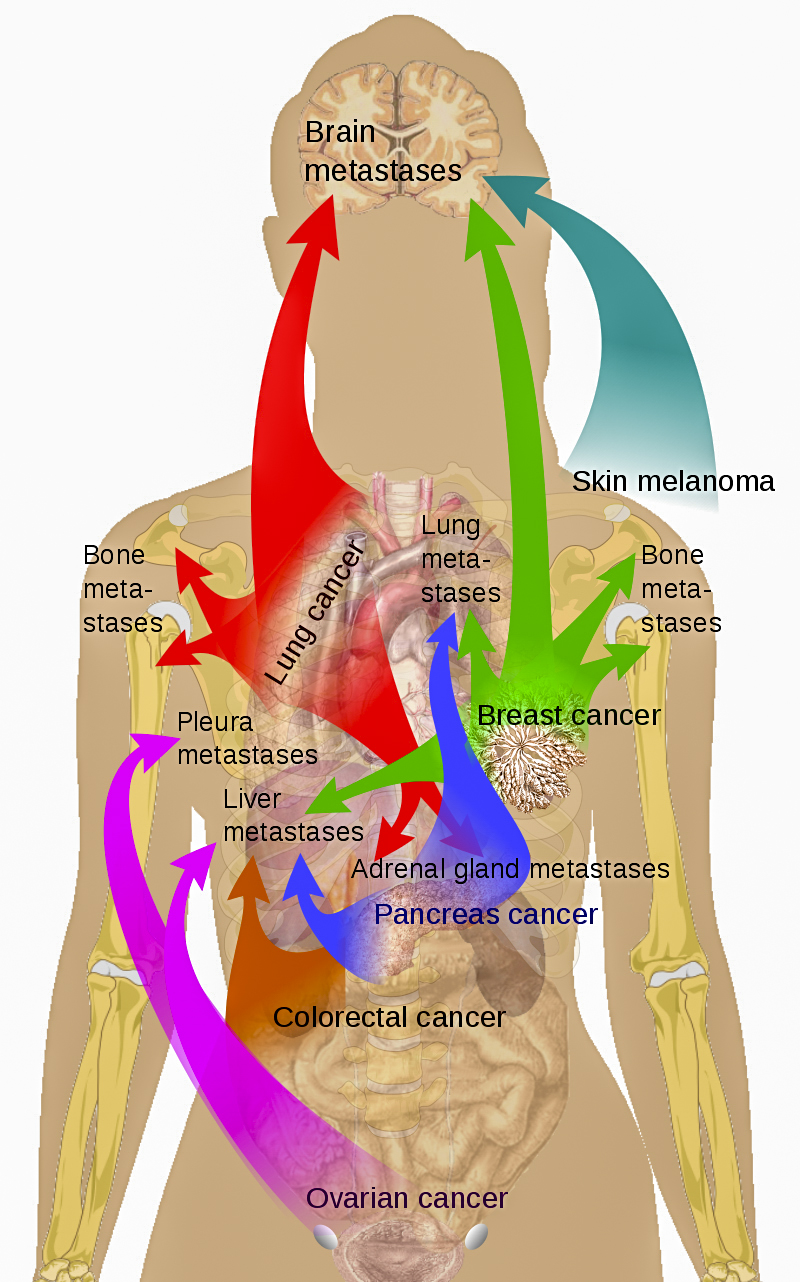

미국 존스홉킨스대 연구진은 쥐를 이용한 유방암 실험 결과 암세포들이 무리지어 떠돌아다니며 전이성 종양을 만든다는 연구 결과를 내놨다.

연구진은 지난 1일자 미 국립과학원 회보(PNAS) 온라인판에 발표된 논문에서 떠돌아다니는 전이성 암세포들은 최초의 종양 안에서 증식하는 세포들과는 다르며, 이 같은 차이점으로 인해 화학요법에 자연스럽게 저항성을 보이는 증거를 발견했다고 밝혔다.

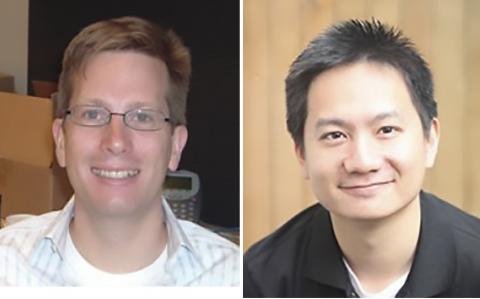

연구를 이끈 앤드류 이월드(Andrew Ewald) 존스홉킨스 의대 세포생물학 조교수는 “암세포들이 새로운 전이를 형성할 기회를 늘리기 위해 두 가지 양상을 보인다는 사실을 발견했다. 먼저 우리 몸 안의 다양한 환경조건을 통해 떠돌아다닌다는 것이고, 두 번째로 이때 무리 지어 다닐 수 있도록 분자 프로그램을 작동시킨다는 점”이라고 말했다.

논문 제1저자로 박사후 과정 연구원일 때 이월드 교수와 함께 연구를 수행한 케빈 정(Kevin Cheung) 프레드 허친슨 암연구센터 연구원은 “떠도는 세포무리는 깡패처럼 원래 있던 곳에서 뛰쳐나와 혈류를 타고 돌아다니다 다른 기관에 정착해 전이암을 만든다”고 설명했다.

이월드 교수는 지금까지 암세포가 인체의 다른 부위에 하나 하나씩 종양을 이식하는 것으로 생각해 왔으나 지난 10년 간의 임상과 유전학적 증거들을 보면 그렇지 않다는 것이다.

세포무리 전이암 생성 능력, 단일세포보다 100배 높아

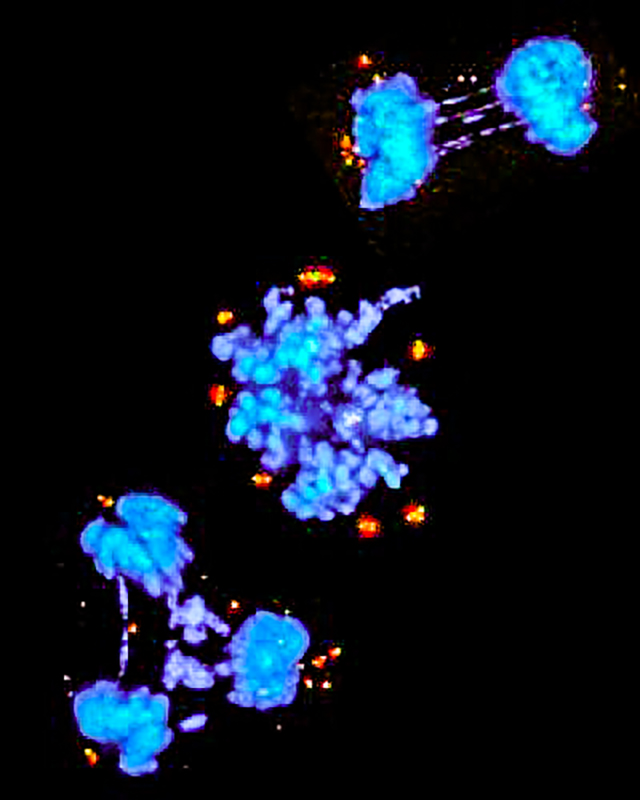

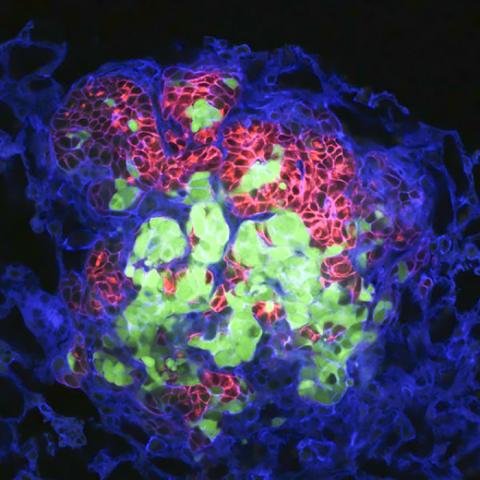

연구팀은 유선암을 가진 쥐를 유전공학적으로 조작해 특별한 빛을 쬐면 세포가 붉은 빛이나 녹색빛을 발하도록 만든 뒤, 각각의 색을 내는 종양을 떼어내 세포가 빛을 내지 않는 다른 쥐에 이식했다. 이식된 유선암 세포들은 폐로 전이될 것으로 예상됐다.

이때 단일세포가 새로운 전이암을 형성한다면 그 세포무리들은 단지 한가지 색깔만 나타내게 된다. 그러나 폐로 전이된 종양을 조사한 결과 많은 다양한 색깔을 지닌 세포무리가 발견됐으며, 컴퓨터 패턴 모델링을 통해 같은 색상의 세포무리는 같은 빛을 내게 된 여러 세포들로부터 전이돼 왔다는 것이 확인됐다. 단일세포로부터 전이된 숫자는 3% 미만에 불과했다.

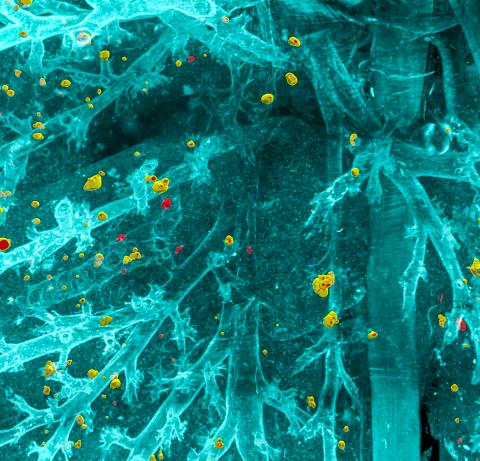

연구팀은 세포무리가 폐로 전이되기 전 원래의 유선암 종양 바깥의 조직과 종양 주위의 정맥 그리고 순환하는 혈액에서 이 세포무리들을 관찰할 수 있었다. 이때 각 단계마다 여러 색깔을 지닌 세포무리들이 포착됐다.

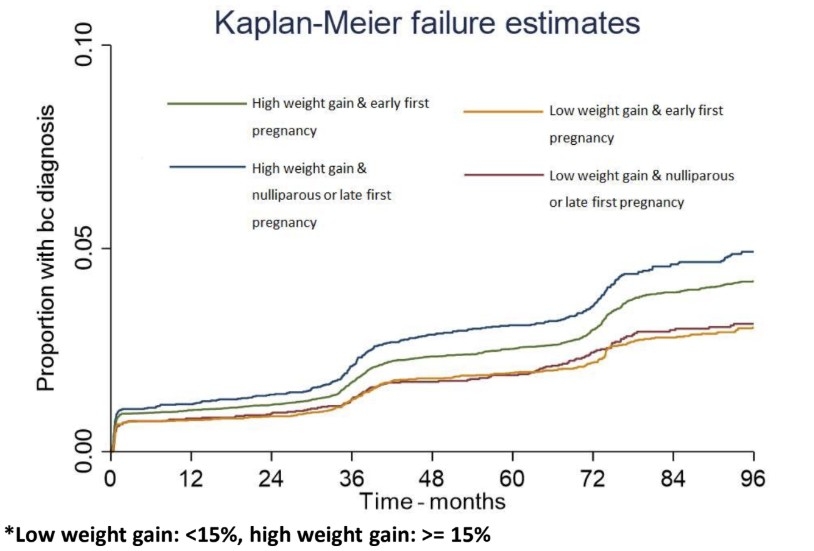

이렇게 무리를 짓는 것은 암세포들에게 어떤 이익이 될까. 연구팀은 단일세포들과 무리세포의 능력을 비교해 봤다. 유선암 주위의 조직과 유사하게 만든 젤라틴류의 배지에서 배양했을 때 무리세포들은 같은 수의 단일세포에 비해 15배 이상 높은 이식능력을 나타냈고, 쥐를 이용한 실험에서 큰 전이암을 형성하는 능력은 무려 100배가 높았다.

“연구성과 바탕으로 새로운 전이암 치료제 개발 기대”

이월드 교수팀은 떠돌아다니는 암세포들이 어떤 특별한 분자적 표지를 갖고 있다면 이를 이용해 전이를 예측하고 궁극적으로 전이를 막을 수 있다는데 착안해, 이전의 연구를 통해 K14(Keratin 14)라는 단백질을 가진 세포가 암세포들을 종양에서 떨어져 나오도록 유도한다는 사실을 밝혀냈었다.

이월드 교수는 “원래의 암 종양과 이미 전이된 암에서 K14의 수치는 매우 낮지만, 작고 떠돌아다니는 세포무리에서는 높다”며, “배양접시에서의 실험 결과 이 세포들은 증식과 전이라는 분자 프로그램 사이를 전환하며, 이 프로그램들이 어떤 세포에서건 작동 모드가 되면 K14 수치가 나타난다”고 말했다.

그는 “대부분의 종양 화학요법치료제는 증식 암에만 초점을 맞추고 있기 때문에 전이암세포들은 게거하기가 어려웠다”며, “이번 발견은 암 치료제의 취약성을 극복하는데 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.

연구팀은 증식암과 전이암에서 수십개의 유전자가 다르게 작동한다는 사실을 발견해 이를 통해 전이암을 타겟으로 한 새로운 약을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2016-02-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터