젖먹이에게 모유 수유를 하면 제1형 당뇨병(T1D) 발병 위험을 낮추지만, 유아 때 하루 두 세 잔 이상의 우유를 마시면 오히려 1형 당뇨병 발병 확률이 높아진다는 연구가 나왔다.

이와 함께 생후 3~6개월 이전에 글루텐 함유 식품이나 과일을 어린이 식단에 넣으면 그렇지 않은 경우보다 1형 당뇨병 발병 확률이 50% 이상 높은 것으로 나타났다.

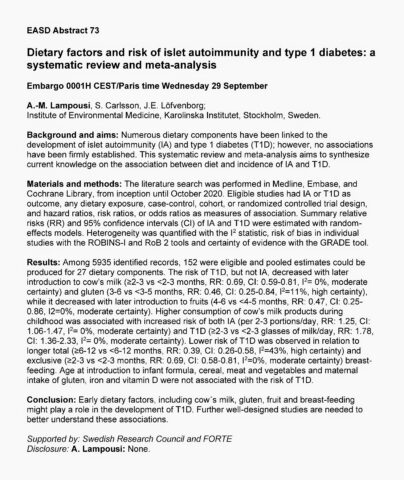

스웨덴 카롤린스카의대 환경의학연구소팀은 이런 내용의 연구를 제57차 유럽당뇨병연구협회(EASD) 연례 학술대회(9. 27~10.01)에서 발표했다. 온라인으로 진행된 이번 대회 발표자료 요약은 당뇨병 전문 학술지 ‘당뇨병학’(Diabetologia)에 게재됐다.

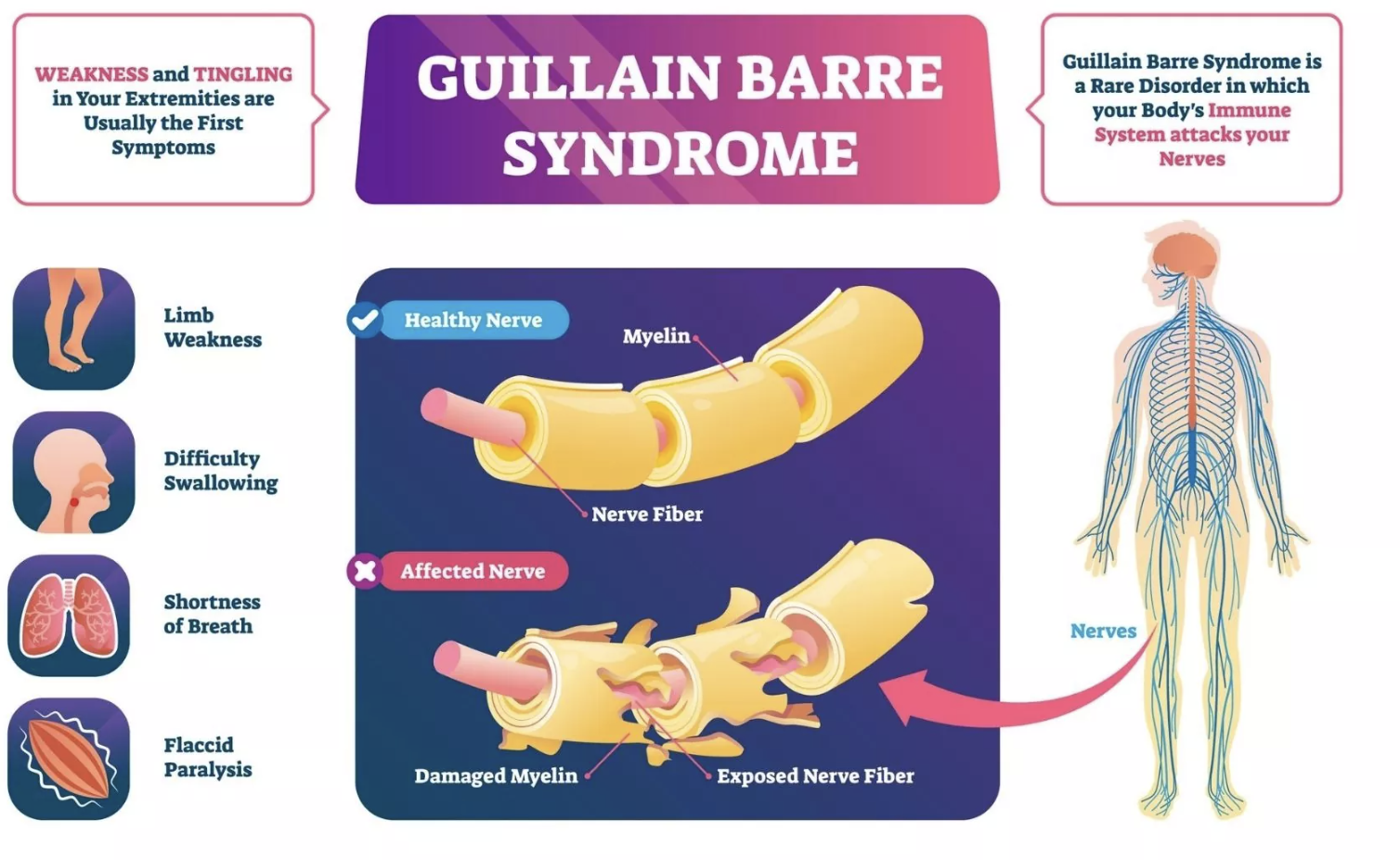

전체 당뇨병의 10% 정도를 차지하는 1형 당뇨병은 성인에게서 흔히 볼 수 있는 인슐린 저항성으로 인한 2형 당뇨병과는 다르다. 우리 몸의 면역 체계가 췌장의 인슐린 생성 세포를 공격하고 파괴함으로써 혈당 수치 조절에 충분한 호르몬을 생성하지 못해 평생 인슐린을 투여해야 한다.

1형 당뇨병에서 면역 체계의 공격을 유발하는 정확한 요인은 아직 알려져 있지 않으나, 유전적 소인과 바이러스 및 식품과 같은 환경적 요인이 결합된 것으로 보고 있다. 어떤 경우에는 유전적 소인이 없는 사람에게서도 발생할 수 있는 것으로 알려진다.

1형 당뇨병 위험과 어린이 식단

소아에게 흔해 ‘소아 당뇨병’으로 불리는 1형 당뇨병 발병률은 전 세계적으로 증가세를 보이고 있다. 젊은이들의 진단 건수가 유럽에서는 매년 3.4%, 미국에서는 1.9% 정도씩 늘어나는 추세다.

연구를 이끈 카롤린스카 환경의학연구소 안나-마리아 람푸시(Anna-Maria Lampousi) 연구원은 “제1형 당뇨병은 평생 치료가 필요한 심각한 질병”이라며, “고혈당은 시간이 지남에 따라 심장과 눈, 발 및 신장을 손상시키고 기대 수명을 단축할 수 있다”고 설명했다.

람푸시 연구원은 “원인에 대해 더 많이 알아내는 것이 1형 당뇨병과 합병증을 예방하는 열쇠”라고 말하고, “우리가 바꿀 수 있는 식품과 다른 환경 유발 요인들에 대한 식별이 특히 중요하다”고 강조했다.

수많은 식품들이 췌장에서 인슐린을 분비하는 랑게르한스섬에 대한 자가면역 공격 및 1형 당뇨병과 관련돼 있으나, 어떤 연관성도 아직 확고하게 확립되지 않았고, 연관성 여부도 논란이 계속되는 중이다.

5,935건의 연구 중 152건 추려 메타 분석

이번 연구에서 람푸시 연구원 팀은 어떤 식품이 1형 당뇨병과 일관되게 관련이 있는지를 확인하기 위해 기존 연구에 대한 체계적인 검토와 메타 분석을 수행했다.

연구팀은 대규모 의학 데이터베이스인 메드라인(Medline)과 엠베이스(Embase) 및 코크런 라이브러리(Cochrane Library)의 생성 초기부터 2020년 10월까지 축적된 자료 가운데 식품과 1형 당뇨병 및 랑게르한스섬 자가면역에 관한 자료를 조사했다.

확인된 5,935건의 연구 중 조건이 맞는 152개를 추려 27가지의 식이 성분이 1형 당뇨병 발병 위험을 얼마나 증가 혹은 감소시켰는지에 대한 추정치를 산출했다. 여기에는 모유 수유와 함께, 엄마가 임신 중 먹은 음식과 영유아기에 섭취한 음식들이 포함됐다.

분석 결과, 더 오랫동안 모유 수유를 한 아기와 전적으로 모유 수유만을 한 아기는 1형 당뇨병이 발병할 가능성이 적은 것으로 나타났다.

최소 6~12개월 동안 모유 수유를 한 사람들은 그 기간보다 더 적게 모유를 먹은 이들보다 1형 당뇨병 발병 확률이 절반 미만(61% 정도)으로 적었다. 또 처음 2~3개월 동안 모유만 먹은 이들은 모유만 먹지 않은 이들보다 1형 당뇨병에 걸릴 확률이 31% 낮았다.

모유 수유, 아기 면역 체계 성숙 촉진

연구팀은 모유 수유가 아기의 면역체계 성숙을 촉진한다고 말했다. 여기에 더해 모유는 소화관에 서식하면서 면역체계 조절에 도움을 주는, 박테리아와 곰팡이 및 다른 미생물들로 구성된 장내 미생물 군을 강화한다는 것이다.

15세 미만의 어린 시절에 우유(분유 아닌)를 비롯해 버터와 치즈, 요구르트, 아이스크림과 같은 유제품을 많이 먹어도 랑게르한스섬 자가면역과 1형 당뇨병 위험을 높이는 것으로 나타났다.

예를 들면, 하루에 최소 2~3잔(1잔=약 200mL)의 우유를 마신 사람들은 이보다 적은 양의 우유를 마신 사람들보다 1형 당뇨병에 걸릴 확률이 78% 더 높은 것으로 조사됐다.

이런 연관성이 어떤 원인에 의한 것인지 밝혀지지는 않았으나, 일부 연구에서는 우유의 단백질 구성요소인 아미노산이 면역체계로 하여금 췌장의 인슐린 생성 세포를 공격하게 할 수 있을 것이라고 제안했다.

어린이들에게 일찍 우유를 먹게 하는 것은 1형 당뇨병 위험 증가와 관련이 있는 것으로 확인됐다. 생후 2~3개월에 우유를 마시기 시작한 사람들은 그보다 더 일찍 우유를 먹은 사람들보다 1형 당뇨병에 걸릴 확률이 31% 낮았다.

“글루텐 함유 식품과 과일도 좀 늦게 먹여야”

한편 생후 시간이 좀 지나 식단에 글루텐 함유 식품이 들어간 경우에는 1형 당뇨병 발병 확률이 절반 이상 줄어든 것으로 나타났다.

생후 3~6개월에 곡물 시리얼과 빵, 페이스트리, 비스킷, 파스타와 같은 글루텐 함유 식품을 먹기 시작한 젖먹이는 그보다 일찍 이런 식품들을 먹기 시작한 어린이들보다 1형 당뇨병에 걸릴 확률이 54% 낮았다.

또 어린이에게 생후 4~6개월이 지나서 과일을 먹이면 1형 당뇨병 발생 가능성이 53% 줄어들었다.

연구팀은 이처럼 유제품이나 글루텐, 과일을 늦게 먹이는 것이 1형 당뇨병 발병을 직접 방지하는 것인지 또는 유아가 모유 수유를 더 오래 함으로써 혜택을 받는 것인지는 아직 명확하지 않다고 말했다.

위의 식품들과 달리, 분유와 육류 및 야채를 먹이기 시작한 연령과 1형 당뇨병 발병 위험과는 관련이 없는 것으로 나타났다. 또 임신 중 산모의 글루텐 및 비타민D 섭취와 자녀의 1형 당뇨 발병 확률 사이에는 연관성이 없었다.

람푸시 연구원은 “이번 연구에서는 유아기 및 아동기의 식단이 제1형 당뇨병 위험에 영향을 미칠 수 있다는 사실을 확인했고, 가장 중요한 발견은 모유 수유의 유익한 효과 그리고 우유와 글루텐 및 과일을 어린이에게 일찍 먹였을 때 해로운 영향을 미칠 수 있다는 점이었다”고 밝혔다.

그는 그러나 “지금까지 나온 대부분 증거는 질적인 면에서 제한적이어서 특정 식이 권장 사항이 만들어지기 전에 더 많은 고품질의 연구가 필요하다”고 강조했다.

- 김병희 기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2021-09-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터