우리가 무언가를 읽거나 쓰거나 생각하는 등의 행위를 할 때는 고도로 정교한 생물학적 ‘기계’인 뇌가 작동한다.

약 860억 개의 뉴런으로 구성된 인간의 뇌는 시각에서부터 몸의 움직임에 이르기까지 여러 신체 기능을 제어할 뿐 아니라, 무엇을 의식하고 사물을 이해할 수 있는 기능을 제공한다.

그러나 이같이 핵심적인 중요성에도 뇌가 어디서 어떻게 기원했는지는 아직 확실히 밝혀지지 않았다. 다만 최초의 동물 뇌는 수억 년 전에 나타난 것으로 알려져 있다.

오늘날 볼 수 있는 가장 원시적인 동물인 물속에 사는 해면(aquatic sponges)은 뇌가 없다. 그런데 역설적이게도 이 종들을 통해 뇌와 뉴런이 어떻게 처음 진화했는지에 대한 미스터리를 풀기 위한 시도가 이루어졌다.

해면, 시냅스 없으나 시냅스 유전자는 암호화돼

뇌에 있는 개별적인 뉴런들은 시냅스를 통해 통신한다. 뇌세포 사이의 이 같은 연결은 뇌 기능의 핵심에 속하며, 수많은 서로 다른 유전자들에 의해 조절된다.

해면에는 이런 시냅스가 없으나 해면의 게놈은 수많은 시냅스 유전자를 암호화한다는 점에서 연구의 실마리를 찾을 수 있다. 유럽분자생물학연구소(EMBL)가 바로 이런 점에 의문을 갖고 연구에 착수해 최신 연구 결과를 과학저널 ‘사이언스’(Science) 5일 자에 발표했다.

연구를 수행한 EMBL 하이델베르크의 그룹 리더이자 선임 과학자인 데틀레프 아렌트(Detlev Arendt) 박사는 “우리는 이런 시냅스 유전자가 고등한 동물의 신경 기능에 관여한다는 것을 알고 있으며, 해면과 같은 원시종에서 이런 유전자를 발견한다면, 이런 동물에는 뇌가 없는데 이 유전자들의 역할은 무엇인가 하는 의문을 갖게 된다”고 말했다.

그는 ‘너무 단순하게 들릴지 모르나 사실 그 질문에 답하는 것은 지금까지의 우리 기술 능력을 넘어선다”고 덧붙였다.

소화실 세포가 시냅스 활성화

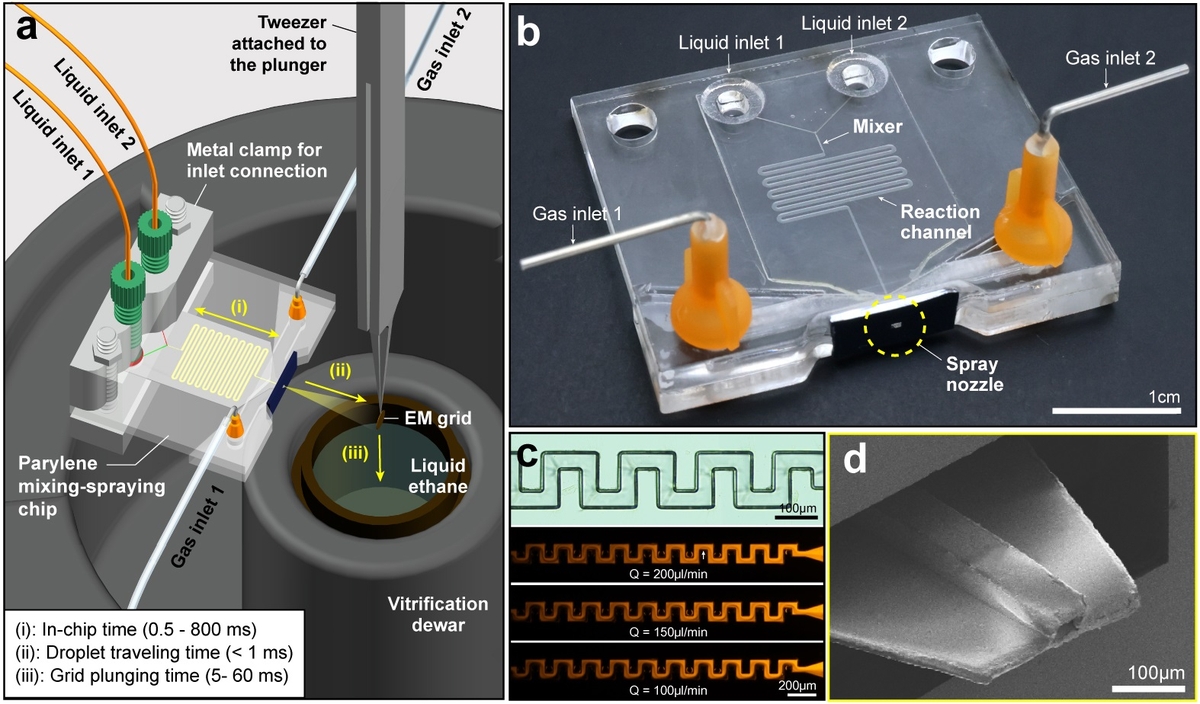

아렌트 박사팀은 이런 해면 시냅스 유전자의 역할을 연구하기 위해 민물 해면(Spongilla lacustris)에 대한 미세유체 및 게놈 기술을 수립했다.

그리고 이 기술을 사용해 미세유체 방울 안에서 여러 해면의 개별 세포들을 포집한 다음, 각 세포의 유전자 활동을 프로파일링했다.

논문 제1저자이자 아렌트 그룹 연구 과학자인 야콥 뭇서(Jacob Musser) 박사는 “연구를 통해 해면 소화실(digestive chambers)의 특정 세포가 시냅스 유전자를 활성화한다는 사실을 확인했다”며, “따라서 시냅스가 없는 원시 동물에서도 시냅스 유전자가 몸체의 특정 부분에서 활성화된다”고 설명했다.

해면은 소화실을 사용해 물에서 먹을 것을 걸러내고 환경 미생물과 상호 작용한다. 아렌트 그룹은 시냅스 유전자를 발현하는 세포가 하는 일을 알아내기 위해 6개 EMBL 팀을 비롯해 유럽과 전 세계 공동 작업자들과 협력했다.

“먹이 관련 세포가 뇌로 진화했을 가능성”

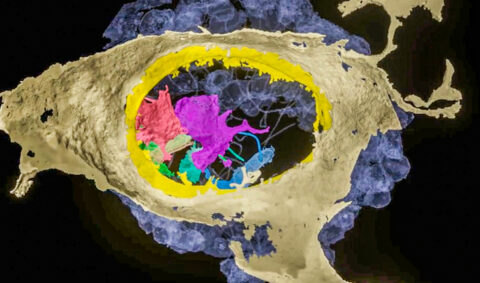

연구팀은 EMBL의 전자현미경 코어 시설(Electron Microscopy Core Facility) 야니크 슈밥(Yannick Schwab) 박사팀 및 EMBL 하이델베르크에서 싱크로트론 빔라인을 운영하는 토마스 슈나이더(Thomas Schneider) 그룹과 협력해 새로운 상호 관련(correlative) 이미징 접근법을 개발했다.

슈밥 박사는 “전자현미경과 싱크로트론 빔라인의 X선 이미징을 결합해 이 세포들의 놀라운 행동을 시각화할 수 있었다”고 밝혔다.

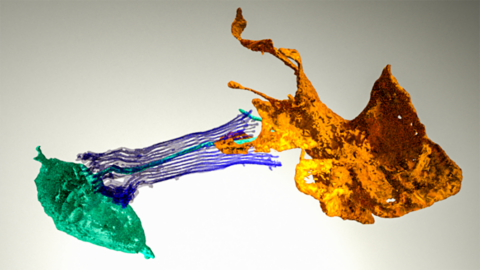

연구팀은 박테리아 침입자를 제거하기 위해 소화실 여기저기를 기어 다니고, 특정 소화 세포의 공급 장치를 감싸는 긴 팔을 내뻗는 세포들의 3차원 스냅 사진을 캡쳐했다.

세포들의 이런 행동은 목표한 세포와 세포 간 통신을 위한 접점을 창출하는데, 이는 우리 뇌의 신경 세포 사이의 시냅스들에서도 발생한다.

뭇서 박사는 “이번 연구 결과는 먹이 섭취를 조절하고 미생물 환경을 제어하는 세포들이 최초의 동물 뇌로 진화할 수 있는 가능한 전구체임을 가리킨다”고 밝혔다.

- 김병희 기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2021-11-15 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터