지난해 1월 3일 인류 최초로 달 뒷면에 착륙한 중국 달 탐사선 창어 4호와 무인탐사 로버 위투(옥토끼) 2호가 그동안 탐사한 달의 지질학적 조사 결과가 최근에 공개됐다. 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스’에 게재된 이 연구결과는 중국과학원과 이탈리아 연구진의 공동 연구로 진행됐다.

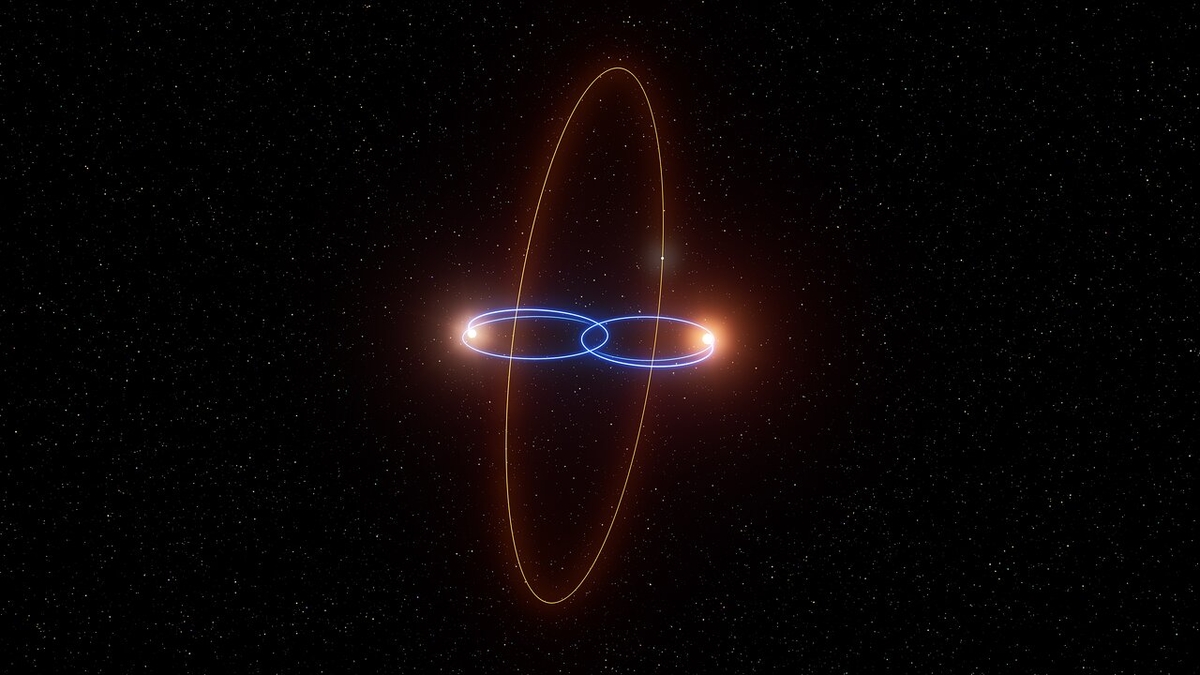

창어 4호는 에이트겐 분지라고 불리는 달의 남극 근처의 흥미로운 지역을 목표로 하고 있다. 39억 년 전에 형성되었으며 약 2500㎞에 걸쳐 있는 그곳은 태양계에서 가장 큰 충격 분화구로서, 지구를 비롯한 다른 행성들이 어떻게 형성되었는지 이해하는 열쇠가 될 것으로 기대되고 있다.

창어 4호의 착륙지는 에이트겐 분지 안에 있는 폭 186㎞의 폰카르만 분화구 평원이다. 근처에는 약 32억 년 전에 형성된 것으로 추정되는 폭 72㎞의 핀센 분화구를 비롯해 몇몇 다른 분화구들이 있다.

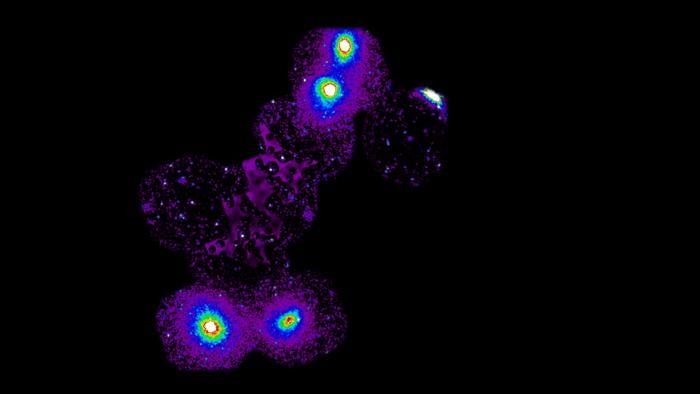

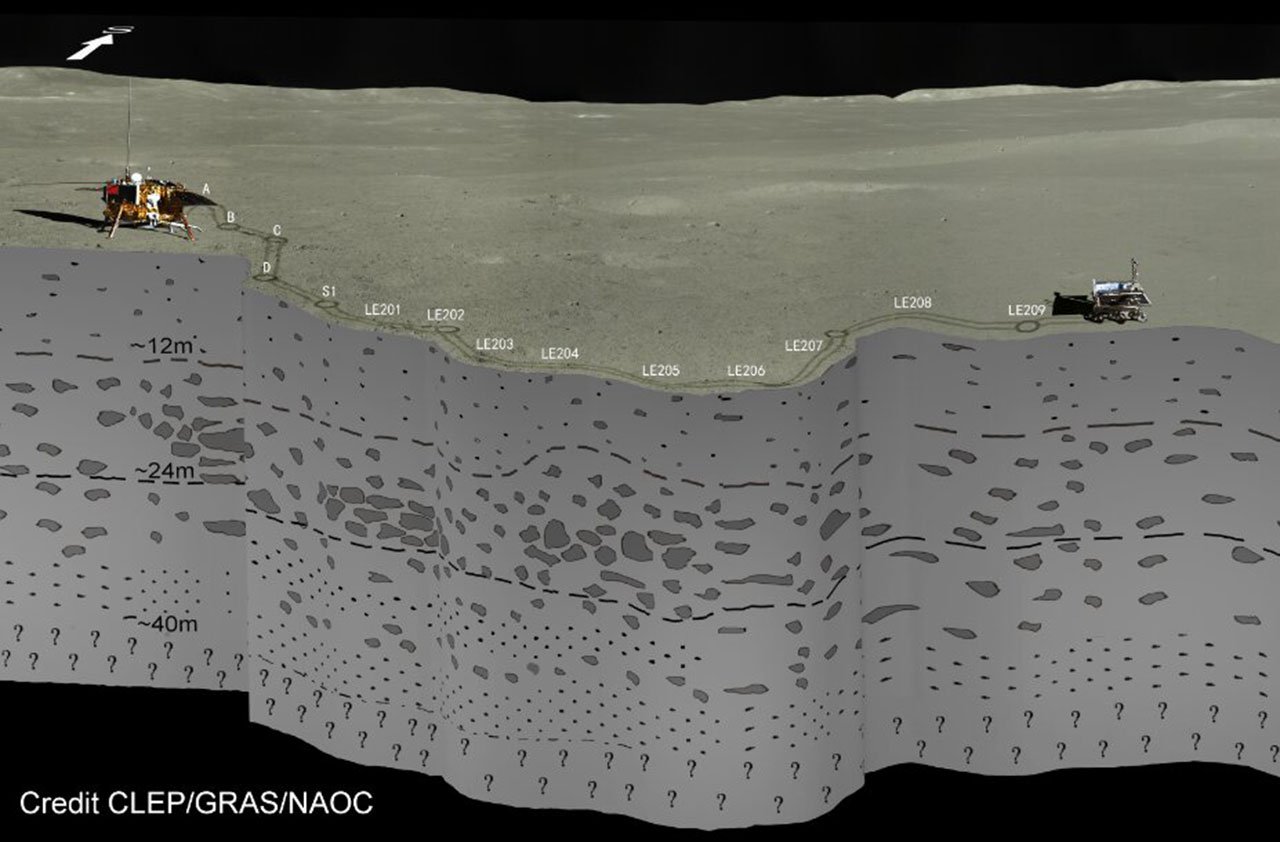

창어 4호는 착륙 직후 달 지표투과레이더(LPR)를 이용해 그곳의 지하를 조사하기 위해 위투 2호를 배치했다. 위투 2호의 LPR은 500㎒의 고주파 채널로 전파 신호를 달 표면 깊숙이 보내 지하 40m까지 도달했다. 이 데이터를 통해 연구자들은 지표면 아래층의 대략적인 이미지를 그려낼 수 있었다.

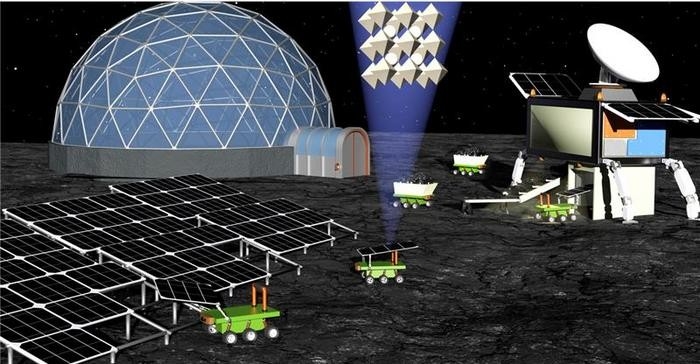

달의 지표 아래를 지도화하면 천체 충돌과 매립된 분화구 등에 의해 이루어진 태양계 역사의 숨겨진 면모를 알 수 있게 된다. 또한 달의 지표 아래는 식수 및 로켓 연료를 생산할 수 있는 얼음 저장고에서부터 인류 정착지로 적합한 용암 동굴에 이르기까지 향후 달의 개발에 유용한 요소들이 감춰져 있다.

지하 12m까지는 먼지층

LPR로 달의 지표 아래를 측정한 결과, 지하 12m까지는 달의 먼지인 것으로 드러났다. ‘레골리스(regolith)’라고도 불리는 달 먼지는 수십억 년 전 소행성이 달의 표면에 충격을 가한 후 가라앉은 분쇄된 암석의 알맹이 같은 물질이다.

레골리스에 관한 연구는 달 탐사에 있어 매우 중요하다. 우주선이 달 표면에 착륙할 때 각종 기기에 고장을 일으키는 원인이 되기 때문이다. 여성 우주인으로서 세계 최장 우주체류 기록을 지닌 페기 휘트슨은 “인류가 달에 영구적인 거주지를 건설하려면 달 먼지를 어떻게 다루어야 할지부터 알아내야 한다”고 밝혔다.

레골리스 층 아래인 지하 12~24m의 층에는 지름 0.2~1m 크기의 작고 큰 암석들이 뒤섞여 있었다. 암석들의 충격으로 날아와 정착한 암석들이다. 그보다 더 밑인 지하 24~40m는 암석이 적은 대신 미세한 알갱이와 거친 돌들이 섞여 있는 층인 것으로 밝혀졌다.

연구진은 화산 활동과 소행성 충돌의 영향으로 땅속 물질이 분출돼 솟아오르면서 이처럼 3개의 층을 형성한 것으로 분석했다.

이번 연구에 참여하지 않았지만 달 전문 과학자인 미 항공우주국(NASA) 고다드 우주비행센터의 다니엘 모리아티는 이에 대해 “달 표면에서 일어나는 두 가지 실제적인 큰 규모의 지질 활동은 충격 분화구와 화산 활동뿐인데, 이 두 가지 증거를 모두 보여준 탐사 결과”라고 주장했다.

전파망원경으로 변신한 췌차오호

2013년 달의 앞면에 착륙한 창어 3호도 달 지표 아래를 측정했다. 하지만 창어 3호가 관측한 달 앞면과 이번에 창어 4호가 관측한 달 뒷면의 지표 아래 암석과 토양의 구성은 완전히 다른 것으로 나타났다.

이번 논문의 저자인 리춘라이 중국과학원 국가천문대 부국장은 “창어 4호의 레이더 침투가 창어 3호보다 훨씬 더 크고 투명하며, 이러한 관측은 두 착륙지에 대해 전혀 다른 지질학적 구성을 보여준다”고 밝혔다.

무인탐사 로버 위투 2호는 앞으로도 계속 폰카르만 분화구의 표면을 가로지르며 정기적으로 측정 결과를 보내올 예정이다. 창어 4호 관련 연구진은 그 같은 데이터를 이용해 달의 오래된 충돌 역사에 대해 보다 미묘한 세부 사항을 밝혀내고, 지표면 아래층의 잔해들이 크기가 어떻게 변하는지 볼 수 있기를 희망하고 있다.

창어 4호는 감자와 누에고치 등을 달에서 재배할 수 있는지도 시험할 계획이다. 위투 2호를 이용해 온실을 만든 후 감자가 자랄 수 있는지 시험하고 누에고치 알을 부화시켜 중력이 낮은 달에서 생명체가 어떻게 반응하는지 알아본다는 것이다.

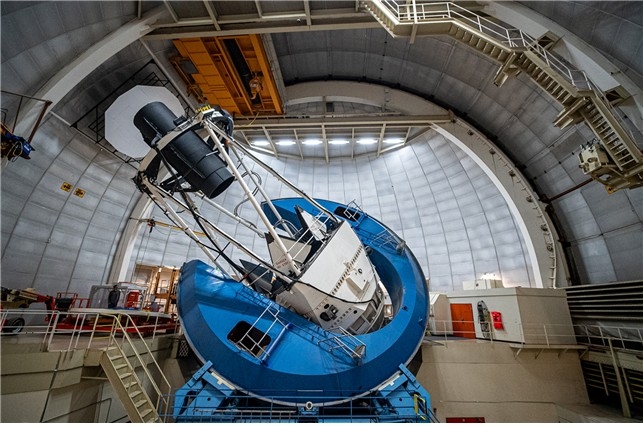

한편, 달의 뒷면에 착륙한 창어 4호와 지구 관제소 간의 통신 중계 위성 역할을 해온 췌차오호는 안테나를 펼친 후 전파망원경으로 변신했다. 빅뱅 직후 발생한 우주 초기의 미약한 빛을 탐색하기 위해서다. 연구진은 전파망원경이 된 췌차오호가 달 너머에서 전파 간섭을 받지 않고 저주파 신호를 포착할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2020-03-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터