세포의 물질대사를 이해하면 혈관질환과 암을 포함한 다양한 질병을 치료하는 데 도움이 될 수 있다. 생물체 내에서 일어나는 물질의 분해나 합성 같은 모든 화학적 변화를 뜻하는 물질대사는 세포가 에너지를 사용하는 방법이기도 하다.

여태껏 많은 기술이 수만 개의 세포에서 물질대사 과정을 측정했다. 하지만 단일세포 수준에서는 측정할 수 없었다.

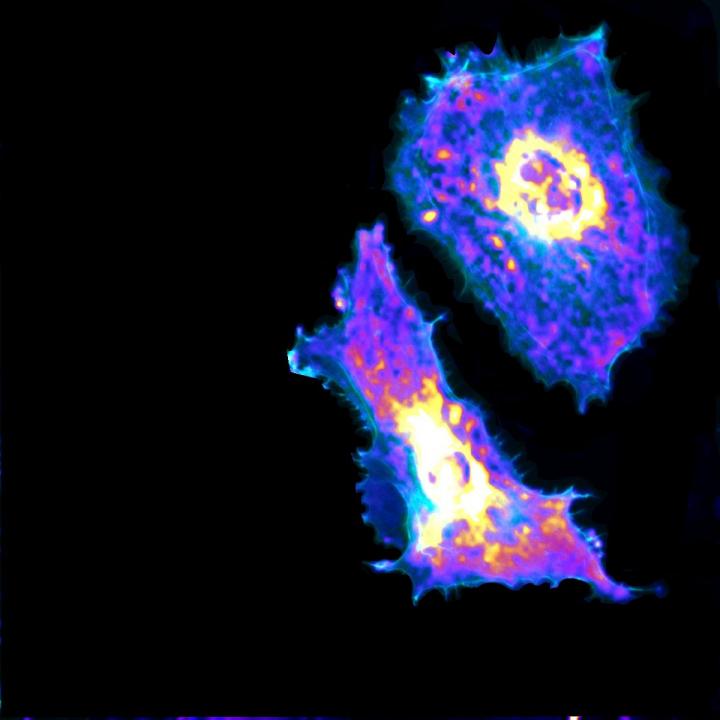

그런데 미국 시카고대학 연구진은 처음으로 세포 및 세포 이하 수준에서 대사 과정을 측정할 수 있는 이미징 및 머신러닝 복합 기술을 개발했다. 연구진은 인공지능과 함께 유전적으로 암호화된 바이오센서를 사용해 혈관을 이루는 단일 내피세포의 해당(解糖, glycolysis)을 측정하는데 성공했다고 밝혔다. 해당이란 포도당을 에너지로 바꾸는 과정이다.

그 결과 연구진은 내피세포들이 움직이고 수축할 때 더 많은 포도당을 사용하며, 이전에 알려지지 않았던 수용체를 통해 포도당을 흡수한다는 사실을 발견했다. 이러한 과정을 이해하면 코로나19를 포함해 암과 혈관질환에 대한 더 나은 치료로 이어질 수 있다.

이 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 물질대사(Nature Metabolism)’ 최신호에 발표됐다.

세포 및 세포 이하 수준에서 해당 반응 분석

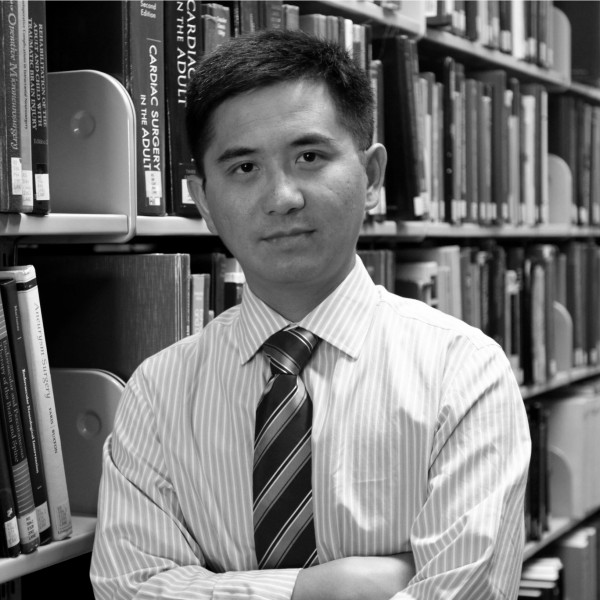

이번 연구의 저자 중 한 명인 준 황(Jun Huang) 교수는 “세포 대사를 이해하는 것은 중요하다”라며 “단일세포의 물질대사를 측정함으로써 광범위한 질병을 치료할 수 있는 새로운 방법을 찾게 됐다”라고 말했다.

연구진은 세포 대사를 세포 이하 수준에서 다양한 시간적·공간적 규모로 시각화한 것은 이번이 처음이라고 밝혔다.

일반적으로 내피세포는 혈관 내부에 단단한 층을 제공하지만, 면역체계의 도움이 필요할 때는 수축하여 층 내에 틈새를 남긴다. 이 같은 비정상적인 수축은 혈관이 새는 원인이 되어 심장마비나 뇌졸중을 일으킬 수 있다.

또한 폐 주변의 혈관이 수축하면 급성 호흡곤란 증후군을 유발하기도 하는데, 이는 중증 코로나19 환자들에게서 자주 발생한다.

이러한 수축을 촉진하는 세포의 물질대사 방식을 더 잘 이해하기 위해 연구진은 형광공명에너지전이(FRET) 센서를 이용해 세포 내부의 젖산 양을 측정했다. 젖산은 해당 과정의 부산물이다.

이 과정에서 연구진은 머신러닝 알고리즘과 FRET 센서를 결합해 세포 이미지, 데이터 분석, 세포 및 세포 이하 수준에서의 해당 반응을 자세히 분석할 수 있는 기술을 개발한 것이다. 이에 따라 연구진은 해당 과정이 증가하는 세포의 특정 영역과 같은 세포 내의 세부 사항을 보고 이해할 수 있게 되었다.

연구진은 세포가 수축하고 움직일 때 사용된 포도당의 양을 측정할 수 있었고, GLUT3라고 불리는 수용체에 의해 매개되는 포도당 수송 메커니즘을 발견했다.

중증 코로나19 치료제 테스트 중

세포 수준에서 해당 과정이 어떻게 작용하는지 이해하면 이 과정을 억제하는 치료법으로 이어질 수 있다. 예를 들면 죽상 동맥경화증 환자의 혈관이 새거나 면역체계가 코로나19에 과잉 반응하는 환자에게 도움이 될 수 있다는 것이다.

연구진은 수축을 억제할 수 있는 방법을 찾게 되면 코로나19 환자의 급성 호흡곤란 증후군을 줄일 수 있을 것이라고 주장했다.

이번 연구는 암 치료에 있어서도 중요한 의미를 지닌다. 해당 과정에 의해 유도되는 내피의 이동 및 증식은 종양의 생존과 성장에 필요한 혈관 성장의 주요 과정이기 때문이다. 이것이 어떻게 작동하는지 이해하면 종양을 파괴하거나 성장을 억제할 수 있다.

또한 종양과 싸우기 위해 신체의 면역체계를 동원하는 CAR-T 세포 치료에도 유용할 수 있다. 이 치료법은 일부 환자의 생명을 구했지만, 많은 환자는 이에 반응하지 않는다.

내피세포는 T세포가 종양에 침투할 수 있도록 하며, 세포 대사는 T세포 기능에 중요한 역할을 하므로 연구진은 세포 대사를 조절하게 되면 더 나은 면역치료 시스템을 만들 수 있을 것이라고 주장했다.

현재 연구진은 시카고에 있는 미국 국립핵물리학연구소인 아르곤국립연구소에서 코로나19의 급성 호흡곤란 증후군을 치료할 수 있는 억제제를 테스트하고 있는 것으로 알려졌다.

준 황 교수는 “궁극적으로 물질대사를 통해 세포를 재프로그래밍할 수 있는지가 중요하다”며 “물질대사의 작용을 이해하는 것은 엄청난 잠재력이 있으며 이번 연구는 시작에 불과하다”라고 밝혔다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-06-21 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터