2015년 7월 14일 한국시간 20시 49분, 뉴허라이즌스(New Horizons)가 발사된 후 9년 6개월 만에 명왕성(왜행성 134340)에 가장 가깝게 도달했다. 또한 가장 가까운 근접점을 통과하기 불과 10여 시간 전에 명왕성의 사진을 찍었는데, 이 사진에 공교롭게도 하트 모양의 무늬가 포함되어 있었기에 수많은 지구인들에게 감동을 선사해 주었다.

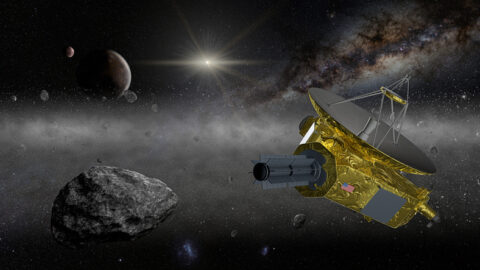

뉴허라이즌스는 명왕성과 명왕성을 돌고 있는 위성들 그리고 태양계의 먼지원반(Debris disks)인 카이퍼 벨트(Kuiper Belt)를 탐사할 목적으로 2006년 NASA가 쏘아 올린 무인 탐사선이다. 발사될 때의 탈출 속도가 초당 16.26 km나 되었고 현재 속도도 초당 14.09 km 정도로 빠르게 궁수자리 방향으로 움직이고 있는데, 과연 지금쯤 어디까지 왔을까? 또한 언제쯤이면 보이저 1호처럼 태양계를 벗어나게 될까?

이미 첫 번째 목표를 달성한 뉴허라이즌스의 두 번째 목표는 카이퍼 벨트 내 해왕성 바깥의 천체인 486958 아로코트(486958 Arrokoth)였다. 이 미행성은 직경 22 km정도의 울티마(Ultima)와 14 km의 툴레(Thule)가 장축을 따라 결합되어 총 35 km 정도의 길이를 이루고 있기에 울티마 툴레 (라틴어와 그리스어의 합성어로 '알려진 세상 너머의 장소'라는 뜻)라고도 불린다.

이 천체가 뉴허라이즌스의 목표로 선정된 이유는 후보에 올랐던 다른 천체들과는 달리 낮은 궤도이심률(Eccentricity)과 궤도경사(Inclination)를 가지고 태양을 공전을 하고 있었기에 접근에 실패할 확률이 상당히 낮았기 때문이다. 명왕성을 통과하고 3년 반정도가 지난 후 마침내 2019년 새해에 뉴허라이즌스는 위 천체를 근접 통과하면서 고해상도의 사진을 지구에 보내왔다. 이 천체가 허블 망원경에 의해서 처음 관측된 것은 2014년으로 얼마 되지 않았는데, 이는 지구에서는 너무 희미하게 보였기 때문이다.

납작한 두 천체가 눈사람 모양으로 결합되어 있는 이 미행성의 많은 수수께끼는 뉴허라이즌스에 의해서 풀렸다. 486958 아로코트의 구성 성분인 울티마와 툴레는 각각 태양계의 형성이 시작될 즈음인 45억 년 전에 형성이 되었다고 간주된다. 두 미행성은 서로의 질량 중심을 기준으로 공전하면서 빠르게 돌기 시작했다. 회전으로 인해서 발생하는 그들의 원심력으로 인해서 점차 모양이 판판해졌으며 서로를 공전하던 중 더 작은 물체들로부터 충돌되면서 그들의 각운동량을 점점 잃어버렸다고 추정된다. 결국 초당 2미터의 아주 느린 속도로 서로 충돌한 후, 붙어 있게 되었다고 여겨지고 있다.

이러한 486958 아로코트의 형성 과정으로 인해서 그동안 베일에 싸여있던 행성의 형성 과정은 아로코트처럼 부드럽게 뭉쳐지면서 행성을 만드는 것으로 여겨지게 되었다. 또한 2019년의 관측 결과로 이 미행성에는 위성과 대기는 없는 것으로 밝혀졌다. 486958 아로코트의 데이터를 현재 지구에 보내고 있는 뉴허라이즌스는 다음 목표를 향해서 열심히 태양계를 떠나고 있다.

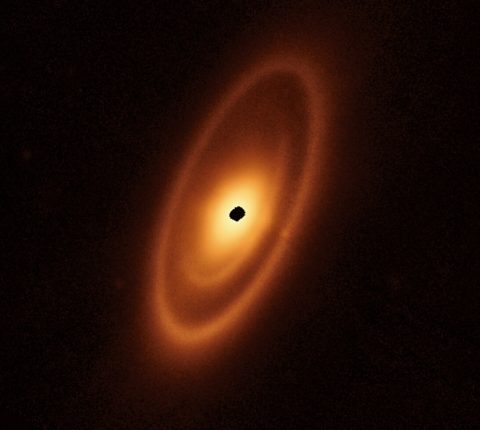

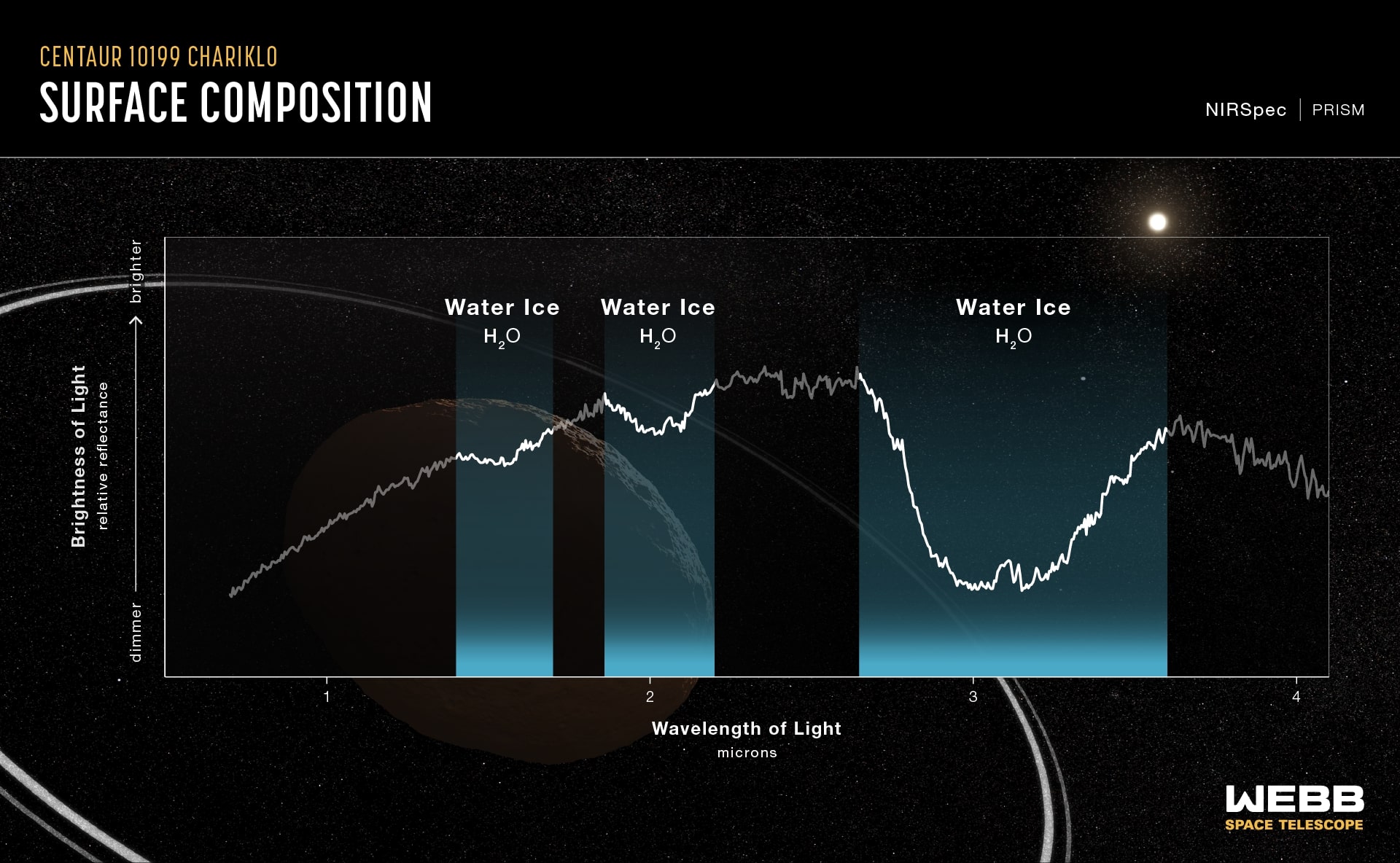

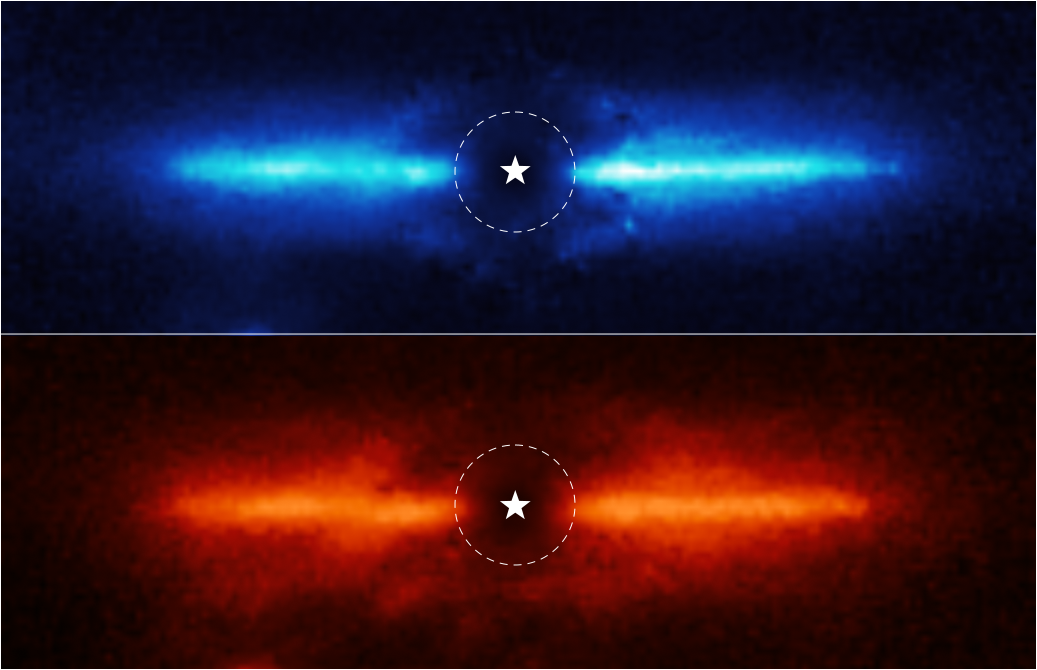

뉴허라이즌스는 현재 카이퍼벨트의 한 가운데에 있다. 2020년 1월 7일 지구에서 47au 정도 떨어진 지점에서 여전히 궁수자리 방향으로 날아가고 있다. 카이퍼 벨트는 단주기 혜성의 기원으로 알려져 있는 태양계의 두 번째 먼지원반이다. 특히, 생명체가 존재할만한 태양계에만 형성이 되는 먼지원반의 특성상 생명체의 기원을 풀어줄 많은 힌트를 제공해줄 것으로 예상이 된다.

뉴허라이즌스는 이후 2021년까지 카이퍼 벨트를 계속 항해하며 추가로 천체들을 탐색하도록 확장 탐사가 계획되어 있다. 주로 또 다른 위성들이나 큰 미행성들을 찾는 역할을 할 것으로 예상된다.

대략 2030년경에는 보이저 1호처럼 태양계를 벗어날 예정이며, 이후로는 태양권 외곽을 탐사할 계획이다. 계산에 따르면 뉴허라이즌스는 대략 2040년경에 100au 정도의 거리에 있을 예정인데, 명왕성 궤도 2배 정도 거리에서 태양계를 감싸고 있는 영역인 태양권덮개(Heliosheath)의 지도를 제작할 수 있을 것으로 기대된다.

어떤 물체보다도 지구를 빠르게 탈출한 뉴허라이즌스이지만 보이저1호와 만날 수는 없을 것으로 보인다. 현재의 뉴허라이즌스 주변에는 거대 행성 중력을 이용해서 운행 속도를 높이는 스윙바이 (Swing-by) 기법을 사용할 만한 행성도 더 이상 존재하지 않고, 처음 발사 때부터 빨리 가기 위한 목적으로 최대한 무게를 줄이느라 연료나 엔진도 실려있지 않기 때문이다. 심지어 보이저1호는 토성과 그의 위성 타이탄을 스윙바이 기법으로 근접 통과해서 추가적인 중력을 얻었으며, 현재 속도도 뉴허라이즌스보다 더 빠르다.

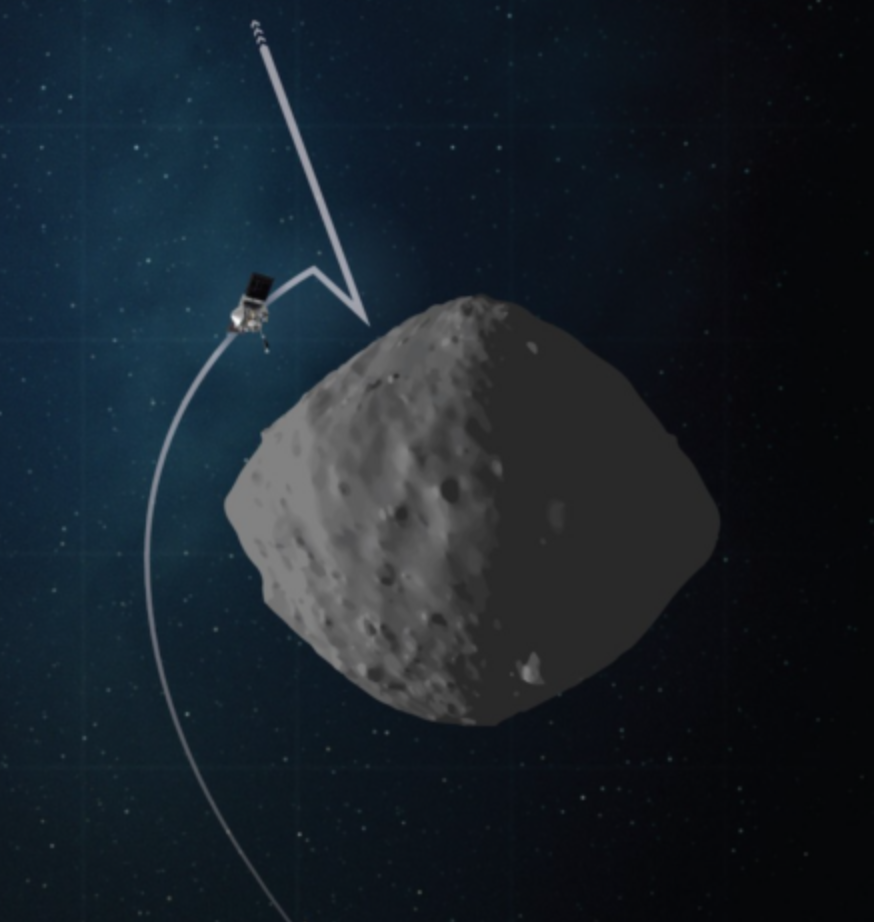

뉴허라이즌스 프로젝트는 주노(Juno, 목성 탐사선)와 오시리스-렉스(OSIRIS-REx, 소행성 탐사선)와 함께 시작한 뉴프런티어 계획 중 첫 번째 프로젝트이다. 2026년엔 토성의 가장 큰 위성인 타이탄에 탐사선을 보내서 대기의 자세한 구성 성분을 파악할 예정인 뉴프런티어의 네 번째 프로젝트(Dragonfly)가 시작될 예정이다. 뒤를 이어서 다섯 번째 프로젝트도 시작할 계획이다.

뉴프런티어 계획은 태양계의 형성과 진화 과정 중 생명의 기원인 유기 화합물의 출처에 대해 더 많은 것을 알기 위해서 출발한 프로젝트인 만큼 학문적으로도 상당히 거대한 잠재력을 가지고 있는 프로젝트이다. 아직까지 대부분이 베일에 싸여있는 우리 태양계인 만큼, 이 프로젝트가 얻는 정보는 언제나 우주의 신비를 알리는 천문학의 새로운 장이 될 것으로 기대된다.

- 김민재 칼럼니스트

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2020-05-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터