과학사에 기록될 역사적인 사건들이 줄을 잇고 있다.

달 착륙 50주년, 주기율표 탄생 150주년, 다빈치 사망 500주년, 상대성이론 검증 100주년, 마젤란 세계 일주 500주년 등이 대표적인 사건들이다.

25일 ‘사이언스 뉴스’는 그중에서도 물리학, 우주과학, 공학, 수학 등 각 분야에서 꼭 기억해야 할 중요한 10대 사건을 선정했다. 기념해야 할 중요한 사건들로 과학은 물론 인류 역사에 큰 영향을 미친 사건들이다.

올해는 달 착륙 50주년을 기념하는 해

1969년 7월 20일 전 세계인이 TV를 지켜보는 가운데 미국의 ‘아폴로 11호’가 달에 착륙해 인류의 첫 발자국을 찍었다.

사상 최초로 달 위에 첫 발걸음을 내디딘 닐 암스트롱(Neil Armstrong) 선장은 이 사건을 “인간에게는 한 걸음에 불과하지만 인류에게는 위대한 도약”이라며, ‘아폴로 11호’의 업적을 높이 평가했다.

당시 ‘아폴로 11호’의 활약은 놀라웠다. 달 표면에 실험 장치를 설치하고 달의 지진을 측정했다. 또한 달의 토양과 태양풍을 분석했으며, 지구에서 달까지의 거리를 정밀 측정하기 위해 지구에서 발사한 레이저를 반사할 거울을 설치했다.

그러나 ‘아폴로 11호’가 있기까지 당시 돈으로 약 250억 달러(현재 한화 가치 약 100조 원)에 달하는 금액이 투입됐다. ‘아폴로 1호’ 발사 시험 중에 발생한 폭발로 인해 3명의 우주인이 목숨을 잃는 사고도 발생했다.

5월 2일은 다빈치 사망 500주년

르네상스 시대 이탈리아를 대표하는 천재적 미술가·과학자·기술자·사상가인 레오나르도 다빈치(Leonardo da Vinci, 1452~1519)가 67세로 사망한 날이 5월 2일이다.

예술가로 유명한 그지만 실제로는 과학자이면서 지질학자, 해부학자, 엔지니어, 수학자를 겸한 다재다능한 인물이었다. 그러나 그의 과학적 저술들이 큰 평가를 받지 못해온 것은 그의 기발한 이론들이 노트북 안에 적혀 있기 때문이다.

그러나 그의 사후 500주년을 기념해 빼곡하게 적힌 노트북이 조명을 받고 있다. 특히 그는 지질학 분야에서 알프스산맥이 이전에는 해양에 있던 섬이었다고 판단하고 지질학 차원에서 산과 계곡에 대한 견해를 피력하고 있다.

공학자로서 그는 기계 합성을 통해 새로운 기계적 특성들을 결합할 수 있다고 적고 있다. 그러나 영속적인 움직임에는 도달할 수 없다고 주장하고 있다.

그는 갈릴레오 등의 과학자들보다 약 100년 먼저 근대 물리학의 주춧돌을 놓은 인물로 평가받고 있다. 또한 충분한 자금을 지원받았다면 라이트 형제보다 훨씬 먼저 비행기를 발명했을 것이다.

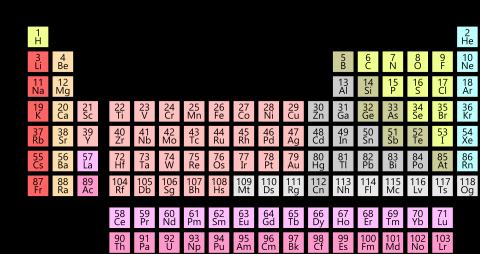

150년 전 3월 6일에 주기율표 탄생

화학을 공부하다 보면 누구나 원소의 주기율표를 접하게 된다.

주기율표란 주기율에 따라서 원소를 배열한 표를 말한다. 제1족부터 제18족까지로 이루어진 장주기형 주기율표가 널리 사용되고 있다.

원자량에 따라 원소의 성질이 달라진다는 사실, 즉 주기성에 대해 처음 주목한 사람은 프랑스 지질학자 샹쿠르투아(Alexander-Émile Béguyer de Chancourtois, 1820~1886)다. 그가 1963년 비슷한 성질을 갖는 원소들이 수직선 상에 정렬된다는 내용의 논문을 발표했다.

1864년에는 독일 화학자 마이어(Julius Lothar Meyer, 1830~1895)가 49가지 원소들을 원자가(valence)에 따라 배열한 표를 만들었다.

그러나 주기율표를 완성한 사람은 러시아 화학자인 멘델레예프(Dmitri Mendeleev, 1834~1907)다. 그는 1869년 원소의 성질에 따라 여러 원소들의 원자량을 수정해나갔다. 그리고 같은 해 3월 6일 그 내용을 ‘원소의 구성 체계에 대한 제안’ 제목으로 발표했다.

당시 주기율표에는 현재까지 알려진 원소는 모두 117개보다 63개가 적은 54개였다. 그러나 이 표를 통해 당시에 알려지지 않은 여러 원소들에 대해 그 성질을 정확하게 예언했다. 오는 3월 6일은 이 주기율표가 탄생한지 150주년이 되는 날이다.

400년 전 케플러 ‘세계의 조화’ 발간

독일의 천문학자 요하네스 케플러(Johannes Kepler, 1571~1630)는 행성들의 합을 연구하던 1604년 뱀주인자리에서 초신성(超新星, 케플러신성)을 발견했다.

그리고 행성 운동에 관한 제1법칙인 ‘타원궤도의 법칙’과 제2법칙인 ‘면적속도 일정의 법칙’을 발표했다. 이를 통해 이전에 발표된 코페르니쿠스의 지동설을 확실하게 증명할 수 있었다.

그리고 400년 전인 1619년 ‘우주의 조화(De Harmonices Mundi)’란 저서를 통해 행성의 공전주기와 공전궤도 반지름과의 관계를 설명한 행성 운동 제3법칙을 발표한다. 행성의 공전주기 P의 제곱이 타원 궤도의 긴반지름 a의 세제곱에 비례한다는 법칙이다.

이 법칙에 따르면 태양에서 멀리 떨어진 행성일수록 공전주기가 길어지게 된다. 또한 인공위성에도 적용돼 지구로부터의 거리에 따라 인공위성 주기를 결정하게 된다.

케플러는 고대 피타고라스가 주장한 ‘천체의 음악(harmony of the spheres)’ 이론을 믿고 있었다. 천체의 운행에 의해 생기는, 그러나 인간에게 안 들리는 미묘한 음악을 말한다. 그는 이 이론은 근대 천문학에 접목시켰다.

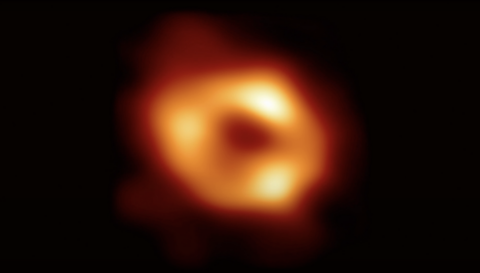

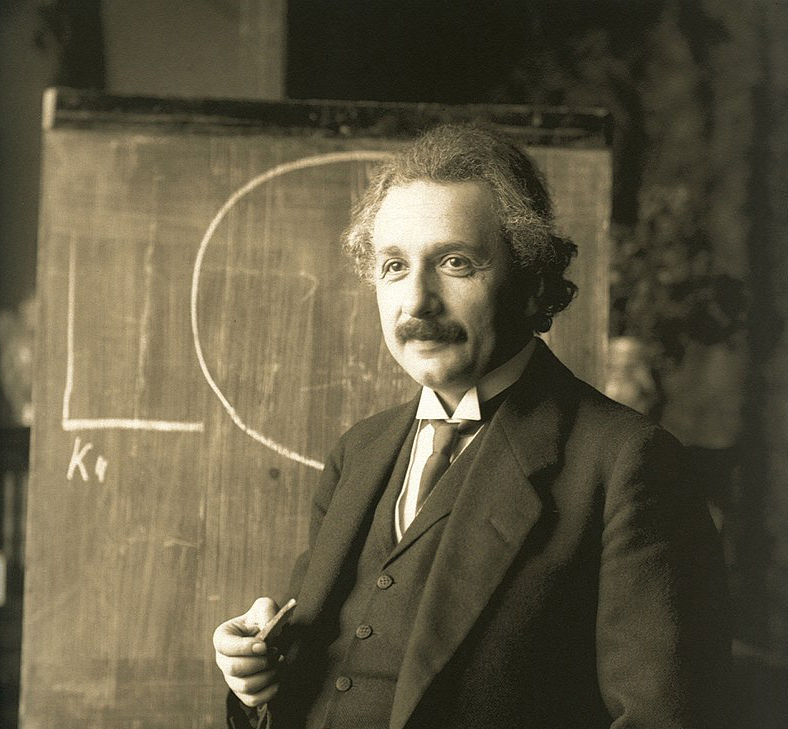

100년 전 관측 통해 상대성이론 검증

1915년 아인슈타인이 완성한 일반상대성이론의 골자는 태양 근처를 지나는 빛이 태양 중력으로 인해 휘어진 시공간 안에서 굽어진다는 것이다.

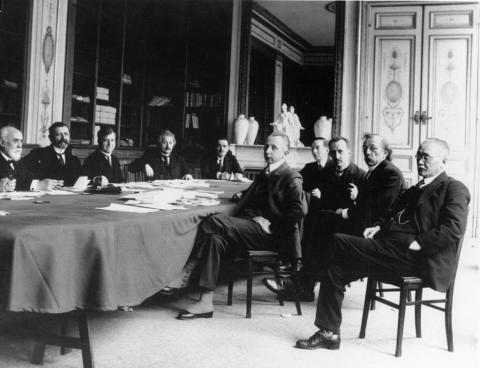

그리고 4년이 지난 1919년 5월 29일 영국의 천문학자들은 남미에 있는 관측소에서 일식 사진을 촬영했다. 노르드스트룀의 이론과 일반상대성이론 중 어느 이론이 수성 궤도의 변화를 더 잘 예측하는지 검증하기 위해서였다.

그리고 이 결과를 검증한 결과 아인슈타인 이론이 맞는 것으로 확인됐다. 11월 6일 영국왕립학회와 영국왕립천문학회 합동회의에서 검증 결과가 발표됐으며, 다음날 런던의 ‘타임스’ 지 1면에 관련 기사가 크게 실렸다.

페레그리누스, 750년 전에 자석 속성 밝혀

고대인들은 자력을 철이 함유된 돌인 자철석(lodestones)의 속성인 것으로 여기고 있었다.

그러나 인류는 1269년 프랑스 천문학자 페레그리누스(Petrus Peregrinus de Maricourt)가 집필한 ‘자석에 대한 편지(Epistola de magnete)’란 저서를 남기기 전까지 자력의 원리를 이해하지 못하고 있었다.

페레그리누스의 탄생과 죽음에 대한 기록이 남아 있지 않지만 그거 수학과 기술에 탁월한 재능을 지니고 있었음은 틀림없는 사실이다.

1269년 발표된 자력과 관련된 그의 첫 번째 논문에서는 자극(magnetic poles)의 개념에 대해 설명하고 있다. 그는 만일 자철석을 깨뜨린다면 그 조각들 하나하나가 자극을 갖게 된다고 쓰고 있다.

토마스 영의 ‘측정오차’ 논문 발간 200주년

의사이면서 언어학자, 고고학자였던 영국의 물리학자 토마스 영(Thomas Young, 1773~1829)은 ‘에너지’라는 단어에 과학적 의미를 부여하고, 빛의 간섭 원리를 통해 빛의 파동설을 확실하게 증명한 인물이다.

또한 응력(應力)과 비뚤어짐의 비율은 일정하다고 해 탄성률(彈性率)의 하나인 영률(Young 率)을 도입했다.

올해 그의 논문 발간 200주년을 기념하는 행사에서는 1819년 1월 발표한 모호한 내용의 논문을 집중 조명할 계획이다. 그는 논문에서 과학 측정에 있어 오류 가능성에 대해 논하고 있다. 다수의 측정 결과로부터 오차의 크기가 줄어든다는 내용이다.

영은 오차 가능성을 측정하기 위해 수식을 적용할 수 있다 쓰고 있다. 그러나 어떤 경우에는 이 방식이 잘못 사용될 수 있다며, 모든 오차에 적용하는 것을 금해줄 것을 당부하고 있다.

‘사이언스 뉴스’는 이 밖에 기억해야 할 사건으로 꽃과 과실 등 수정 기관에 의거한 분류체계를 창안해 J.레이, C.린네 등에게 큰 영향을 미친 이탈리아의 식물학자 체 살피노(Andrea Cesalpino) 탄생 500주년, 마젤란(Ferdinand Magellan)의 세계 일주 500주년, 독일의 자연과학자‧지리학자인 알렉산더 폰 훔볼트(Alexander von Humboldt)의 탄생 250주년을 꼽았다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2019-02-25 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터