지구 온난화에 따라 북쪽의 그린란드와 남극의 빙상 및 빙붕이 지난 10여 년 동안 어떻게 변화했는지에 대한 상세한 관측 결과가 나왔다.

미국 워싱턴대(UW)대가 이끄는 협동연구팀은 미국 항공우주국(NASA)이 우주에 띄운 가장 진보된 지구 관측 레이저 장비를 사용해 지난 16년 동안 그린란드와 남극 빙상이 바뀐 모습을 정확하게 측정했다.

연구팀은 과학저널 ‘사이언스’(Science) 4월 30일 자에 발표한 새 연구에서 그린란드의 빙상 수축과 함께 남극의 얼음 손실로 인해 2003년 이래 지구의 해수면이 1.5cm나 상승했다고 발표했다.

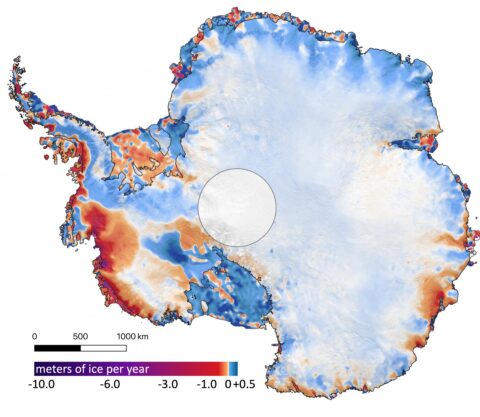

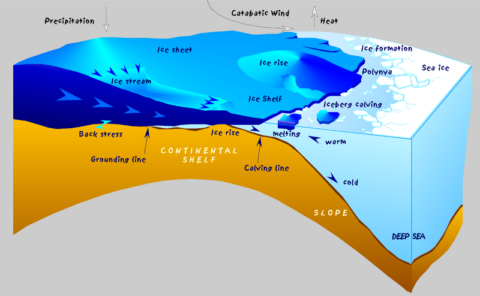

남극의 해수면 상승은 부유하는 빙붕이 따뜻해지는 바다에서 녹아내림으로써 진행되고 있다. 빙붕은 육지의 얼음이 바다로 흘러가는 것을 막아주기 때문에 빙붕의 유실은 해수면 상승의 가속화로 이어지게 된다.

레이저 장비로 빙상 변화 세밀하고 정확하게 측정

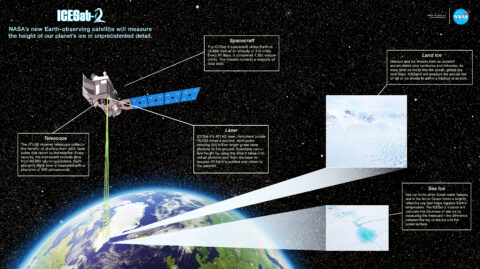

이번 연구 결과는 2018년 가을에 발사된, 지구의 얼음과 구름 및 육지 고도 측정 위성인 ICESat-2호의 측정 자료를 분석한 것이다. ICESat-2호는 궤도 진입 후 결빙 지역을 포함해 지구의 고도를 상세하게 측정해 왔다.

연구팀은 ICESat-2호의 초기 기종인 ICESat이 2003년부터 2009년까지 측정한 자료와 ICESat-2호가 측정한 새 자료를 비교해 빙상 변화의 복잡성에 대한 종합적인 그림을 그리고, 그린란드와 남극의 미래 모습을 예측했다.

논문 제1저자이자 워싱턴대 빙하학자인 벤자민 스미스(Benjamin Smith) 박사는 “한 달 혹은 일 년 정도 빙하나 빙상을 관찰한다면 기후가 그에 대해 어떤 영향을 미치는지를 잘 알지 못할 수 있다”며, “그러나 ICESat과 ICESat-2호가 16년이란 시간 간격을 두고 관측한 자료를 비교한 결과, 얼음에서 관찰된 변화들이 기후 장기 변화와 관련이 있다는 사실을 확신할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

얼음 손실이나 증가에 관한 이전 연구들은 종종 여러 위성과 항공기 조사에서 나온 자료들을 분석해 활용했다. 이에 비해 새로운 연구는 단일 유형의 측정, 즉 얼음 표면으로부터 레이저 펄스가 반사되는 높이를 측정해 최근까지의 빙상 변화에 대한 가장 세밀하고 정확한 그림을 제공한다.

그린란드와 남극 빙상 연평균 118~200 기가 톤 상실

연구팀은 ICESat 측정치 트랙에 2019년부터의 ICESat-2호의 더 조밀한 트랙을 덮어 씌워 비교했다. 두 개의 데이터 세트가 교차하는 수천만 개 부위에서 컴퓨터 프로그램으로 데이터를 돌려 눈의 밀도와 다른 요소들을 처리한 다음 얼음의 손실 혹은 확장량을 계산했다.

논문 공저자이자 NASA 제트추진연구소 빙하학자인 알렉스 가드너(Alex Gardner) 박사는 “이번의 새로운 분석은 기후 변화에 대한 빙상의 반응을 전례 없이 상세하게 보여줌으로써 빙상들이 왜 그리고 어떻게 그처럼 반응하는지에 대한 단서를 보여준다”고 설명했다.

이번 연구에 따르면 그린란드 빙상은 연평균 200기가 톤의 얼음을 상실했고, 남극대륙 빙상은 연평균 118기가 톤의 얼음을 잃었다. 얼음 1기가 톤은 올림픽 규격 수영장 40만 개를 채울 수 있는 막대한 양이다.

스미스 박사팀은 빙상이 용해된 물과 빙하 분리(calving)로 인한 해수면 상승분 가운데 약 3분의 2는 그린란드, 나머지 3분의 1은 남극대륙에서 유래한 것이라는 사실을 발견했다.

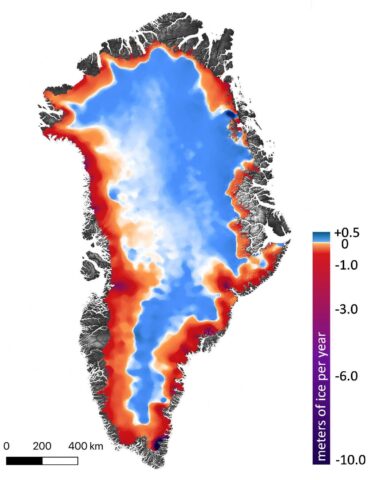

그린란드 빙하 높이 해마다 4~6m씩 낮아져

논문 공저자인 NASA 고다드 우주비행센터의 톰 뉴먼(Tom Neumann) 박사는 “육지의 얼음을 관찰한 이번 첫 연구 결과는 다른 그룹들의 연구 결과와 부합하지만, 동시에 각 개별 빙하와 빙붕의 변화에 대한 세부사항을 관찰할 수 있게 해준다”고 설명했다.

스미스 박사의 조사에 따르면 그란란드에서는 상당량의 해안 빙하가 얇아진 것으로 나타났다. 한 예로 캉겔로수아크(Kangerlussuaq)와 야콥샤븐(Jakobshavn) 빙하는 해마다 4~6m씩 높이가 낮아졌다.

더 따뜻해진 여름 기온은 빙하와 빙상 표면의 얼음을 녹이고, 어떤 곳에서는 온난해진 바닷물이 빙붕 말단부의 얼음을 침식시킨다.

스미스 박사는 ICESat-2호의 밀도 높은 측정치 트랙을 보면 남극 대륙 안쪽의 일부에서는 강설량 증가에 따라 빙상이 차츰 두꺼워지고 있는 것으로 나타난다고 말했다.

그러나 남극 대륙의 가장자리 특히 서남극과 남극 반도에서 얼음의 손실은 내부에서의 증가보다 훨씬 크며, 이는 바다의 영향에 따른 것으로 보고 있다.

스미스 박사는 “서남극에서 많은 빙하가 매우 빠르게 얇아지고 있다”고 밝혔다. 그는 “빙하의 하류 끝에는 물 위에 떠 있는 빙붕이 있으며, 따뜻해진 바닷물이 얼음을 침식함에 따라 빙붕이 얇아지고 더 많은 얼음이 바다로 흘러간다”고 설명했다.

일부 남극 빙붕은 연평균 5m씩 얇아져

논문 공저자이자 캘리포니아대 스크립스 해양연구소 빙하학자인 헬렌 아만다 프리커(Helen Amanda Fricker) 박사는 조수에 따라 상승 및 하강하는 빙붕은 높이를 측정하기가 어려울 수 있다고 말했다.

일부 빙붕은 갈라진 크레바스와 등성이가 있는 거친 표면을 지니고 있다. 그러나 ICESat-2호 관측 장비가 정밀하고 고해상도여서 연구팀은 결과 왜곡을 걱정할 필요 없이 전반적인 변화를 측정할 수 있다는 것이다.

연구팀이 남극 대륙 주위에 떠 있는 빙붕과 대륙 빙하의 손실을 동시에 측정한 것은 이번이 처음이다.

빙붕으로부터 녹아내린 얼음은 마치 물컵에 담긴 얼음조각이 물을 흘러넘치지 않게 하는 것처럼, 이미 물 위에 떠 있기 때문에 해수면을 높이지 않는다. 또 빙붕은 그 뒤에 있는 빙하와 빙상이 바다로 흘러가지 않도록 막아주는 역할을 한다.

프리커 박사는 “빙붕은 예전에 성당 건물이 무너지지 않도록 지탱해 주는 건축용 지지대와 같다”고 말하고, “빙붕은 빙상을 지탱해 주는데, 만약 빙붕이 없어지거나 얇아지면 버티는 힘이 줄어들어 육지의 얼음이 빠르게 바다로 흘러나갈 수 있다”고 말했다.

연구팀은 남극 대륙에서 가장 빠르게 움직이는 많은 빙하가 있는 서남극에서 빙붕이 대량으로 사라지고 있다는 사실을 발견했다.

빙붕이 얇아지는 패턴에 따르면 쓰웨이츠(Thwaites) 빙붕과 크로손(Crosson) 빙붕이 각각 연평균 5m와 3m씩 가장 빠르게 얇아지는 것으로 밝혀졌다.

이번 연구 결과는 기후 온난화에 따라 그린란드와 남극의 빙붕이 얇아지고, 이는 육지 빙하와 빙상의 얼음이 바다로 흘러 들어가게 함으로써 해수면 상승을 가속화시킨다는 사실을 다시 한번 확인해 준다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-05-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터