과거의 R&D가 지식창출이 주요 목적이었다면, 이제는 기술사업화의 주체로 주목을 받고 있다. 효율성을 우선시하는 전 세계 경제의 흐름에 따라, 실험실에서 탄생한 기술이 지식창출에만 그치는 것이 아니라 사회경제적 수익 창출로 이어져야 한다는 인식이 확산되고 있는 것.

이 같은 추세에 따라 국내 공공 R&D 부문에서도 기술성과 확산과 활용성과를 향상시킬 수 있는 기술사업화 관련 정책이 활성화되고 있다.

실제로 정보통신정책연구원(KISDI)의 조사에 따르면 국내 공공 연구기관의 연간 기술사업화 관련 창업 건수는 지난 2001년 37개에서 2007년에는 47개, 그리고 2010년과 2011년에는 각각 132개와 133개로 증가한 것으로 나타났다.

또한 기관 당 평균 기술사업화 창업 건수 또한 2007년의 0.4건을 시작으로 2010년에는 0.65건, 그리고 2011년에 0.7건까지 모두 증가세를 보인 것으로 파악됐다. 하지만 미국과 캐나다 등 주요 선진국들의 창업 실적에 비해서는 여전히 저조한 실정이다.

기술사업화 법인의 형태는 크게 3가지

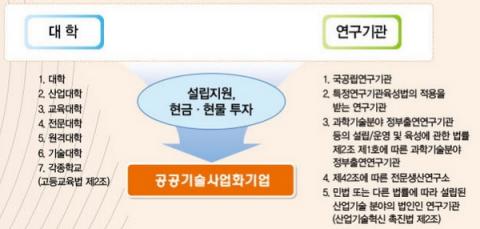

기술사업화를 위해서는 일단 이를 추진할 법인이 설립되어야 한다. 기술사업화 법인의 형태는 크게 3가지로 ‘기술출자기업’과 ‘공공기술사업화기업’, 그리고 ‘기술지주회사’가 대표적이다.

기술출자기업은 일반적으로 대학이나 연구기관 등이 보유한 기술을 직접 사업화하기 위해 보유하고 있는 기술을 출자하여 설립하는 기업을 가리킨다.

또한 공공기술사업화기업은 기술출자기업이 확대된 개념으로서, 공공 연구기관에 귀속된 기술을 이용하여 제품을 개발한 후 이를 제조, 판매하는 기업이다.

반면에 기술지주회사는 기술출자기업이나 공공기술사업화기업 같은 보유기술을 기반으로 설립된 법인에 현금 출자하여 이를 자회사(子會社)로 두는 기업을 말한다.

대표적인 국내 기술지주회사로는 ‘한국과학기술지주회사’와 ‘미래과학기술지주회사’, 그리고 ‘에트리홀딩스(Etri Holdings)’ 등이 꼽힌다.

한국과학기술지주회사는 미래창조과학부 산하 17개 출연연구소가 모여 연구성과 사업화 촉진을 통한 창조경제 실현을 위해 지난 2013년에 설립됐다. 출연연구소들이 보유하고 있는 기술을 사업화함으로써 창업을 활성화하고 신산업을 육성하자는 취지로 운영 중에 있다. 2016년 9월을 기준으로 26개의 공공기술사업화기업을 자회사로 두고 있다.

미래과학기술지주회사는 KAIST와 GIST, 그리고 DGIST 및 UNIST 같은 과학기술특성화대학을 위한 기술지주회사다. 이들 특성화대학들의 우수 기술을 활용하여 세계적인 벤처기업 육성과 신성장 동력을 창출하는 글로벌 기술지주회사로의 성장을 지향하고 있다. 2016년 9월을 기준으로 총 13개의 공공기술사업화기업에 출자하고 있다.

반면에 에트리홀딩스는 앞의 두 기술지주회사와 조금 성격이 다르다. 이 회사는 한국전자통신연구원(ETRI)이 100% 출자해서 설립한 정부 출연 연구기관 최초의 기술사업화 전문 회사다. ETRI가 보유하고 있는 기술의 사업화를 위해 운영되고 있는데, 2016년 9월 기준으로 34개의 자회사를 보유하고 있다.

탄생 배경이 태생적으로 다른 특성을 인정해야

공공성과 윤리성을 기반으로 탄생한 공공기술사업화 기업들은 태생적으로 일반적인 중소·벤처기업들과는 다르다. 그런 점 때문에 이들 기업들이 직면하고 있는 문제점들을 면밀하게 분석할 필요가 있다는 것이 전문가들의 공통된 의견이다.

공공기술사업화의 가장 큰 문제점은 실험실에서 탄생시킨 기술들을 시장가치가 있는 제품으로 전환시키는 것이 어렵다는 점이다.

이 같은 문제에 대해 연세대 기술지주회사의 김동명 팀장은 “실험실에서 탄생한 기술이 시장 진입을 위한 제품과 기술로 거듭나기 위해서는 시장성에 중점을 둔 후속 R&D가 필요하다”고 설명하면서 “추가적으로 요구되는 기술 가공과 적용과정은 실험실에서 탄생됐을 때 보다 몇 단계 더 진화해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “결과적으로 일반적인 사업화와 차별화된 시각에서 실험실 기술이 어떻게 수익을 낼 수 있는지를 파악하는 R&D 설계가 필요하다”고 강조했다.

공공기술사업화의 또 다른 문제로는 새로운 시장 진입과 창출을 위한 역량에 한계를 보인다는 점이다. 이런 문제는 일반적인 창업 기업들과 별반 다를 것이 없기 때문에, 이를 극복하기 위해서는 차별화된 지원 체계와 육성 정책을 통해 해결해야 한다는 것이 김 팀장의 견해다.

그렇다면 공공기술사업화에 특화된 지원 체계와 육성 정책에는 어떤 것들이 있을까? 이에 대해 김 팀장은 “공공기술사업화를 추진했던 선배 창업자의 코칭이나 컨설팅, 그리고 공공기술사업화 기업의 성장 주기별 지원 프로그램 매뉴얼 수립 등을 추진할 필요가 있다”라고 말했다.

이 외에도 김 팀장은 “공공기술사업화 기업들에게도 벤처기업 인증이나 이노비즈 기업 인증과 같은 혜택을 부여할 수 있는 지원시스템을 마련해 줄 필요가 있다”라고 주장하며 “예를 들면 연구자의 윤리와 사회적 공익성을 보유한 기업들에게는 공공기술사업화 기업 인증과 같은 제도를 제정하는 것”이라고 밝혔다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2017-02-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터