통증(pain)에는 양면성이 있다.

몸을 보호하는 데 없어서는 안 될 중요한 감각이지만 사람들에게 고통을 주는 불편한 증상이기도 하다.

그동안 뇌과학자들은 신경세포를 통해 이 통증이 어떻게 관리되고 있는지 그 메커니즘을 추적해왔다. 그리고 미국 듀크 대학 연구진이 쥐의 뇌 안에서 통증을 관장하는 영역을 찾아내는데 성공했다고 19일 ‘사이언스 데일리’가 보도했다.

플라세보효과도 통증제어 기능과 관련

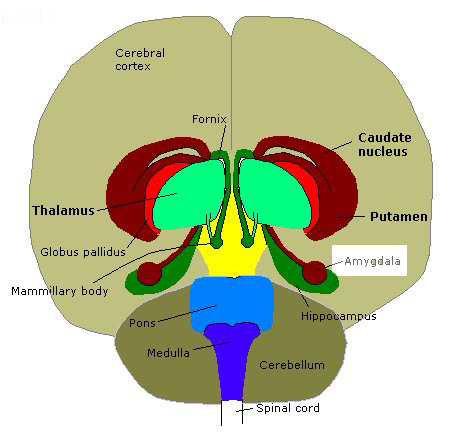

연구 결과에 따르면 통증을 관장하는 영역은 뇌 중심부 하단에 위치한 편도체(amygdala) 안에 위치하고 있었다.

변연계(limbic system)의 여러 구조 중 해마의 끝부분에 속하는 곳으로 동기‧학습‧감정과 관련된 정보를 처리하는 데 중요한 역할을 하는 곳으로 알려져 있다.

듀크 대학 연구팀은 이 편도체 안에서 통증을 관장하는 영역(pain center)을 찾아냈는데 상황에 따라 통증을 전달하는 신경을 연결하기도 하고, 신경을 끊어 통증을 차단하기도 하면서 통증을 조절하고 있는 것으로 나타났다.

그동안 과학자들은 통증 치료를 위해 신경기관 내에서 고통을 제어하고 있는 ‘안티 페인(anti-pain)’ 영역을 찾고 있었다. 그리고 소수의 과학자들은 찾고 있던 그 영역이 부정적인 감정 등을 유발하는 편도체 안에 있다고 추정해왔다.

이런 추정을 하게 된 것은 고통에 대응해 사람을 비롯한 동물 몸 안에서 ‘플라세보(Placebo)’와 같은 특이한 현상이 일어나고 있기 때문이다.

‘위약(僞藥)’, 혹은 ‘가짜 약’으로 번역되는 ‘플라세보’는 실제로 아무 효과가 없는 것인데도 ‘가짜 약’을 먹으면 사람의 마음가짐에 따라 치료 효과가 나타난다는 것을 말한다. 실제로 아무 효과도 없는 포도당 등의 약을 처방받아먹었음에도 병세가 호전되는 사례가 있다.

논문의 주저자인 듀크 대학의 뇌과학자 판 왕(Fan Wang) 교수는 “그동안 일부 과학자들이 플라세보효과에서 보는 것처럼 고통을 제어하는 신경 영역이 존재한다는 사실을 주장하고 있었지만 그 영역을 찾아내지 못하고 있었다.”고 말했다.

그러나 왕 교수는 “이번 연구를 통해 고통이 감지되면 뇌 안에서 그 고통을 어떻게 제어하는지 메커니즘을 파악할 수 있었다.”며, 향후 통증 연구 및 치료에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 기대했다.

논문은 국제학술지 ‘네이처 뉴로사이언스(Nature Neuroscience)’ 18일 자에 게재됐다. 논문 제목은 ‘General anesthetics activate a potent central pain-suppression circuit in the amygdala’이다.

16개 영역에서 통증 전달 관리하고 있어

모든 환자를 괴롭히는 것이 통증이다.

통증을 그냥 놔두면 만성질환으로 발전해 치료가 불가능한 지경에 이르게 되고, 심한 경우 우울증으로 발전해 치명적인 결과를 초래하게 된다.

이런 상황에서 과학자들은 몸 안에 통증을 감지하는 신경 구조가 존재한다고 보고 그 영역을 찾고 있었다. 그러나 이번 듀크대 연구 결과는 다양한 곳에서 고통이 생성되고 있으며, 신경기관을 통해 그 고통을 제어하고 있다는 사실을 말해주고 있다.

판 왕 교수는 “통증을 제어하는 이 영역에서 신경세포들이 자체적으로 통각(sense of pain)을 차단하며 고통을 제어하고 있었다.”고 말했다.

지난 수년간 왕 교수 연구팀은 쥐의 뇌세포가 마취에 의해 어떤 반응을 보이는지 관찰해왔다. 2019년에는 전신마취가 시상하부의 내세포성 신경핵의 하나인 시삭상핵(supraoptic nucleus)에 영향을 주어 서파수면(slow-wave sleep)을 유발한다는 사실을 확인했다.

서파수면이란 대뇌피질에서 약 1Hz 정도의 느린 뇌파가 뇌 전반에 흐르는 매우 낮은 주파수의 깊은 잠을 의미한다.

그러나 연구진은 마취에 의한 잠과 고통의 메커니즘이 다르게 작동한다는 사실을 발견했다. 그리고 마취(잠)과 분리해 통각 메커니즘을 분석하기 시작했으며, 새로운 발견으로 이어진 연구의 시발점이 됐다.

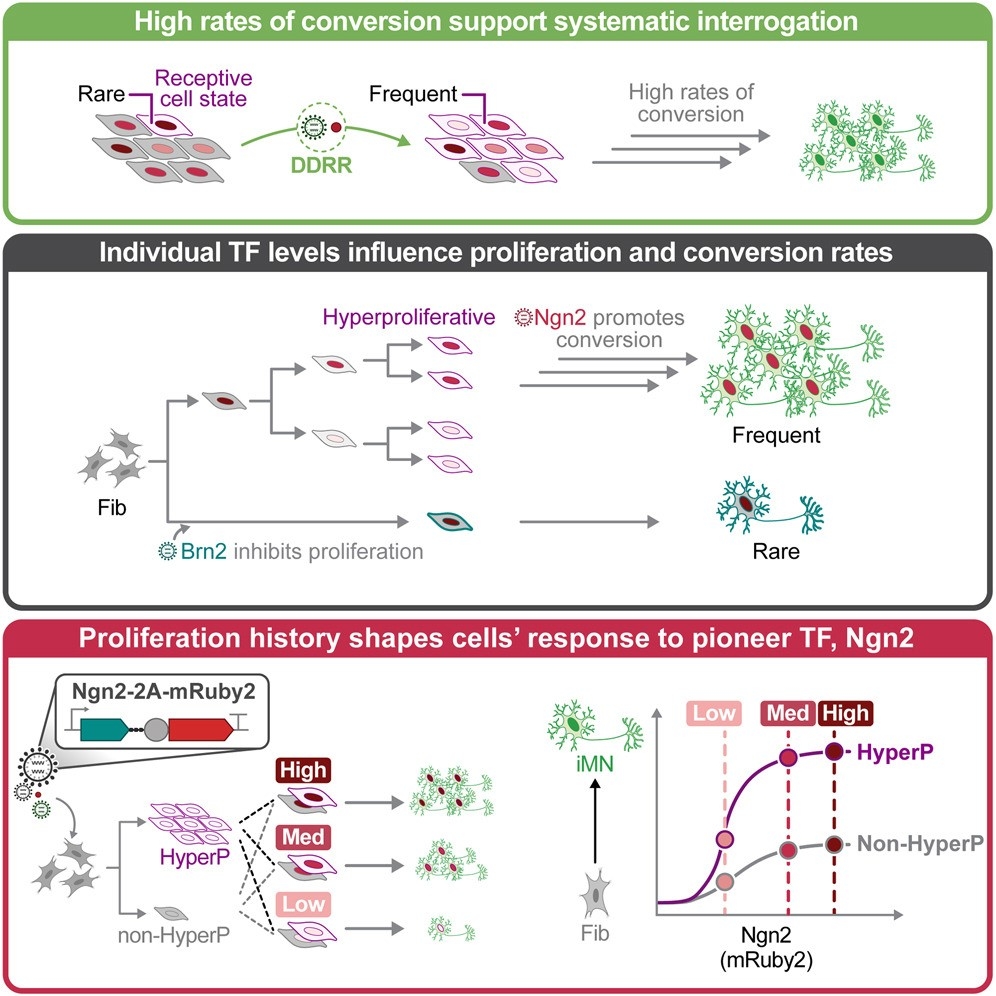

왕 교수 연구팀은 편도체에서 발견한 고통을 제어하는 영역을 ‘CeAga 뉴런(neurons)’이라 호칭하고 있다. ‘CeAga’이란 중앙부 편도체(central amygdala)의 약어이며, ‘ga’는 ‘전신마취( general anesthesia)’의 머리글자를 딴 것이다.

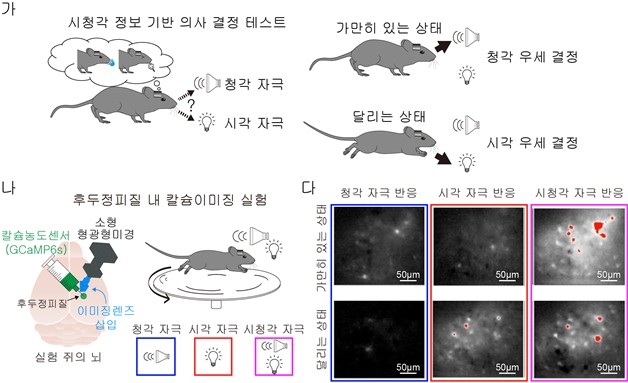

분석 결과 쥐의 ‘CeAga’는 상대적으로 사람보다 더 넓은 비율의 영역을 차지하고 있었다. 연구팀은 ‘광유전학(Optogenetics)’ 기술을 적용해 그 영역 안의 신경세포들이 고통에 직면해 어떻게 작동하는지 그 경로를 추적했다.

강한 자극과 경미한 자극을 교차해가며 뇌지도를 작성한 결과 최소한 16개 영역에서 고통에 대해 감각적이고 감성적인 반응을 하고 있으며, 어떤 경우에는 고통과 관련된 정보 전달을 차단하고 있다는 사실을 발견했다.

신경을 끊어 통증을 차단하는 과정은 매우 복잡한 과정을 거치고 있었다. 연구팀은 현재 억제 신호를 보내는 교점(node)이 있어 고통을 생성하는 과정에 영향을 미치고 있다는 사실을 확인하고 있는 중이다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-05-25 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터