멜론, 참외, 오이 등과 함께 여름 과채류 중 대표로 꼽는 수박. 수박의 기원은 오랜 시간 멸종과 자연교잡 등이 얽혀있어 밝혀내기 어려운 숙제다. 최근 수박의 기원을 다시 쓰는 연구 발표가 나왔다.

독일, 영국, 미국 등 공동 연구진은 국제 학술지 미국 국립과학원회보(PNAS)를 통해 “현재 재배 생산되는 수박의 기원이 북동 아프리카 수단에서 유래했을 가능성이 있다”라고 밝혔다. 그전까지는 남아프리카에서 재배한 유자 멜론이라 부르는 ‘아마루스 수박’(학명 Citrullus amarus)이 현대 수박의 기원이라고 여겨 왔다.

2015년에 뭔헨대에서 시트룰루스 속의 분자 계통 발생을 연구한 적이 있다. 당시 결과로도 ‘에구시멜론(egusi melon)’이라 부르는 c. mucosospermus와 다른 지역 수박에서 비롯됐을 가능성을 제기했다.

수박은 박과(Cucurbitaceae) 계통의 채소로 시트룰루스(Citrullus) 속에 속한다. 대표적인 시트룰루스 속은 과육이 빨간 국내 수박으로 잘 알려진 ‘Citrullus lanatus’를 포함해 대략 7개로 나뉜다. 사하라 사막 이남 아프리카의 C. naudinianus, 남아프리카 사막환경에 적응한 C. ecirrhosus와 C. rehmii, 약용과 종자유로 사용되는 북아프리카와 남서부 및 중앙아시아에 분포한 C. colocynthis, 남아프리카의 야생형 수박인 C. amarus, 서아프리카에 분포하는 C. mucosospermus 등이다.

현대수박에서 코르도판 멜론 유전자 검출

원싱턴대를 비롯한 공동 연구진은 계통분류데이터를 통해 현대 수박인 C. lanatus 품종(97103)의 색소체와 핵 유전자를 분석하니 동북 아프리카 수단의 코르도판 멜론과 가장 가깝고, C. mucosospermus는 그다음이었다.

ⓒPNAS, 수잔 레너

연구진은 연구의 정확성을 위해 단일염기다형성(Single Nucleotide Polymophism) 식별을 시도했다. 코르도판 멜론의 게놈 판독 값을 ‘97103’ 게놈에 정렬했다. 두 수박 사이에 약 1만6,000개의 구조적 변이(Structural Variants)가 있었는데, 코르도판 멜론의 분류 계통과 깊은 관련성을 나타냈다.

또 주성분 분석에 따르면 코르도판 멜론이 C. mucosospermus와 C. lanatus 사이에 위치해 코르도판 멜론이 두 품종의 조상을 공유하는 것으로 추론됐다. 연구진은 초기 수박이 수단에서 유래해 작물화된 사실을 보여준다고 설명했다.

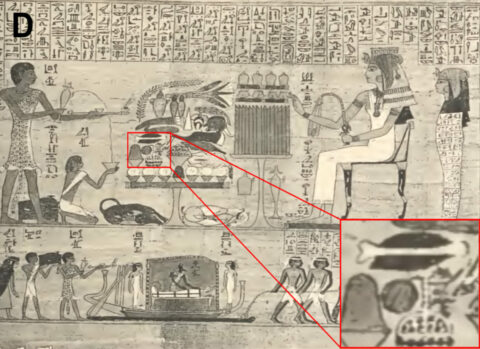

고대에 수박을 연회의 주요 열매로 사용한 흔적은 이집트에서 발굴한 유물에서 알 수 있다. 4360~4350년 전으로 추정되는 이집트 북부 사카라(Saqqara) 근처 고위 관직자 ‘첨호텝(Chnumhotep)’ 무덤에서 발굴된 벽화 속 수박, 카이로에서 남쪽 아시유트(Asyut)의 메이르 왕조 무덤에서 나온 쟁반에 담긴 수박 그림은 이런 사실을 대변한다. 특히, 파피루스 왕조 무덤에서 발굴된 그림에서 두 개의 잎이 달린 줄기에 세로줄 무늬가 있는 구형의 수박이 그려져 있다. 연구진은 이 과일이 아마도 코르도판 멜론일 수 있다고 추정했다.

쓴맛의 야생수박, 속은 흰색…작물화 과정에서 색 발현

연구진은 야생형 수박은 쓴맛을 나타내지만 코르도판 멜론은 애초에 쓴맛이 적고, 작물화되면서 쓴맛이 거의 소실됐다고 했다. 쓴맛의 원인은 쿠커비타신(cucurbitacin)이라는 물질이다. 여러 시트룰루스 속에서 쓴맛을 나타내는 Bt 유전자를 확인해보니 작물화 과정에서 유전자에 정지 코돈이 발생한 것으로 확인됐다.

특히, 코르도판 멜론의 Bt유전자는 현대 수박 및 에구시 멜론에 정지 코돈으로 이어진 치환을 공유하는 것으로 확인돼 코르도판 멜론이 기원이라는 가설에 힘을 실을 수 있었다.

수박 과육 색도 마찬가지다. 현재 수박과 달리 모든 야생종 수박은 과육이 흰색이다. 현대 유통되는 수박 과육의 붉은색은 리코펜(Lycopene) 축적해 베타카로틴 전환을 막아 나타나는 색이다. 이는 효소 ‘LYCB(Lycopene β-Cylase)’에 의해 진행되는 단계로 LYCB 대립유전자에 의해 색이 발현한다.

코르도판 멜론을 포함한 야생형 시트룰루스 속은 LYCB 페닐알라닌 돌연변이가 없어 과육 색이 흰색이나 녹색이고, 현대 수박은 페닐알라닌 대신 발린이 생성돼 붉은색을 나타낸다. 즉, 원래 수박의 속 색깔은 흰색이었다가 작물화되면서 여러 색을 갖게 됐다.

습한 아프리카 기후 시작, 이집트 등의 여정 거쳐 작물화

이번 연구를 통해 수박의 기원 논쟁은 기존의 남아프리카가 아닌 동부와 서부 아프리카. 특히, 아프리카 동부 수단의 코르도판 멜론이 현대 수박과 가장 가까운 조상이라는 가설을 받아들여질 것으로 예상한다.

연구진은 7500년 전에 사하라 사막 이남에서는 인구 증가가 최고에 다다르고, 농부들은 수박 씨앗을 가져와 재배했을 것이라고 설명했다. 어떤 인류가 수박을 처음으로 재배했는지는 확인되지 않았지만, 코르도판 멜론이 기존 수박에 다양한 유전자를 제공한 것은 확실해 보인다.

그리고 아프리카 홀로세(Holocene) 기간에 속 붉은 달콤한 수박이 누비안인과 닐로사하라 민족에 의해 작물화되기 시작했고, 4360년 전에 다시 북아프리카로 퍼져 디저트로 소비된 것으로 보인다. C. mucosospermus는 서아프리카에서 작물화되고, 리비아 남서부 타카코리(Takarkori)까지 확대된 것으로 연구진은 설명했다.

진화생물학자인 수잔 레너 워싱턴대 생물학 교수는 “현재까지 코르도판 멜론과 작물화된 수박 사이에 3가지 질병 저항성 유전자 변이를 발견했다”라며 “야생수박은 내병성, 내열성, 색깔 등 유전자를 도입할 수 있는 보물이다”라고 말했다.

- 정승환 객원기자

- biology_sh@daum.net

- 저작권자 2021-06-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터