과테말라 북부에 있는 유적지인 고대 마야 도시인 ‘티칼(Tikal)’. 마야 유적지 중 가장 잘 보존된 곳으로 알려진다. 지난 10년간 티칼의 고고학 연구는 건축적 특징, 정착 형태, 유물 등에 초점을 맞춰 왔다. 하지만 마야인들이 사용한 물과 숲 관리 등에 대해서는 알려진 바가 거의 없다.

최근 생물학자와 고고학자들로 구성된 연구진이 티칼 중심 저수지의 퇴적물에서 발견된 식물 유전자를 분석한 결과 “당시 사원과 궁전이 밀집한 도시 중앙 저수지 주변에 열대우림으로 구성된 정원과 공원의 형태가 만들어져 마야인들이 이용한 것으로 추정된다”라고 밝혔다. 이 논문은 네이처 ‘사이언티픽 리포트(Scientific reports)’에 실렸다.

물과 나무 신성시…마야 티켈의 정원

티칼은 멕시코 무역의 거점으로 번성한 도시다. 서기 250~830년에 인구 4만에서 6만 2,000명으로 늘어났다. 증가한 인구에 맞춰 티칼을 중심으로 메소아메리카(Mesoamerica) 토지관리에 물이 필요했을 것이다. 신시내티대(UC) 생물학과 데이비드 렌츠 교수 연구진은 티칼 도심의 수원(水原)을 연구하는 과정에서 티칼의 고대 정원 흔적을 찾을 수 있었다.

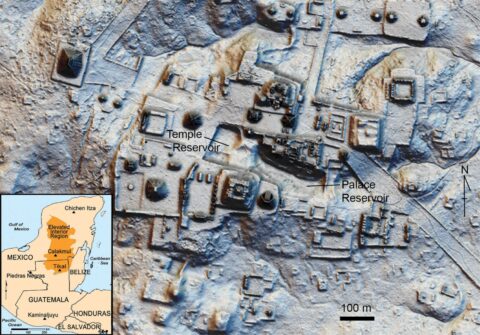

사원과 궁전이 있는 티칼의 도시 중심은 지대가 가장 높은 곳. 천연의 샘에서 시작한 물은 ‘사원 저수지(Temple reservoir)’를 거쳐 ‘궁전 저수지(Palace reservoir)’와 ‘비밀의 저수지(Hidden reservoir)’로 이어지고 도시 밖 저수지로 흘러갔다. 물은 마야인들에게 신성한 물질로 여겨 오염을 막기 위해 가장 높은 지대를 선택했을 것으로 연구진은 추정했다.

저수지는 인구가 팽창하는 기간에 도시의 생존을 위한 핵심 요소였다. 특히, 궁전 저수지 수변에 흙으로 쌓아둔 높이 10~30m, 면적 약 150×30m의 경사진 둑이 있다. 그동안 과학자들은 마야인들이 토양 침식을 대비하기 위해 저수지 둑에 식물을 길러 정원 또는 공원 형태로 구성했을 것으로 추측했다. 하지만 어떤 식물 종으로 구성됐을지 여러 가설을 세웠지만 뒷받침할만한 연구 성과가 없었다.

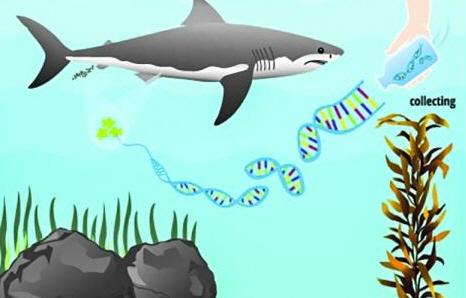

연구진은 식물의 조직 일부가 강으로 떨어졌다면 퇴적물에 남았을 것으로 추정. 저수지 퇴적물에서 DNA를 분석해 과거에 어떤 식물이 존재했는지 조사하니 약 30종의 식물을 식별할 수 있었다.

수변 침식 최소화…토착 열대우림 정원 유지

마야 초기 전고전기(Preclass, 1780-1620 BCE) 퇴적물에서 발견된 식물은 ‘라몬(ramón)’이라 불리는 브로시멈 알리카스트럼(Brosimum alicastrum), 삼나무(Odorata Cedrela. L)등의 수고가 평균 30m 이상인 나무들이다. 아교목인 협죽도 속(Tabernaemontana sp), 트로피스 속(Trophis sp), 고무나무 속(Ficus spp), 관목으로는 드라세나 속(Dracaena sp), 노랑협죽도(Cascabela thevetia [L.] Lippold), 초본류로는 야생종의 알리움 속(Allium sp), 바늘풀 속(Stipa sp) 등이 발견됐다. 숲으로 이뤄진 정원의 형태라 볼 수 있다.

가뭄 속에서 마야인들은 저수지와 숲을 신성하게 여겨 숲을 베지 않고 유지하도록 공간을 보호했던 것으로 여겨진다. 특히, 라몬은 과테말라에서 흔한 열대 우림종이다. 렌츠 교수는 “일 년 중 5개월은 비가 오지 않는 건기라 저수지는 그들에게 생명수였을 것”이라며 “라몬과 같은 유실수를 베지 않고, 보존하는 방법을 선택했을 가능성이 높다”라고 말했다.

논문 공동저자인 UC 지리학과 니콜라스 더닝 교수는 “마야의 우주론에 숲의 요소가 포함된 사실을 고려할 때 신성한 저수지와 숲이 강력한 상징이었을 것”이라고 말했다.

도시의 수명이 다 되어가던 후기 고전기(Terminal Classic, 850~900 CE)에는 스위테니아 마크로필라(Swietenia macrophylla King)와 같은 멀구슬나무과(Meliaceae) 등의 큰 나무가 주를 이뤘다. 아교목인 무화과 속의 피커스 톤듀지(Ficus tonduzii), 뽕나무과의 트로피스 레이스모자(Trophis racemosa), 협죽도 속(Tabernaemontana sp), 멕시코 뽕나무(Morus celtidifolia), 야자수 속인 크리소필라 스타우라칸타(Cryosophila stauracantha) 등도 발견됐다.

이 식물들은 저수지 근처 습한 곳을 좋아하는 수종이다. 또 궁전 저수지 남쪽 둑을 따라 토양을 침식을 방지하고, 경관을 이뤘을 것으로 추측된다. 숲은 입체적인 형태가 유지토록 관리되고, 수변의 침식 제어가 수 세기 동안 잘 이뤄졌을 것으로 연구진은 설명했다.

한편, 연구 과정에서 ‘환경 DNA(eDNA)’ 분석을 사용했다. 직접적인 시료 채취 없이, 간접적으로 채취한 시료를 분석해 물과 토양 등 다양한 환경에 유기체의 존재 기록을 확인하는 방법이다. 최근 수중뿐만 아니라 공기 등에서도 활용하는 분석법이다. 본지 4월 13일 자 ‘공기 속의 DNA를 분석한다’ 기사에서 다룬 바 있다.

연구진은 퇴적물에 남아있는 엽록체에서 작은 가닥의 DNA를 증폭해 고대 티칼 식물 표본과 알려진 식물 종의 DNA를 찾아 나갔다.

연구에 참여한 UC 의과대학 생화학 및 미생물학과 엘리스 와이스 교수는 “적합한 염기서열을 찾아 대조하는데 매우 긴 시간이 필요했지만, 퇴적물 연구를 통해 고대인의 문화를 알 수 있었다”라고 말했다.

- 정승환 객원기자

- biology_sh@daum.net

- 저작권자 2021-06-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터