우리는 인생의 3분의 1을 거의 잠자는데 사용한다. 잠을 푹 자고 나면 가뿐한 몸으로 일과를 시작할 수 있다. 그러나 어떤 이유로 잠을 설치게 되면 집중력이 흐려지고 종일 피로감을 느끼기도 한다.

잠이 어떤 작용을 하는지에 대해 많은 학자가 연구를 해오고 있으나, 아직도 밝혀지지 않은 부분이 많지 않다. 예를 들면 어떤 이들은 방해를 받아도 깊은 잠을 이룰 수 있는 반면, 어떤 사람은 매일 밤 몇 시간씩 잠이 들지 못해 몸을 뒤척이곤 한다. 또한 사람에 따라 충분한 휴식을 취할 수 있는 수면의 양이 왜 서로 다른 것일까?

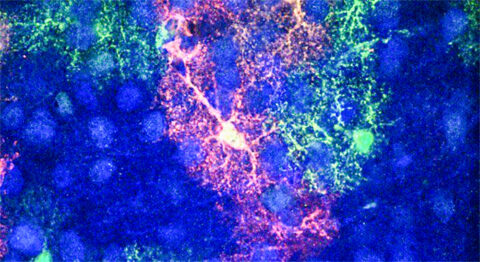

과학자들은 지난 수십 년 동안 이런 의문을 포함한 수면의 본질을 이해하기 위해 뇌 신경세포인 뉴런의 행동을 조사해 왔다. 이런 가운데 최근 미국 캘리포니아(샌프란시스코)대(UCSF) 연구팀이 별 모양의 뇌세포인 성상세포(astrocytes)가 동물의 수면 시간과 수면의 깊이에 영향을 끼칠 수 있다는 새로운 사실을 밝혀냈다. 성상세포는 그동안 잠과 관련해 연구자들로부터 거의 주목을 받지 못했었다.

수면 시 서파 활동이 낮 동안의 잡다한 신경 음성 통합

과학저널 ‘이라이프’(eLife) 17일 자에 발표된 이번 연구 결과는 수면장애 치료법 개발에 새로운 길을 여는 한편, 알츠하이머병이나 다른 치매 질환과 같이 수면 장애와 관련된 뇌질환을 더욱 잘 이해하는데 도움을 줄 것으로 보고 있다.

논문 제1저자인 신경과학과 트리샤 베이디아네이던(Trisha Vaidyanathan) 연구원은 “이번 연구는 성상세포를 정교하고 빠르게 조작해 이 뇌세포들이 실제로 수면에 영향을 미칠 수 있다는 사실을 처음으로 보여준 사례”라며, “이 연구로 성상세포가 수면의 적극적인 활동자로 자리매김하게 됐다”라고 밝혔다.

우리가 깨어있을 때 우리 뇌에서는 분리된 여러 신경적 음성(neuronal voices)들이 왁자지껄하게 오가고, 우리는 이를 통해 나날의 일상적인 업무를 수행하는 것으로 알려져 있다.

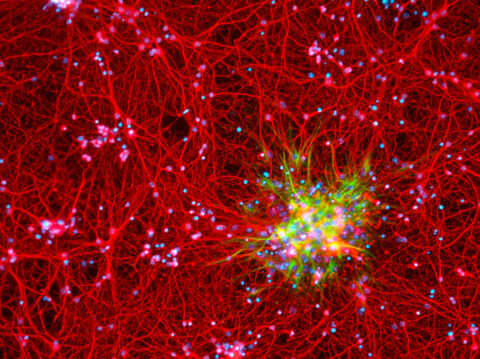

그러나 잠을 자게 되면 신호 뉴런의 소리들이 여러 파열음의 통합된 합창 속으로 녹아 들어가게 되는데, 신경과학자들은 이를 서파(slow-wave) 활동이라고 부른다. 최근 연구에 따르면 그 뉴런뿐 아니라 성상세포가 이런 전환을 촉발하는데 도움을 준다는 견해가 제시된 바 있다.

뇌 도처의 성상세포, 하나의 통합 네트워크로 기능

뇌세포의 약 25~30%를 차지하는 성상세포는 덤불 같은 수많은 덩굴손으로 뇌를 뒤덮고 신경조직을 지지하는 이른바 신경교 세포(glial cell)의 한 유형에 속한다.

이 성상세포들은 넓게 퍼져 있어 뉴런간의 의사소통 지점인 시냅스 수만 개에서 나는 소리들을 들을 수 있다는 것. 수많은 세포들이 특수 채널을 통해 서로 연결되어 있어, 연구팀은 이를 통해 뇌 도처에 퍼져 있는 성상세포들이 하나의 통합된 네트워크로 기능할 수 있다고 생각한다.

즉, 고도로 연결되고(hyperconnected), 뇌의 어느 곳에나 있는(ubiquitous) 성상세포가 뉴런에서의 동기화된 신호를 유도할 수 있다는 것이다.

논문 시니어 저자인 UCSF 생화학 및 생물물리학과 키라 포스캔저(Kira Poskanzer) 조교수는 “이를 통해 수면뿐만 아니라 수면 조절 장애가 나타나는 질환에 대해서도 새로운 통찰력을 얻을 수 있다”라고 말하고, “아마도 일부 질병은 우리가 전에는 생각지 못했던 방식으로 성상세포에 영향을 미치고 있을 것”이라고 지적했다.

성상세포 조작해 서파 활동 변화 추적

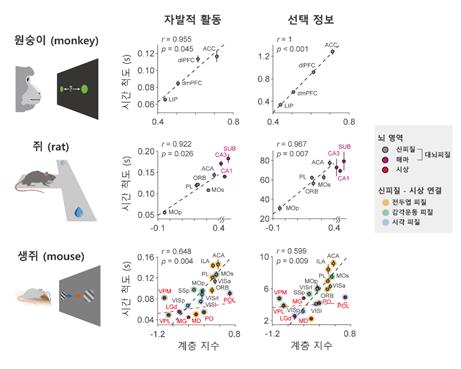

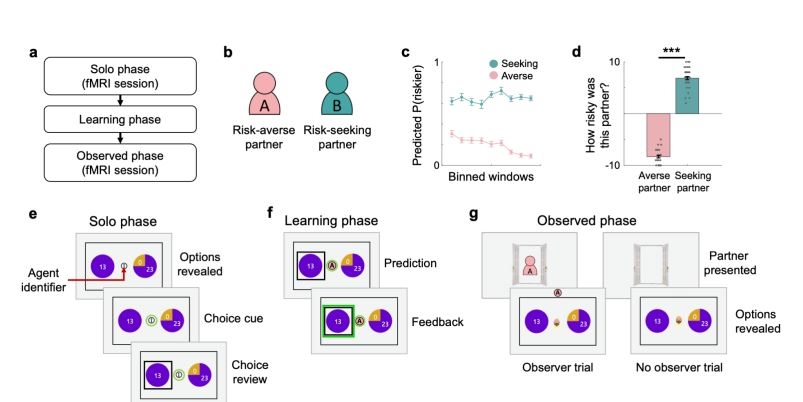

포스캔저 교수팀은 유전자 변형 실험 쥐를 대상으로 세포를 전환시킬 수 있는 약물을 사용해 성상세포를 조작하면서 서파 활동 변화를 추적했다. 이 서파 활동은 지진으로 인한 진동이 지진계에 표시되는 것과 같은 방식으로 나타낼 수 있다.

뇌가 깨어있을 때 나타난 흔적은 일반적으로 짧고 경련 같은 움직임이 담긴 조밀한 낙서 같았다. 그러나 수면의 특정 단계에서 서파 활동이 시작되면 신호가 느리게 위아래로 반복되며 깊은 계속과 높은 마루 모양의 흔적이 생성됐다.

연구팀은 실험 쥐에게서 성상세포를 작동시키면 더 많은 서파 활동이 일어나고 그에 따라 수면으로 이어진다는 사실을 발견했다. 이들은 성상세포가 어떻게 영향을 미치는지, 수면의 어떤 측면을 관리하는지 등의 더욱 세부적인 사항의 조사에 들어갔다.

성상세포들은 인접 성상세포와 연결되는 특수 접점 외에 다양한 수용체 분자가 붙어 있어 뉴런 및 주변 다른 유형의 세포에서 나오는 신호에 반응할 수 있었다.

수면 조절 분자 두 개 확인

연구팀은 수면의 뚜렷한 측면을 조절하는 것으로 나타난 Gi와 Gq라고 불리는 두 개의 분자를 포획해 실험을 해 봤다. Gq 수용체를 활성화시키면 서파 측정 결과 수면을 더 길게 취하지만 더 깊은 숙면으로 이어지진 않았다. 이에 비해 Gi 수용체를 활성화시키자 수면 시간에 영향을 주지 않고 훨씬 더 깊은 잠을 잤다.

베이디아네이던 연구원은 “수면의 깊이와 지속시간은 신경과학에서도 종종 얼버무려지고 한데 두루뭉술하게 말한다”라며, “그러나 이런 서로 다른 측면과 이들이 조절되는 방식을 구분하는 것은 더욱 구체적인 수면 치료법을 창출할 수 있는 중요한 요소”라고 강조했다.

연구팀은 또한 성상세포 활동이 뇌를 가로질러 먼 곳까지 도달한다는 사실을 발견했다. 피질의 한 부분에서 성상세포를 촉발시키면 먼 지점에서의 신경 행동에 영향을 미쳤다.

포스캔저 교수는 성상세포가 미치는 이런 영향의 정도를 더 자세히 조사하고, 서로 다른 성상세포 수용체가 어떻게 함께 작동해 수면에 영향을 미치는지를 조사해볼 계획이라고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2021-03-25 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터