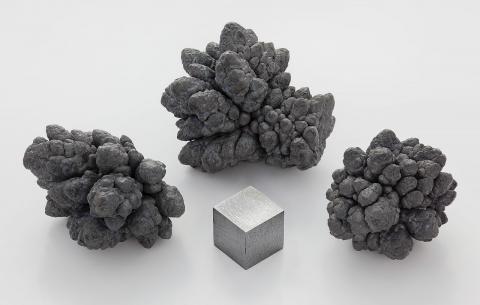

납(Pb)은 매우 무거우면서도 부드럽고 무른 특이한 성질을 갖고 있다.

가공하기가 쉬워 고대 로마 시대부터 수도관, 페인트 등을 만드는데 사용돼왔지만 19세기 독성이 발견되면서 지금은 납 축전지에 주로 사용되고 있다.

최근 미국 로렌스 리버모어 국립 연구소(Lawrence Livermore National Laboratory)의 과학자들이 납에 압력을 가해 강도를 강화하려는 실험을 진행했다. 그리고 정상적인 납과 비교해 250배 더 강한 납을 만들었다.

400 기가파스칼에서 구조 변화 일어나

19일 ‘사이언스 뉴스’에 따르면 이번 실험 결과는 소재공학적으로 매우 중요한 의미를 담고 있다.

어떤 물질에 기술적으로 압력을 가했을 때 강도를 높일 수 있다는 것을 의미하기 때문이다. 경우에 따라서는 철보다 훨씬 강하면서도 부드럽게 구부릴 수 있는 거미줄 같은 신소재를 만들어낼 수 있다는 것을 의미한다.

논문은 지난주 미국 물리학회지(Physical Review)에 게재됐다. 논문 제목은 ‘Extreme Hardening of Pb at High Pressure and Strain Rate’이다.

그동안 로렌스 리버모어 국립 연구소의 과학자들은 납에 관심을 갖고 연구를 진행해왔다.

납의 경우 다른 고체들보다 밀도가 더 높았으나 매우 유연한 특성을 지니고 있다. 손톱으로도 생채기를 낼 수 있을 정도다.

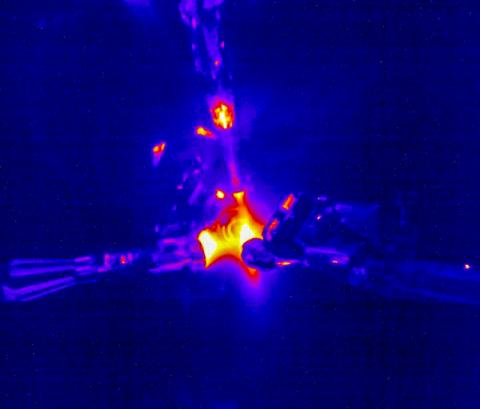

연구팀은 이 물질에 강한 압력을 가했을 때 어떤 변화가 일어나는지 밝혀내기 위해 세계에서 가장 큰 레이저 장치인 국립 점화시설(NIF, National Ignition Facility)을 활용, 400 기가파스칼(GPa = 10억 N/m2)의 압력을 가했다.

400 기가파스칼의 압력은 외부로부터 지구 중심부에 가해지는 중력과 비슷한 수준의 매우 강한 압력이다.

그러자 느린 시간에 걸쳐 납의 구조에 변화가 일어났다. 전체적인 구조에 잔물결이 일면서 형태가 변형됐으며 그 강도가 이전보다 훨씬 더 강해지고 있다는 사실을 확인할 수 있었다.

연구를 이끈 물리학자 앤드루 크리기어(Andrew Krygier) 박사는 “변화된 납의 강도가 정상적인 상태의 납보다 250배 더 높은 강도를 지니고 있었으며, 고강도의 철과 비교해 약 10배 더 강한 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 공학적으로 매우 중요한 의미를 담고 있다. 기체, 액체, 혹은 무른 고체와 같은 물질에 강한 압력을 가했을 때 새로운 성질을 지닌 물질을 만들어낼 수 있다는 것을 의미한다.

압력 조절해 신소재 개발 가능해져

그동안 물리학자들은 압력(pressure)에 깊은 관심을 갖고 연구를 진행해왔다.

응집물리학(condensed-matter physics)이 대표적인 경우다. 원자‧분자들 간에 서로 작용하는 힘을 분석해 물질 구조와 성질을 이해하고 있었다.

응집물리학자들이 특히 관심을 기울인 것은 여압(pressurization)이었다. 일정한 부피의 물체에 압력을 가하면 부피가 줄어들고, 이때 발생하는 응력과 변형은 서로 비례하면서 새로운 구조물을 형성하는 과정을 말한다.

과학자들은 이런 성질을 이용해 질소에 압력을 가해 부피가 줄어든 액체 질소(liquid nitrogen), 산소에 압력을 가해 액체 산소를 만들 수 있었다.

기체가 고체로 변화할 수도 있다. 금속 수소(metallic hydrogen)가 대표적인 경우다.

우주과학자들에 의하면 목성이나 토성과 같이 거대한 행성의 경우 중심부에 강한 압력이 가해지면서 수소 원자가 찌그러지고 원자핵(양자)이 격자 모양으로 늘어서게 된다. 그 사이를 자유전자가 돌아다니는데 이런 수소를 금속 수소라고 한다.

최근 들어서는 금속수소를 만들어내는데 성공하고 있다.

최근 미국 샌디아 국립연구소(Sandia National Laboratories)는 강한 압력을 가할 수 있는 ‘Z 머신(Z machine)’을 사용해 강한 전자 펄스로 수소를 자극했고 금속 수소로 변화시킬 수 있었다.

지구 과학자들은 또 이런 원리를 이용해 강한 중력이 가해지고 있는 지구 중심부, 더 나아가 지구보다 훨씬 더 강한 중력이 가해지고 있는 다른 행성 중심부의 구조를 구체적으로 형상화할 수 있었다.

그러나 과학자들이 특히 고대하고 있는 것은 신소재 개발이다. 이번 연구 결과를 지켜본 과학자들은 새로운 공법을 활용해 혁신적인 소재를 만들 수 있다고 보고 있다.

그동안 납은 독성 때문에 사람들로부터 기피 물질로 인식돼왔다. 그러나 특수한 구조 때문에 신소재 개발 가능성을 열어주고 있다. 실험실을 통해 또 어떤 구조의 물질로 변화할 수 있을지 관심이 고조되고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2019-11-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터