잠깐 생각을 해보자. 약 5초간만. ‘생각이라니? 무슨 생각을 해야 하지?’ 하는 동안 5초가 지날 것이다. 이 5초간 뇌의 신경 신호는 폭발적으로 증가한다. 우리가 생각이라는 것을 해야 한다고 느끼는 순간 뇌는 수많은 나트륨과 칼륨, 염화이온을 신경 세포막으로 주고받는다. 신장은 소변에서 물을 재흡수해 피로 보낸다. 이들의 흐름이 우리의 사고를 활성화 시켜주는 것이다.

지난 2003년 노벨시상식에서 노벨위원회는 시상식에 모인 사람들에게 5초간 생각을 해보라며 숫자를 카운트했다. 약 5초간의 정적이 흐른 후 사람들이 의아할 무렵 “방금 한 경험이 바로 올해 노벨 화학상을 주는 이유”라고 설명했다. 우리 뇌가 작동하기 위해 신체 세포 안팎으로 이동하는 이온과 물의 통로를 발견한 두 화학자의 업적을 기리기 위해 제안된 것이었다.

우연히 우리 몸 ‘수분 통로’를 발견한 피터 아그레

2003년 노벨 화학상의 주역이 된 피터 아그리(Peter Agre, 1949~) 미국 존스홉킨스대학교 약학연구원 생화학 교수와 로더릭 매키넌(Roderick Mackinnon, 1956~) 미국 록펠러 대학교 생화학 교수. 이 두 과학자는 각각 ‘세포막의 수분 통로’와 ‘이온 통로의 구조 및 메커니즘’을 밝혀내며 노벨 화학상을 공동 수여했다.

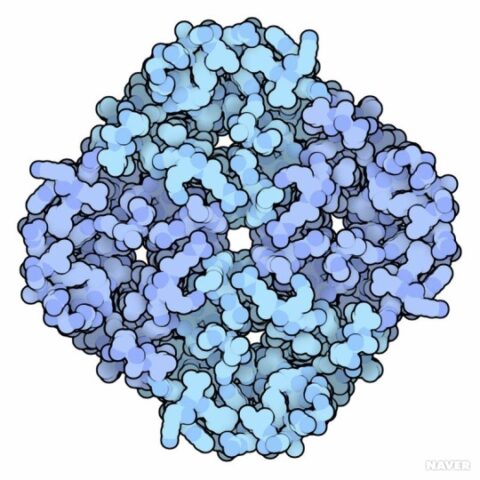

사실 피터 아그리 교수가 발견한 이 놀라운 연구 성과는 사실 생각지도 못한 곳에서 일어났다. 그는 다른 연구를 하다 적혈구 세포의 단백질을 우연히 발견했다고 밝혔다. 그건 과학자들이 100년 동안 찾으려 했던 ‘물 통로(water channel)’였다. 아그레가 발견한 수분 통로 ‘아쿠아포린(Aquaporin)’은 세포막에서 물의 수동수송을 담당하는 막 단백질이다. 아쿠아포린은 다른 물질의 이동은 제한하고 물 분자만을 선택적으로 통과시킨다.

대부분의 세포에서의 물은 삼투압에 의해 이동한다. 기존의 학설은 수분이 확산 작용에 의해 세포막을 통과한다는 것이었다. 사실 19세기 중반 많은 과학자들은 세포 안으로 물분자가 이동하는 또 다른 메커니즘이 있을 것이라는 추측을 해왔다. 1950년대에는 물 분자가 적혈구 세포막을 통과하고 이온이나 다른 분자들은 통과하지 못한다는 사실을 밝혀내는 성과도 이뤘다. 하지만 정확히 어떤 메커니즘으로 수분 통로가 작동하는지는 알지 못했다.

1988년 피터 아그리가 막 단백질을 발견하고 1년 후 이 막 단백질이 우리 몸의 수분 통로라는 것을 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션을 통해 최초로 규명하면서 이 모든 궁금증의 실마리가 풀리게 됐다. 그의 발견은 향후 수분 통로에 대한 원리를 밝히는데 크게 기여하게 된다. 인간은 물론 박테리아에 이르기까지 모든 유기체에 물 분자 통로가 있다는 것이 과학적으로 밝혀지는 역사적인 순간이었다.

우리 몸에 ‘이온 통로’를 발견한 로더릭 매키넌

로더릭 매키넌 미국 록펠러대학교 생화학 교수는 1998년 국제과학 학술지인 사이언스지에 전기적 신호를 전달해주는 세포벽 내 ‘이온 통로’가 있다고 발표했다. 매키넌 교수가 발견한 이온 통로는 세포막에 존재하면서 세포의 안팎으로 이온을 통과시키는 막 단백질이다. ‘칼륨(K+) 이온 채널’을 발견한 것은 아그레 교수가 수분 통로를 발견한 것과 같이 당시 과학계를 뒤흔드는 획기적인 발견이었다. 근육과 신경이 활동하기 위해서는 전기적 신호가 있어야 하는데 이온 채널은 화학신호를 전기신호로 바꾸어 다른 이온 채널로 신호를 전달해주는 기능을 한다. 이온 채널이 발견되면서 앞으로 신경세포 이상의 질병에 치료할 수 있는 신약 개발에 길이 열리게 된 것이다.

아그리 교수는 다른 연구를 하다가 ‘운 좋게’ 물 통로를 발견했다고 했다. 반면 매키넌 교수는 오로지 ‘이온 통로(ion channel)’만 찾는 데에만 집중했다. 매키넌 교수는 칼륨 이온 채널을 발견하기 위해 미국 하버드 대학에서 X선 결정학을 연구했다. 그가 원하는 것은 단백질 생화학과 X선 결정학의 전문가가 되어 원자 수준의 해상도로 이온 통로의 삼차원 구조를 결정하는 것이었다. 그는 구조 연구에만 몰두하고 싶었다. 그러다 록펠러 대학에서 제안을 받고 본격적으로 그토록 원하던 칼륨 채널 연구에 몰입할 수 있게 됐다.

그는 하버드 대학 의과대학 신경생물학 교수로서의 안정된 삶을 버리고 록펠러 대학을 선택한 것은 자신의 열망에 투자한 결과였다. 매키넌 교수는 “하버드에서 이미 성공한 연구실을 포기하는 것은 위험한 일이었다”라고 회고했다. 이온 채널을 찾으려는 자신의 열망을 ‘완전히 비현실적’이라는 주변의 비난도 감수해야 했다.

그는 “대부분의 사람은 변화를 좋아하지 않는다. 하지만 나에게 변화는 도전적이고 창조적이며 확실히 삶을 흥미롭게 한다”라고 말한다. 어느덧 변화를 원하지 않는 나이가 되면 어느 것도 흥미롭지 않다. 올해 65세와 72세가 된 두 노과학자들의 열정이 더욱 아름답게 느껴지는 것은 그들이 아직도 실패와 도전을 통해 가슴 뛰는 삶을 살고자 하기 때문일 것이다.

- 김은영 객원기자

- teashotcool@gmail.com

- 저작권자 2021-06-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터