‘피직스 월드(physicsworld)’는 물리학협회(IOP)에서 발간하는 매체다.

IOP에는 현재 5만여 명의 물리학자들이 회원으로 가입해 있는데 물리학 분야에서는 세계에서 가장 큰 단체로 알려져 있다.

16일 이 매체에 흥미로운 내용의 기사가 실렸다. 언론 현장에서 인공지능이 사람을 대체할 수 있느냐는 것. 인공지능 로봇(AI bots)이 과학 기자를 대신하게 된다면 특히 과학 언론을 적절하게 수행할 수 있는지를 놓고 최근 소식을 전하고 있다.

‘사이언스 뉴스’ 등 AI 봇 도입해 활용

최근 이탈리아 트리에스터 시에서 과학 저널리즘을 위한 콘퍼런스가 열렸다.

유럽위원회(EC), ECMWF(유럽중기예보센터) 등이 후원하고 있는 이 콘퍼런스의 공식 명칭은 ‘ECSJ 2020(European Conference of Science Journalism 2020)’이다.

과학언론의 현재와 미래 청사진을 놓고 언론인들의 의견을 모으기 위한 행사로 원래는 지난 7월에 열릴 예정이었으나 코로나19가 수그러들지 않으면서 1개월 여가 지난 후 트리에스터 시의 한 장소에서 화상회의 방식으로 열렸다.

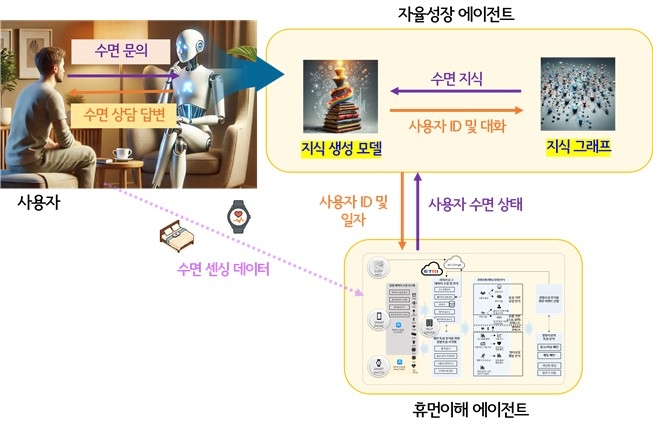

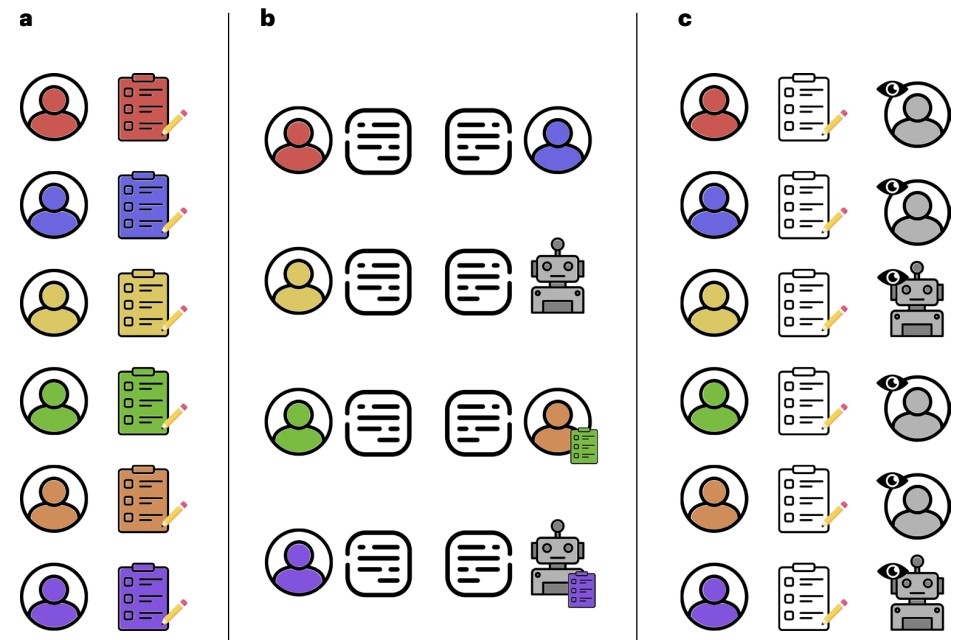

이번 콘퍼런스에서 논의된 내용 중 가장 큰 관심을 끈 것은 ‘AI 봇(AI bots)’이다. 인공지능 로봇이 과연 과학기자의 일을 수행해나갈 수 있느냐는 것인데 이와 관련해 현장 실무자들을 통해 다양한 의견들이 제시됐다.

‘리서치 포트나이트(Research Fortnight)’의 뉴스 편집자 미코 탈로비치(Mićo Tatalović)는 “AI 로봇이 현재 보도 과정에서 다양하게 활용되고 있으며, 도입을 확대한다면 더 많은 도움이 될 수 있다.”고 말했다.

현재 뉴스 보도에 AI 봇을 도입하고 있는 대표적인 과학언론 매체는 과학계에서 널리 알려진 ‘사이언스 뉴스(Science News)’다. 인공지능 편집자들을 채용해(?) 실제 사람 편집자를 보조하고 있는데 호평을 듣고 있다.

이 밖에도 다양한 과학언론 매체에서 AI 봇을 활용하고 있으며, ‘사이언스 서베이어(Science Surveyor)’, ‘스키노트(SciNote)’처럼 참고 자료를 모아주는 등 기사 작성을 돕는 앱들도 등장하고 있다.

탈로비치 편집장은 “지난 1년간 MIT와 공동으로 인공지능을 통해 기사를 작성하는 방안을 연구해왔다.”고 말했다.

연구진은 사람의 뇌를 모방한 뉴럴 네트워크(neural network)를 대상으로 실험을 진행해왔다. 먼저 ‘사이언스 데일리(Science Daily)' 등에 게재된 과학 기사와 함께 그 내용에 포함된 과학 논문들, 비하인드스토리 등 관련 데이터를 습득하게 했다.

AI가 언론을 주도할 경우 부작용 우려

이어 과학 기사를 요구하고 어떻게 반응하는지 알아본 결과 그 능력이 확장되는 것을 확인할 수 있었다.

탈로비치 편집장은 이 뉴럴 네트워크에 또 다른 분야 과학과 관련된 데이터를 추가 입력하면 더 나은 내용의 문장으로 구성된 기사를 작성하며 과학언론에 대한 능력을 확대해나갈 수 있었다고 말했다.

그러나 현재 과학 현장에서 활동 중인 전문 과학언론인들의 수준에 도달할 수 있을지에 대해서는 의문이 제기됐다.

영국 카디프 대학의 사회학자인 해리 콜린스(Harry Collins) 교수는 “최근 인공지능이 각광을 받으면서 과학언론 분야에서 AI 봇을 과대평가하는 경향이 있다.”고 말했다. 겉만 보고 내용은 보지 못하고 있다는 것.

콜린스 교수는 최근 한 언론 매체에서 ‘GPT-3 언어생성기’와 관련, ‘로봇이 완벽한 기사를 작성했다’는 제목의 기사를 싣고 있었지만, 그러나 이런 과장된 기사가 AI 봇을 평가하는데 장애가 되고 있다고 말했다.

교수는 “먼저 언론 현장에서 인공지능을 어느 정도 필요로 하고 있는지 등에 대해 면밀한 검토가 이루어져야 한다.”고 주장했다.

콜린스 교수가 우려하는 것은 인공지능 도입 시 발생할 수 있는 부작용이다. AI 봇의 능력이 더 확장된다 할지라도 사람의 정서적인 판단이 개입되지 않은 기계 스타일의 기사가 많은 사람들로 하여금 과학언론에 등을 돌리게 할 수 있다고 말했다.

과학계 입장에서는 단순한 지식 측면에서 바라보는 풍조가 발생하게 되고, 결과적으로 사람들로 하여금 과학을 멀리하거나 대항하게 하는 요인이 될 수 있다고 말했다. 콜린스 교수는 지난 4년간 ‘빅 사이언스 프로젝트(big-science projects)’에 참여했던 인물이다.

과학이 빠른 속도로 발전하면서 과학 저널리즘(Science Journalism)의 비중이 더욱 커지고 있다.

이런 상황에서 매체 현장에 AI 봇을 도입하는 매체가 늘어나고 있고, 그 수가 더욱 늘어나고 있는 중이다. 그러나 기사작성에 인공지능을 도입하는 일이 과학계를 위해 어느 정도 도움을 줄 수 있는지 의문이 제기되고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-09-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터