남중국 고고학 유적지에서 발견된 유물을 새로 분석한 결과 동아시아의 정교한 석기 제작기술이 이전에 생각했던 것보다 훨씬 빨리 출현한 것으로 밝혀졌다.

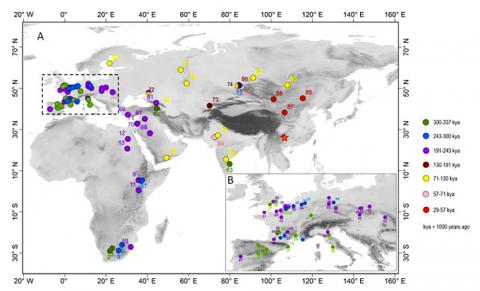

미국 워싱턴대(UW)를 비롯한 국제협동연구팀의 연구에 따르면, 르발루아 몸돌(Levallois cores)로 알려진 뗀석기가 8만~17만년 전 아시아에서도 사용된 것으로 확인됐다.

30만년 전 아프리카와 서유럽에서 개발된 이 몸돌은 선사시대 ‘다용도 도구(mulita-tool)’로서 한층 진보된 석기 제작기술을 나타낸다. 지금까지 아시아에서는 3만~4만년 전에 이르러서야 이 몸돌이 출현했을 것으로 생각돼 왔다.

연구팀은 이번 발견과 함께, 석기 제작기술을 전해주었을 것으로 보이는 이주민 화석이 발견되지 않는 점으로 미루어 이 기술이 아시아에서 독자적으로 개발됐다고 믿고 있다. 나아가 이것은 유사한 일련의 기술들이 고대 세계 여러 곳에서 진화했다는 증거로 보고 있다.

이 연구는 과학저널 ‘네이처’(Nature) 19일자 온라인판에 발표됐다.

선사시대 ‘다용도 스위스 칼’

논문 교신저자 중 한 사람인 워싱턴대 고고학과 벤 마윅(Ben Marwick) 부교수는 “이번 연구는 인류의 복잡성과 적응성이 세계 어디에서나 동등하고 인간의 경험이 다양하다는 사실을 나타내준다”고 말했다.

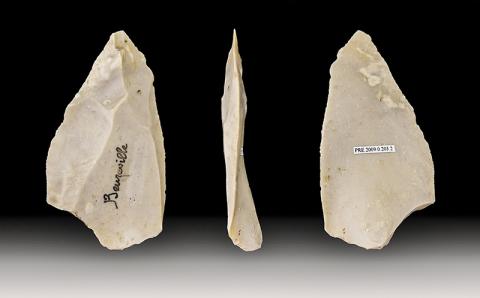

마윅 교수는 르발루아형 몸돌을 ‘선사시대 다용도 스위스 군용 칼’이라고 불렀다. 이 몸돌은 효용성과 내구성이 높아 당시의 수렵-채집 사회에서는 필수적인 도구였다. 창끝이 부러진다면 포식자에게 죽음을 당하기 십상이었을 것이다.

르발루아 몸돌은 1800년대 돌 격지(박편, flakes)가 발견된 프랑스 파리 교외 유적지인 르발루아-페레(Levallois-Perret)에서 이름을 따왔다.

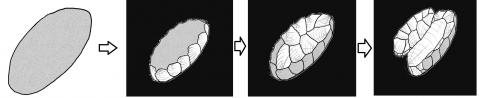

르발루아 기법은 구석기시대 단순히 둥근 형태의 돌을 만드는 방식에서 좀더 발전된 타제석기 제작 기법으로, 일련의 단계를 거쳐 돌을 떼어내 만든 독특한 면이 있는 것이 특징이다. 돌에서 박리된 면의 끝단이 가운데로 모여 연접되도록 함으로써 위에서 보면 거북 등처럼 보인다.

르발루아 격지는 몸돌을 양면으로 박리한 뒤 위에서 강한 타격을 가해 얻어낸다. 이 박편은 창이나 식칼, 긁개, 파개 등으로 사용됐다.

40년 전 발굴지 OSL로 다시 연대측정

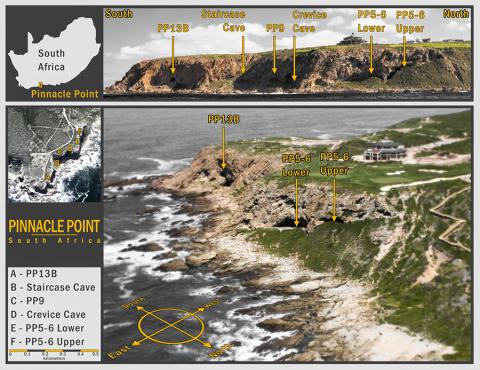

이번 연구에서 조사된 르발루아 유물은 1960년대와 70년 중국 서남부 구이저우(귀주) 지방의 관인동(觀音洞) 동굴에서 발굴되었다.

마윅 교수는 “우라늄 시리즈 연대측정을 사용한 이전의 연구에서는 이 유적이 5만~24만년 전의 것이라고 폭넓게 측정됐다. 하지만 이는 석기 유물들로부터는 좀 떨어져 있는 화석에 초점을 맞춘 것이었다”고 마윅 교수는 말했다.

연구팀이 석기 유물 주위의 퇴적물을 분석한 결과 이 석기들이 언제 사용됐는지에 대한 좀 더 구체적인 단서가 나왔다.

마윅 교수와 중국 및 호주 협동연구팀은 광 여기 발광법(OSL)을 사용해 석기 유물의 연대를 측정했다. OSL(optically stimulated luminescence)은 퇴적물 표본이 한 줌의 모래에 이르기까지 마지막으로 햇빛에 노출된 시기가 언제인가를 결정함으로써 연대를 파악한다. 따라서 유물이 얼마나 오랫 동안 퇴적층에 묻혀있었는지를 알 수 있다.

논문 교신저자 중 한사람인 호주 월롱공대 고고학과 보 리(Bo Li) 부교수는 “이 유적지는 이미 40년 전에 발굴돼 퇴적물 단면이 아무런 보호 없이 공기 중에 노출돼 있었다. 때문에 나무나 식물, 동물, 곤충들이 층서학(stratigraphy)을 교란시킬 수 있었다”며, “전통적인 측정법으로는 결과에 영향을 미칠 수 있어 정확한 연대측정이 도전적인 과제였다”고 말했다.

그는 “이 문제를 해결하기 위해 최근 월롱공대 OSL랩에서 개발된 새로운 싱글-그레인 연대측정 기술을 사용해 퇴적물에 있는 개별 미네랄 알갱이들을 분석했다”고 밝혔다. 다행히 이전 발굴에서 남은 잔류 퇴적물에서 시료를 채취할 수 있었다.

동아시아의 자생적 기술 확인

연구팀은 관인동 동굴에서 발견된 2200개 이상의 석기 유물을 분석해 르발루아형 몸돌과 박편을 45개로 좁혔다.

그리고 약 13만년~18만년 전으로 추정되는 유물들을 놓고 이 석기들이 사용됐던 당시의 환경을 확인할 수 있었다. 오늘날에 비해서는 우림지역이 줄어든 암석이 많은 개활 숲지대였다.

아프리카와 유럽에서는 이런 종류의 석기가 20만~30만년 전의 고고학 유적지에서 종종 발견된다. 이 석기 제작기술은 광범위한 진화과정의 일부로서 손도끼 기술(모드2)에 이은 모드3 기술로 알려져 있다. 이 뒤로 모드4인 날(blade) 도구 기술이 이어진다.

고고학자들은 지금껏 모드4 기술이 서쪽에서부터 중국으로 전래됐다고 생각했다. 그러나 이번 발견은 모드4 기술이 이 지역에서 자체적으로 발명됐다는 것을 시사한다.

구석기시대 사람들이 관인동 동굴에서 석기를 만들고 있을 당시, 호모사피엔스 및 동시대에 살던 친척인 네안데르탈인의 조상격인 데니소바인들이 동아시아를 배회하고 있었다.

아프리카와 유럽에서는 300만년 전으로 거슬러올라가는 고인류 화석과 관련 유물 수백점이 발견되었으나, 동아시아에서는 이런 유물이 희박하다. 마윅 교수는 “이것이 이 지방 고대인들이 기술 발전에서 뒤처져 있었다는 고정관념이 생긴 부분적 이유 중 하나”라고 지적했다.

그는 “우리 연구에 따르면 이곳 고대인들은 다른 곳에서와 마찬가지로 혁신할 수 있는 능력이 있었으며, 동아시아에서의 기술 혁신은 자생적이었고 항상 서부로부터 오는 것은 아니다”라고 강조했다.

선사시대 혁신 정신, 세계 도처에서 발현

세계의 다른 시간과 장소에서 르발루아 기술이 독립적으로 출현한 것은 선사시대의 혁신 측면에서 독특한 것이 아니다. 한 예로 피라미드 건설은 적어도 세 곳의 분리된 사회인 이집트와 아즈텍, 마야에서 각각 출현했다.

배 건조도 지리와 그 사회의 가용자원에 따라 특화되기 시작했다. 물론 글쓰기도 별개의 알파벳과 문자를 가진 다양한 형태로 발전했다.

도구의 진화에서 르발루아 몸돌은 중간단계의 것을 대표한다. 뒤이어 나타난 제조 공정에서는 암석과 광물질로 만든 더 정교한 날 도구가 산출됐다.

날 도구들은 쉽게 떼어지지 않고, 창끝과 날을 겸비한 합성물로 만들어졌다. 날 도구의 출현은 도구를 만들기 위한 단계나 복잡성이 더욱 증가됐다는 것을 가리킨다.

마윅 교수는 “르발루아 석기의 등장은 최종 산물을 얻기 위해 이전 기술보다 더 많은 단계를 거쳐야 하기 때문에 기술의 복잡성이 크게 증가했다는 것을 나타낸다”고 말했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2018-11-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터