‘지구온난화’라는 환경 변화는 이제 거스를 수 없는 대세가 되어가고 있지만, 진행 속도가 모두 같은 것은 아니다. 지역에 따라, 인구의 거주 정도에 따라 기온 변화는 제각각으로 진행되고 있다.

한반도의 경우를 예로 들면 이해하기 쉽다. 한반도의 평균 온도는 1973년 이후 10년마다 0.27℃씩 올랐는데, 도심 지역인 서울이나 대구는 모두 평균 온도보다 높았던 반면에 바다나 산이 주위에 있는 해남이나 제천은 평균 온도보다 낮은 것으로 나타났기 때문.

이 같은 결과에 대해 많은 전문가들이 아스팔트와 고층건물, 그리고 자동차 등에 의해 발생하는 ‘열섬(heat island) 현상’ 때문에 일어난 결과라고 진단하고 있다. 열섬이란 일반적으로 도심지의 온도가 주변의 다른 지역보다 높게 나타나는 현상을 말한다.

그렇다면 지구온난화도 모자라 열섬 현상까지 견뎌내야 하는 도시민들의 고단한 삶을 덜어줄 수 있는 방법은 없는 것일까. 이에 대해 전문가들은 도시 구조를 미리 계획하거나 조금만 개조하여 ‘길’만 내더라도 도시의 열을 단기간에 내릴 수 있다고 조언한다. 바로 ‘바람길’이다.

바람길이란 도시나 건물을 지을 때 설계 단계부터 바람이 통할 수 있는 구조를 염두에 두고 설계를 하는 것을 말한다. 도시는 스스로 시원한 바람을 만들기 어려운 구조이기 때문에 인위적으로 그런 구조를 반영해 주어야 한다는 것이 전문가들의 의견이다.

도시에 바람이 통하지 않을 때 열섬현상 발생

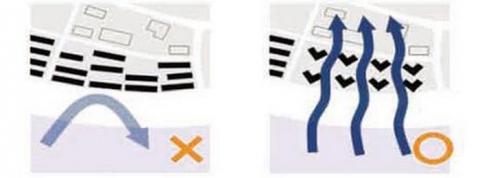

도시에 바람이 통하지 않으면 여러 가지 문제가 생기기 마련이다. 에어컨 실외기나 자동차 배기관에서 배출되는 열기가 도시 바깥으로 나가지 못하고 그대로 쌓이게 되면서 주변 지역보다 온도가 높아지는 열섬 현상이 발생하게 된다.

열섬 현상으로 도시가 더워지면 사람들은 냉방을 위해 더 많은 에너지를 사용하게 되고, 그런 에너지를 만들어내기 위해 화석연료를 돌리며 전력을 만들어내면서 그만큼 도시는 더 뜨거워지는 악순환이 이루어지게 된다.

특히 시가지를 덮고 있는 아스팔트는 도심지 안에 열을 붙들어두는 주범으로 꼽힌다. 아스팔트의 빛 반사율은 0.04∼0.12 사이인데, 이 수치는 1만큼의 빛을 받으면 대략 0.1은 반사하고 0.9는 흡수한다는 뜻이다.

풀이 없는 흙의 반사율은 0.17이고 잔디의 반사율이 0.25인 점을 고려하면, 반사율이 낮은 아스팔트는 같은 양의 빛을 받아도 반사를 제대로 하지 못하고 그냥 빛을 흡수하게 된다. 흡수된 빛은 열로 저장되어 아스팔트의 온도는 흙이나 잔디밭보다 더 높아진다.

낮에는 그렇다 쳐도 밤에는 또 어떤가. 밤이 되면 햇빛이 사라지므로 아스팔트가 열 받을 일이 없기 때문에 온도가 많이 떨어지리라 생각하지만 꼭 그렇지만도 않다. 낮에 간직했던 열을 밤에 천천히 내뿜기 때문에 밤이 되어도 도시의 온도는 쉽게 떨어지지 않는 것이다.

더군다나 아스팔트가 머금고 있는 열은 빽빽하게 들어선 고층 건물에 막혀 외부로 쉽게 빠져나가지도 못한다. 서울의 경우 고층건물과 아스팔트로 뒤덮여 있는 강남구와 서초구, 그리고 종로구 등이 다른 지역보다 특히 온도가 높은 것은 바로 이런 이유다.

도심 주변에 녹지만 조성해도 온도 낮출 수 있어

도심지의 열섬 현상을 줄일 수 있는 방법인 바람길은 어떻게 만들어야 할까. 이에 대해 전문가들은 도시를 설계할 때부터 위치와 지형, 그리고 계절 등을 고려하여 어떤 풍향에 맞춰 설계할지를 정해야 한다고 말한다.

주택도시연구원의 관계자는 “보통 1년 정도의 오랜 기간 동안 바람의 방향을 측정한 뒤 가장 많이 부는 방향을 ‘주풍(主風)’으로 보고 이에 맞춰 설계한다”고 언급하면서 “외부의 바람을 도시 안으로 깊숙이 끌어들이려면 건물을 짓거나 도로를 낼 때 주풍을 최대한 덜 가로막도록 지어야 한다”고 강조했다.

관계자의 설명에 따르면 하천과 더불어 도시의 주요 바람길인 도로는 가급적 풍향과 평행하게 만드는 것이 좋은 것으로 파악됐다. 서울의 경우를 예로 들면 서풍이 부는 방향으로 도로를 내는 것이 적절한 바람길이 된다는 것이다.

그 이유를 묻는 질문에 대해 관계자는 “서울의 경우 서쪽을 제외한 북쪽과 동쪽, 그리고 남쪽이 모두 산으로 둘러싸여 있기 때문에 주풍은 서풍”이라고 답변하며 “서쪽에서 들어온 바람은 한강을 따라 서울 도심으로 들어온 뒤, 중랑천과 같은 하천을 따라 신선한 공기를 공급한다”라고 말했다.

도시나 건물의 설계 단계부터 바람이 통할 수 있는 공간을 반영하는 것이 가장 좋겠지만, 이미 만들어져 있는 도시나 건물에 적용하기는 어렵다. 그럴 때는 대안으로 녹지(綠地)를 적극적으로 만드는 것이 좋다고 전문가들은 조언한다.

도심지의 공기는 낮에 태양열을 받으면 뜨거워지면서 하늘로 올라가게 되고, 그 빈 공간으로 주변 공기가 유입된다. 이때 도심 주변으로 숲이나 하천이 조성되어 있으면 여기서 만들어진 시원한 바람이 빈 공간을 메운다는 것이 바람길 조성의 핵심이다.

다시 말해 바람길은 숲이나 야산에서 만들어진 시원한 바람을 도심으로 흐르도록 통로를 열어두는 것인데, 이는 마치 더운 여름날 집이나 사무실의 창문을 모두 열어서 바람이 통하도록 하는 것과 같은 원리라는 것이 전문가들의 의견이다.

실제로 산림과학원의 조사에 따르면 1㎡의 초지(草地)에서는 시간당 20㎥의 찬 공기가 생성되고, 야산 같은 숲에서는 25∼30㎥의 찬 공기가 만들어지는 것으로 나타났다. 반면에 도심지에서는 1시간에 1㎥밖에 찬 공기를 만들어내지 못하는 것으로 드러났다.

이 외에도 프랑스 건축가 르 코르뷔지에가 구상한 ‘필로티 구조’도 바람길의 대안이 될 수 있다고 전문가들은 말한다. 국내에서 발생했던 지진 때문에 필로티 구조로 이루어진 건축물에 대한 부정적인 이미지가 강하지만, 2면 또는 3면의 벽이 없이 기둥만으로 건물이 구성되어 있기 때문에 바람길 구성에 적합한 건물로 알려져 있다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2018-06-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터