외계생명체를 찾기 위해 과학자들은 여러 행성에 있는 온갖 종류의 암석들을 헤집어 보았다.

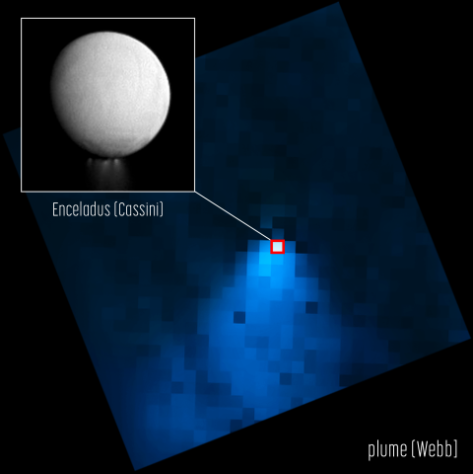

예를 들어 화성은 생명체 존재에 거의 필수조건인 액체상태의 물이 한때 존재했거나 지금도 지표 아래 존재하고 있다는 지질학적 특성을 지니고 있다. 토성의 달인 타이탄과 엔셀라두스 그리고 목성의 위성인 유로파와 가니메데, 칼리스토에도 얼음 표층 아래 바다에 생명체가 살 수 있는 가능성이 있다고 보고 있다.

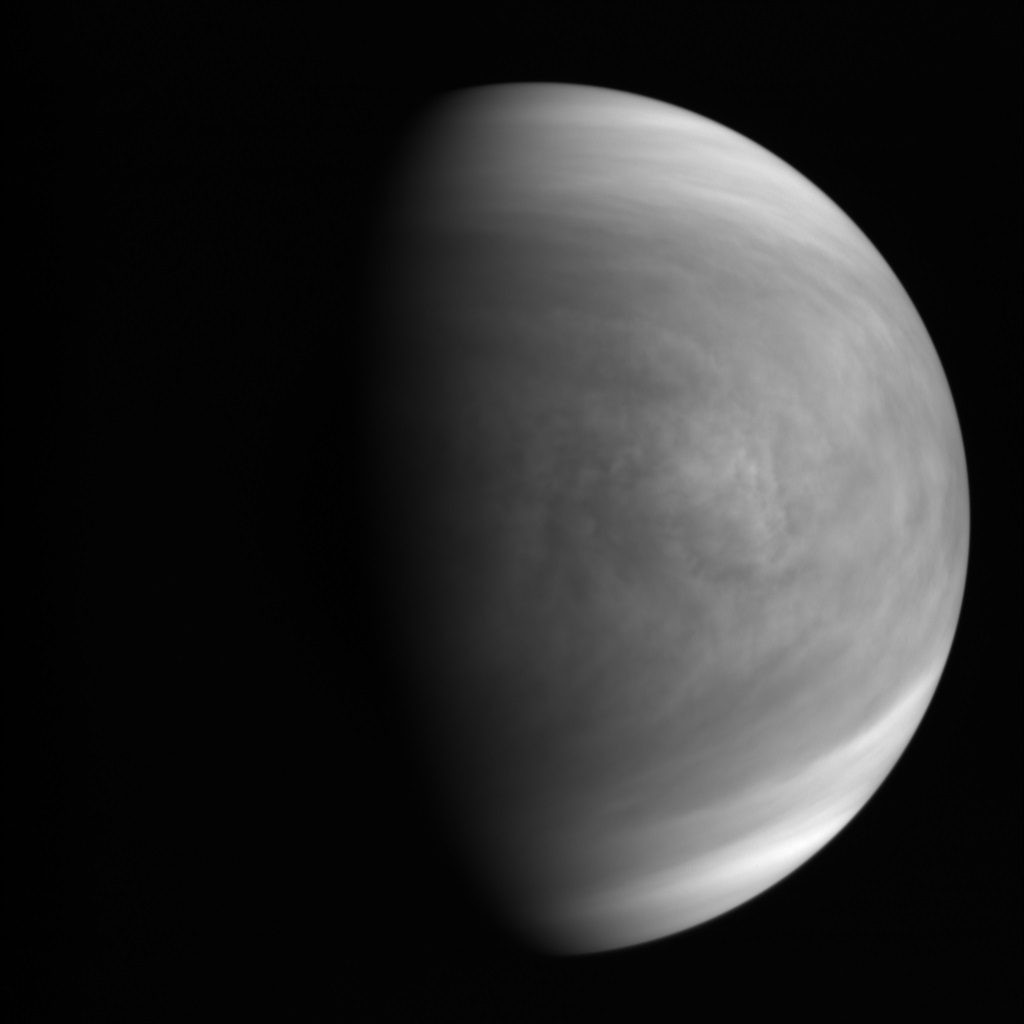

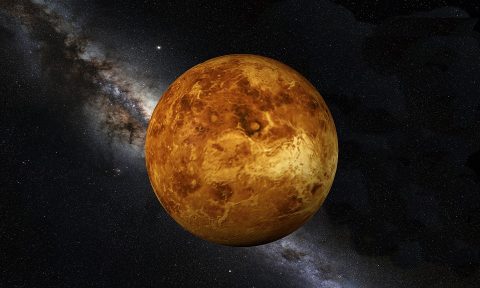

그런데 이제 일부 과학자들은 이 같은 ‘천편일률적인’ 생명체 탐사에서 벗어나 새로운 방법을 모색하고 있다. 바로 금성의 구름 속에서 미세 생명체를 탐사하는 것과 같은 사례다.

미국 위스콘신-매디슨대 우주과학 및 공학센터 선임과학자인 산제이 리메이(Sanjay Limaye) 박사가 이끄는 국제연구팀은 ‘우주생물학’(Astrobiology) 저널 최근호에 외계 미생물이 살 만한 가능성이 있는 곳으로 금성의 대기를 제시했다.

한때 생명체 살 수 있는 물과 기후조건 갖춰

리메이 박사는 “금성은 자체적으로 생명체를 진화시킬 수 있는 수많은 시간이 있었다”며, 일부 연구모델에 따르면 금성은 한때 20억년 동안 지표에 액체상태의 물과 생명체가 살 수 있는 기후조건을 갖추고 있었다고 설명했다. 그는 “금성에서 생명체가 살 수 있었던 기간은 화성보다 훨씬 길다”고 밝혔다.

대부분이 박테리아인 지구 미생물은 대기권으로 휩쓸려 올라가서도 생존할 수 있는 것으로조사됐다. 논문 공저자인 미국 항공우주국(NASA) 아메스 연구센터 데이비드 스미스(David J. Smith) 박사에 의하면 과학자들이 특수 제작한 풍선을 사용해 박테리아가 41㎞ 높이의 성층권에서도 살아있는 것을 확인했다.

지구상에서도 믿을 수 없을 만큼 가혹한 환경, 예를 들면 옐로스톤 온천이나 심해의 열수 분출구, 오염된 지역의 독성 폐기물, 세계 도처의 산성 호수 등에서 서식하는 미생물들의 사례가 늘어나고 있다.

논문 공저자인 캘리포니아 주립 과학기술대(포모나) 생물화학과 라케쉬 모걸(Rakesh Mogul) 교수는 “우리는 지구상의 생명체가 심한 산성 환경에서도 번성하고, 이산화탄소를 먹으며, 황산을 생성할 수 있다는 사실을 알고 있다”며, 금성의 구름 많고 반사율 높은 산성 대기는 대부분 이산화탄소와 황산을 함유한 물방울로 구성돼 있다고 지적했다.

금성 구름 속 생명체 가능성, 50년 전 처음 제시돼

금성의 구름에 생명체가 살 수 있는 가능성은 1967년 생물물리학자인 해롤드 모로비츠(Harold Morowitz)와 유명한 천문학자인 칼 세이건(Carl Sagan)에 의해 처음 제기됐다. 그 수십년 뒤 행성 과학자인 데이비드 그린스푼(David Grinspoon)과 마크 블록(Mark Bullock) 및 동료 과학자들이 이 이론을 확장시켰다.

금성의 대기가 생명체가 살 수 있는 가능성 있는 틈새라는 개념을 지지하면서 1962년과 1978년 사이에 일련의 우주 탐사가 실시됐다. 이 탐사 결과 고도 40~60㎞ 사이 금성 대기의 저층과 중간층은 온도와 압력 조건으로 볼 때 미생물 생존이 가능하다는 결론을 얻었다. 그러나 금성의 지표는 섭씨 450도 이상으로 치솟아 생물체 생존에는 부적합했다.

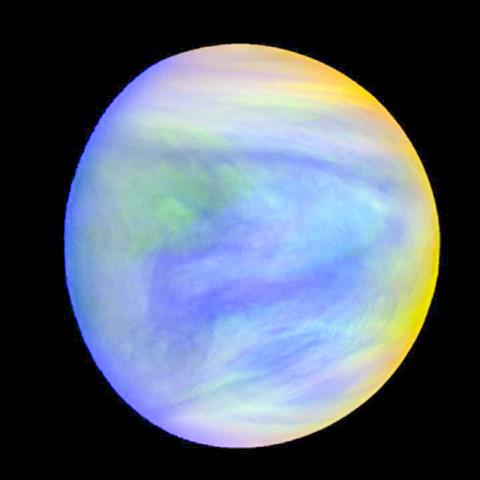

현재 일본 항공우주탐사국의 아카쓰끼 금성 탐사 임무에서 NASA 참여 과학자로 연구를 수행하고 있는 리메이 박사는 논문 공저자인 폴란드 질로나 고라 대학 그르체고르츠 스토워비크(Grzegorz Słowik) 박사와 우연히 교사 워크숍에서 만난 뒤 금성의 대기를 재탐사해보겠다는 열망을 품게 되었다. 스토워비크 박사는 금성의 구름 속에서 관찰된 설명할 수 없는 검은 부분(patches)들로 구성된 미확인 입자들이 지구상의 빛을 흡수하는 속성을 가진 박테리아와 흡사하다는 사실을 알려주었다. 분광학 관측, 특히 자외선에서 금성 구름 속의 검은 부분들은 응집된 황산과 다른 알려지지 않은 광 흡수 입자로 구성돼 있음을 보여준다.

리메이 박사는 이 검은 부분들이 거의 1세기 전 지상의 망원경으로 처음 관측된 뒤 미스터리로 남아있었다고 말했다. 이 검은 패치들이 후속 탐사를 통해 좀더 상세하게 연구되었다.

리메이 박사는 “금성은 자외선에서 30~40%의 대비와 함께 단편적으로 어둡고 황산이 풍부한 부분들을 나타내는데 좀더 긴 파장에서는 아무 것도 나타나지 않는다”며, “이 검은 부분들은 며칠 동안 지속되다가 모양을 바꾸어 계속 대조를 이루고 규모에 따라 다르게 나타난다”고 설명했다.

“금성 구름 속 검은 입자들, 지구의 조류와 비슷”

지금까지 금성의 대기에서 표본을 수집한 기구들이 이 표본들이 유기체인지 무기물인지 구별할 수는 없었으나 어두운 패치를 구성하는 입자들은 지구상의 박테리아와 거의 동일한 치수를 가지고 있다.

리메이와 모걸 박사는 이 패치들이 지구의 호수나 바다에서 흔히 볼 수 있는 조류(algae)의 개화와 비슷한 어떤 것으로서 금성의 대기 속에서만 유지되는 것으로 생각하고 있다.

행성의 대기를 주로 연구해 온 리메이 박사는 인도 북부의 고지대에 있는 초카(Tso Kar) 소금호수를 다녀오고 나서 금성의 구름에 있는 미생물에 대한 아이디어를 재검토하게 되었다. 이 호수에서 그는 유황을 고정하는 박테리아의 가루 같은 잔해물이 호수 가장자리의 썩어가는 풀들에 모여있다 대기 중으로 흩어지는 현상을 관찰했다.

그는 그러나 지난 10억년 동안 금성 표면에 광범위하게 용암이 흘러넘치면서 초기 지상의 역사를 파괴하고 뒤덮어버림으로써 금성에 존재했던 액체상태의 물이 증발됐을 때의 방정식은 아직 밝혀지지 않았다고 지적했다.

2020년 말쯤 금성 구름 탐사 가능할 듯

외계 생명체 탐사에서 지구 이외 행성의 대기는 대부분 아직 조사되지 않은 채 남아있다.

리메이 박사는 금성 대기의 표본을 수집할 수 있는 가능성의 하나로 그림에서 보는 것과 같은 금성 대기 기동 플랫폼(Venus Atmospheric Maneuverable Platform:VAMP)을 띄워볼 수 있다고 제안한다. 이 플랫폼은 비행기처럼 날되 소형 비행선처럼 금성의 구름층을 떠다니면서 1년 정도 데이터와 표본을 수집하는 임무를 수행한다는 것.

이 플랫폼에는 라만 라이다와 기상 및 화학센서, 분광계와 같은 계측기를 포함해 살아있는 미생물을 식별할 수 있는 현미경을 탑재할 수 있다.

모걸 박사는 “실제로 알기 위해서는 거기에 가서 구름 표본을 가져와야 한다”며, “금성은 우주생물학 탐사에서 흥미로운 새로운 장이 될 수 있을 것”이라고 말했다.

위스콘신 과학자들은 현재 2020년 말로 예정된 러시아의 ‘로스코스모스 베네라-D’(Roscosmos Venera-D mission) 탐사에 NASA의 참여 여부가 계속 논의 중이어서 그런 장이 열릴 것으로 기대하고 있다. 베네라-D의 현재 계획에는 궤도 위성과 착륙선 및 NASA가 지원하는 표면 기지와 공중 기동 플랫폼이 포함될 수 있을 것으로 보인다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2018-04-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터