콜럼비아 대학 오즈구르 샤힌(Ozgur Sahin) 교수 연구팀은 그동안 물에서 에너지를 생산할 수 있는 기술을 개발해왔다. 그리고 27일 ‘네이처 커뮤니케이션’를 통해 기존 화석연료를 대체할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다.

연구팀은 ‘Potential for natural evaporation as a reliable renewable energy resource’란 제하의 논문을 통해 미국의 호수와 저수지 수면에서 매일 발생하고 있는 증발현상을 통해 에너지를 수확할 수 있다고 말했다.

또 이 기술을 적용할 경우 미국에 필요한 전기의 70%를 공급할 수 있다고 주장했다. 샤힌 교수 연구팀은 지난 2014년 고초균(Bacillus subtilis) 포자를 활용해 수증기로부터 에너지를 얻는 발전기를 처음 선보인 바 있다.

기화·액화 현상 이용한 발전기 개발

물 분자는 운동량에 따라 그 활동량이 변화하고 그 활동량에 따라 형태가 변화한다. 물 분자의 운동량이 적으면 얼음이고, 운동량이 좀 더 커지면 물이 되며, 좀 더 커지면 수증기가 된다. 물 분자의 운동량이 많아지는 것은 열에너지 때문이다.

열을 가했을 때 물 표면에서 운동량이 많은 물 분자가 인력(引力)을 깨뜨리며 기체로 변한다. 그리고 이 기화 과정에서 물 분자가 증발열을 흡수하게 된다. 그러나 열이 없으면 수증기가 된 물 분자의 운동량이 줄어들고 물방울로 다시 환원된다.

샤힌 박사 연구팀이 개발한 발전기는 이런 기화·액화현상을 활용하고 있다. 나뭇잎 표면에 수분이 증발하면 나뭇잎이 구부러지고, 축축해지면 다시 펴지게 되는데 연구팀은 나뭇잎보다 더 유연하게 움직이는 특수 고무판을 제작했다.

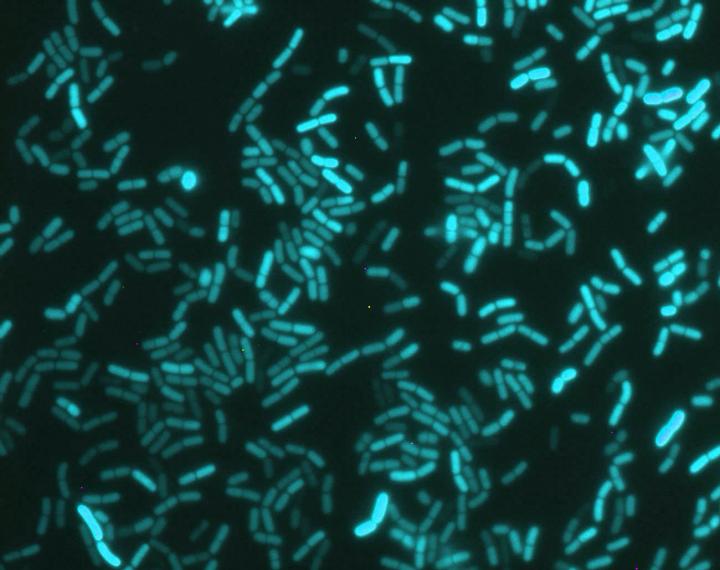

그리고 이 고무판 위에 세균의 일종인 고초균 포자를 코팅해 기화·액화작용에 민감하게 반응토록 했다. 고초균 포자를 사용하는 것은 다른 세균 포자들과 비교해 효율이 매우 높기 때문이다.

고초균은 자연계에 널리 분포하는 비병원성 간균의 일종으로 편모(輔毛)를 끊임없이 움직이면서 활발하게 운동을 하고 있다. 고초균이 죽거나 휴면 상태에서도 활동을 지속하는데 이에 따라 고무판 위에 한번 코팅하면 거의 영구적으로 사용이 가능하다.

습도에 따라 구부러졌다고 펴지는 움직임을 반복하는데 이 원리를 이용해 만든 전력생산장치를 만들었다. 이 장치를 수면 위에 설치하면 습도 변화에 따라 앞뒤, 좌우로 움직이면서 전력을 생산하게 된다.

샤힌 교수는 “이 기술을 더 보완한다면 기존 에너지를 대체할 수 있는 유망기술이 될 수 있다.”고 말했다. 실제로 2014년 당시 이 발전기에서 생산한 전기량은 LED 전등을 킬 정도였다. 그러나 지금 그 능력이 크게 신장됐다.

신재생에너지 대량 생산 가능해

연구팀은 논문을 통해 현재 이 발전기를 호수와 저수지 수면 위에 설치할 경우 8 평방센티미터 넓이의 수면 위에서 2~60 마이크로와트의 전기를 생산할 수 있다고 밝혔다. 이를 미국 내 호수·저수지에서 생산할 경우 325 기가와트(GW)의 전력생산이 가능하다고 말했다.

1 기가와트는 10억 와트로, 대형 발전소나 파워 그리드의 출력량을 표현하는 데 사용되는 단위다. 태양전지 1GW로 매일 1시간씩 1달간 전기를 생산하면 월 300kw의 전기를 사용하는 집 10만 가구가 사용할 수 있다.

전력 생산량을 이처럼 늘릴 수 있었던 것은 유전공학적으로 세균 포자를 더 강하면서 탄력적으로 변환시켰기 때문이다. 또한 최근 개발되고 있는 새로운 신소재로 고무판의 움직임을 더 활성화할 수 있었다.

샤힌 교수는 “이 발전기를 상용화하기 위해 생산비용을 더 줄여야 한다.”고 말했다. 이를 위해 현재 사용하고 있는 고초균 포자의 낮은 접착력을 보완할 수 있는 또 다른 세균이나 물질을 찾고 있다고 밝혔다.

발전기에 투입하고 있는 에너지 역시 줄여나가고 있는 중이다. 현재 사용하고 있는 태양광전지보다 더 높은 효율의 에너지원을 찾고 있다고 말했다. 발전기를 지속적으로 작동할 수 있는 방안 역시 다각도로 모색 중이다.

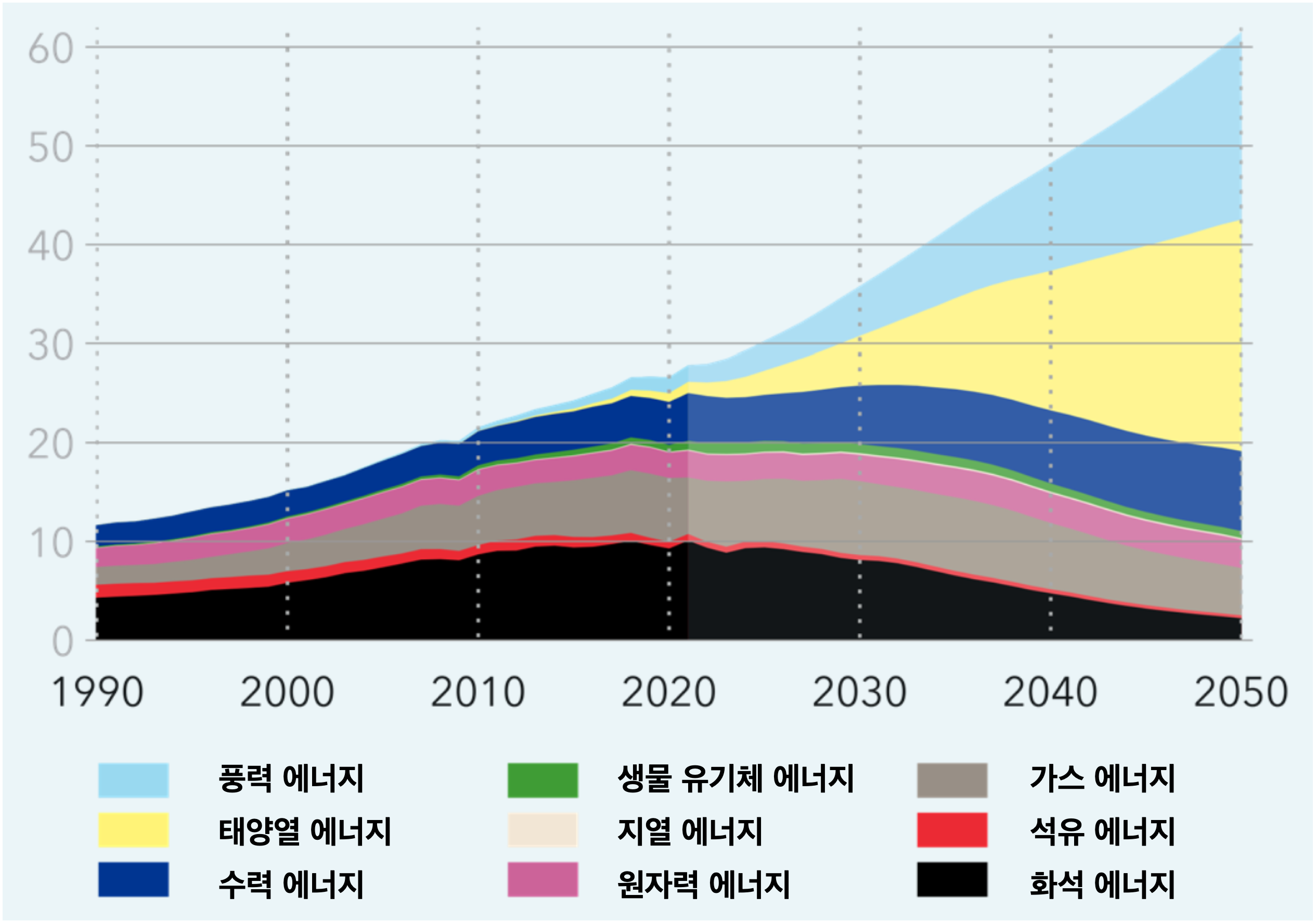

연구팀은 논문을 통해 현재 약 50%의 태양에너지가 지구 위에서 물을 증발시키고 있으며, 이 증발현상을 통해 다양한 신재생에너지를 생산할 수 있다고 주장했다. 이 자연현상 속에서 발생하는 에너지 활용이 가능하다는 것.

보고서는 이 물의 증발과정을 통해 에너지를 생산할 수 있지만 그 잠재력에 대해 충분한 설명이 이루어지지 않고 있으며, 활용할 수 있는 에너지 역시 낭비되고 있다고 주장했다. 그러나 이 자연현상을 활용할 경우 막대한 에너지 생산이 가능하다며 관심을 촉구했다.

현재 미국과 유럽의 많은 과학자들은 ‘물과 에너지의 결합(water-energy nexus)’이라는 슬로건을 내걸고 물로부터 에너지를 추출하려는 노력을 기울이고 있다. 보다 효율적인 방식으로 지속가능한 에너지를 생산하기 위한 노력의 일환이다.

수소와 산소의 화학 반응으로 전기를 만들어 내는 "연료 전지 자동차(Fuel Cell Electric Vehicle)는 대표적인 성공사례 중의 하나다. 그러나 물 증발현상을 통해 발전기를 만든 것은 샤힌 박사가 처음이다.

자연현상을 활용한 이 발전기가 상용화될 경우 에너지 산업 전반에 파급효과가 매우 클 것으로 예상된다. 샤힌 박사팀이 개발 중이 이 발전기가 성공을 거둘 수 있을지 에너지 관계자들로부터 큰 주목을 받고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2017-09-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터