블랙홀은 유치원생들의 입에도 오르내릴 만큼 단연 스타급 대우를 받는 우주 현상이다. 하지만 과학자들도 블랙홀을 직접 관측하지 못했다. 블랙홀은 빛마저 삼켜버리므로 인간의 눈으로는 볼 수 없는 천체이기 때문이다.

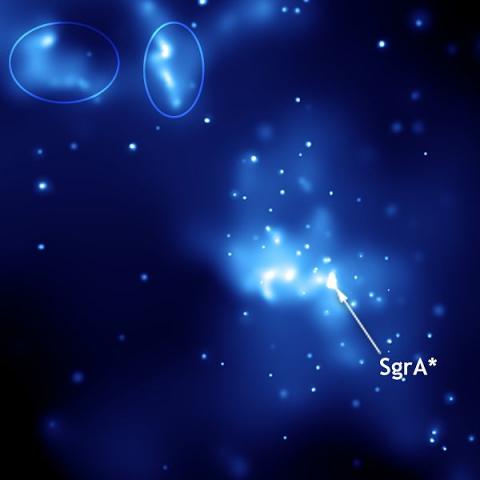

그런데 블랙홀의 실제 모습을 관측하는 프로젝트가 시도됐다. 지난 4일부터 14일까지 약 열흘간 전 세계의 전파망원경이 일제히 궁수자리 A*와 처녀자리 A*에 초점을 맞춘 것. 약 2만8000만 광년 거리에 있는 궁수자리 A*는 우리은하의 중심에 위치한 초거대 블랙홀이며, 처녀자리 A*는 5500만 광년이나 떨어진 은하 M87의 중심에 있는 거대 블랙홀이다.

블랙홀은 우주의 어느 곳이나 존재할 수 있다. 매우 큰 별들이 수명을 다해서 폭발하고 난 후, 한 곳으로 오그라든 별의 시체가 바로 블랙홀이기 때문이다. 하지만 태양보다 수백만 배에서 수십억 배 무거운 초거대 블랙홀은 은하의 중심부에만 존재한다.

우주에는 약 1천억 개의 은하가 흩어져 있는데, 거의 모든 은하의 중심마다 블랙홀이 존재하는 것으로 추정한다. 지금까지 발견된 블랙홀 중 가장 큰 것은 지구로부터 3억 광년 거리에 있다. 2011년에 관측된 이 블랙홀의 질량은 태양의 210억 배에 달한다. 우리은하의 초거대 블랙홀인 궁수자리 A*는 태양 질량의 400만배이며, 처녀자리 A*는 궁수자리 A*보다 약 1500배 더 크다.

전 세계의 전파망원경이 이 두 거대 블랙홀에 초점을 맞춘 것은 ‘이벤트 호라이즌 망원경(EHT ; Event Horizon Telescope)’ 프로젝트 때문이다. 궁수자리 A*를 관측하기 위해선 지구 궤도를 돌고 있는 허블우주망원경보다 1000배나 더 강력한 망원경이 필요하다.

사상 최초로 블랙홀 촬영에 성공했을 가능성 높아

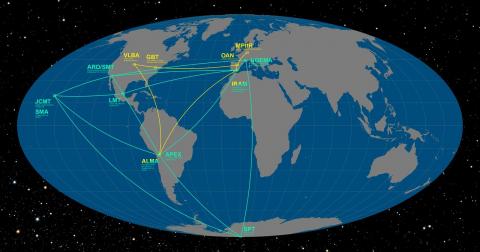

이 문제를 해결하기 위해 출범한 것이 EHT 프로젝트다. 거대한 망원경을 만드는 대신 하와이, 멕시코, 칠레, 프랑스, 스페인, 남극 등 전 세계에 산재한 8개의 전파망원경을 거대한 렌즈처럼 결합했다. 즉, 블랙홀의 실제 모습을 보기 위해 지름 약 1만㎞만한 지구 크기의 가상 망원경을 만든 것이다. 이 프로젝트에는 미국, 유럽, 일본, 한국 등 전 세계 14개 연구기관이 참여하고 있다.

이벤트 호라이즌(Event Horizon)은 ‘사건의 지평선’이란 의미로서, 블랙홀의 가장자리를 말한다. 사건의 지평선 안쪽을 넘어서면 빛조차도 빠져나오지 못한다. 사실상 블랙홀의 경계선인 셈이다. 이 경계선 안쪽의 블랙홀은 아무 것도 보이지 않으므로, EHT가 관측해서 이미지를 만드는 부분은 바로 이벤트 호라이즌, 즉 사건의 지평선이다.

블랙홀의 가장자리에는 그 속으로 빨려 들어가지 않고 맴도는 광자에 의해 블랙홀의 형상이 드러날 것이기 때문이다. EHT 프로젝트는 전 세계 각지에 산재하는 전파망원경을 통해 얻는 블랙홀의 무선 주파수를 컴퓨터로 통합 분석해 블랙홀의 이미지를 만들게 된다. 8대의 전파망원경을 함께 사용하면 약 1만3000㎞ 떨어진 야구장에서 바늘만한 크기의 물체를 찾을 수 있는 성능을 발휘하는 것으로 알려졌다.

EHT 프로젝트는 각지의 전파망원경으로 초거대 블랙홀을 동시에 관측한 다음 ‘초장기선 간섭계 기술(VLBI ; Very Long Baseline Interferometry)’을 활용해 분해능을 높인다. 블랙홀은 중력이 시공간에 뒤틀리는 탓에 주변의 빛이 왜곡돼 여러 이미지가 겹쳐서 나타날 수 있다.

따라서 이번에 관측된 결과를 EHT 프로젝트 팀이 통합 분석해 새로운 이미지로 만들려면 몇 개월간의 작업을 거쳐야 한다. 외신에 의하면 이번 프로젝트에 참가한 천문학자들은 사상 최초로 블랙홀 촬영에 성공했을 가능성이 높다고 주장한 것으로 전해진다.

블랙홀도 언젠가는 소멸해

지난 2013년 EHT 프로젝트 팀이 초기 자료만을 분석해서 공개한 최초의 블랙홀 이미지는 초승달 모양과 흡사했다. 그때 공개된 이미지는 프로젝트 초기여서 완벽한 형상이 아니었다. 하지만 이번 관측에서는 좀 더 완벽하고 정확한 블랙홀의 형상이 발표될 것으로 기대되고 있다.

모든 은하의 중심부마다 위치하고 있는 초거대 블랙홀이 어떻게 형성되는지는 아직 밝혀지지 않았다. 그런 블랙홀은 너무 거대해서 초신성 폭발 때 만들어지는 보통 블랙홀의 이론으로는 설명되지 않기 때문이다. 지금까지는 성단이 합쳐졌거나 블랙홀이 블랙홀을 잡아먹었다는 가설로밖에 설명되지 않고 있다.

실제로 블랙홀은 행성이나 우주 가스 등 질량이 있는 모든 것은 흡수해가며 성장한다. 하지만 이처럼 모든 것을 집어삼키며 커지는 블랙홀도 결국은 소멸한다. 양자역학 효과로 인해 블랙홀로 들어간 에너지가 언젠가는 우주로 빠져나올 수밖에 없기 때문이다. 물론 블랙홀이 완전히 소멸하는 데 걸리는 시간은 우주의 나이보다 몇 배의 시간이 흐른 후일 것으로 예상한다.

은하의 중심에 있는 초거대 블랙홀은 은하의 전체 크기를 확장할 수 있는 거대한 기둥을 생성하기도 한다. 이 기둥들이 어떻게 생성되는지를 알게 될 경우 천문학자들은 은하가 어떻게 진화하는지 이해할 수 있다.

또한 블랙홀 내부로 들어간 정보들에 어떤 일이 일어나는지를 정확히 알게 된다면, 지금 우리가 우주에 대해 알고 있는 모든 지식이 바뀔지도 모른다. 무엇보다 EHT 프로젝트가 성공해 블랙홀의 뚜렷한 이미지를 만들 수 있다면, 우주에서 가장 신비롭고 강력한 힘조차도 인간이 이해할 수 있다는 것을 증명하게 된다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2017-04-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터