고대 철학자 플라톤(Platon)은 우리가 현재 살고 있는 세계는 '허상'이라고 봤다. 진짜 세계는 동굴 밖 '이데아(Idea)'에 있다. 지금 사는 이 현실세계가 사실은 '진짜'가 아니라면? 그야말로 '매트릭스(Matrix)'의 세계일 수 있다는 이야기다.

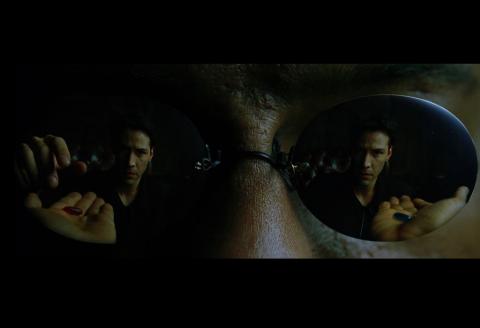

1999년도에 제작된 워쇼스키 남매의 영화 매트릭스(The Matrix)는 우리가 살고 있는 현실세계(Real world)가 '진짜(reality)'가 아닐 수 있음을 보여준다. 고대 철학자들과 과학자들이 주장해 온 현실 세계와 다른 '또 다른 세계'는 기술의 발달로 '실제'하게 되었다.

이정우 경희대사이버대학 교수는 13일(목) 서울 홍릉 문화창조아카데미에서 개최된 다다오픈강좌에서 '매트릭스에 담긴 철학관'을 심도깊게 조망했다. 여기서 '매트릭스'란 영화 매트릭스(The Matrix)를 이야기하는 것이지만 원래 뜻인 '모체'라는 의미와 최근 통용되고 있는 '사이버 공간(cyberspace)'이라는 언어를 포함하기도 한다.

이정우 교수는 플라톤의 이데아론 부터 '가능세계(possible world)', '다중우주론(多重宇宙論)' 등 철학과 과학을 광범위하게 넘나들며 흥미로운 관점으로 영화 매트릭스를 설명했다. 이 교수는 과거 수많은 철학자들이 주장해왔던 '새로운 세계', '현실과 다른 세계'가 최근 테크놀로지(technology)의 발달로 실제 구현되고 있다고 말했다. 바로 '가상의 세계(Virtual World)'로 말이다.

고대 철학자들이 주장하는 또 다른 세계가 기술로 실현

이정우 교수는 "인간은 참과 거짓을 구분한다. 그리고 고통스럽더라도 진실을 추구한다. '참'이라는 말에는 '진리'와 '진실'이 담겨있다. 하지만 '진리'란 보이지 않는 것을 보이게 할 때 성립하지만 '진실'은 볼 수 있는데도 보지 못하는 것을 보이게 할 때 성립한다"고 말했다.

즉 진리와 진실은 '참'이지만 서로 다르다. 이 교수는 "진리는 범상한 인간들이 보지 못하는 것을 비범한 능력의 인간들이 보여주는 것이지만 진실은 누구나 보려면 볼 수 있는데도 보지 못하고 있는 것을 그것을 본 사람이 알려주는 것"이라고 덧붙였다.

영화 매트릭스 후반에 네오가 자신이 싸우고 있는 공간이 실제 세계가 아니라 0과 1로 이루어진 이진법적 세상, 즉 '디지털 사이버 공간'이라는 사실을 알아차렸을 때 '진실'에 눈을 뜨게 된다. 네오는 '볼 수 있는데도 보지 못했다가 보게 되었을 때 비로소 '진실'을 알게 된 것이다.

이 교수는 철학자이자 수학자인 라이프니츠(Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646~1716)의 '형이상학(metaphysica)'이 영화에 표현되고 있다고 분석했다. 형이상학은 '세계'라는 전체를 시야에 둔다. 어느 부분이나 차원, 공간을 분류하지 않고 세계 그 자체를 염두에 둘 때 이 세계 이외의 어떤 다른 세계에 대해 생각할 수 있다. 공간적 혹은 외연적 '바깥'을 의미하는 것이 아니라 다양한 의미에서의 '바깥'이 존재한다는 의미이기도 하다.

영화 매트릭스의 세계도 바로 이러한 형이상학적인 '바깥'에 속한다. 실상 주인공인 네오(키에누 리브스)는 기계가 만들어놓은 정교한 매트릭스 안에서 살면서 또 다른 가상의 세계인 변종 매트릭스와 매트릭스 안에서는 볼 수 없었던 현실 세계(Real world)를 구분하게 되면서 매트릭스 안에서 거짓 삶을 살고 있는 인류의 메시아로 등판하게 된다.

매트릭스 철학은 신체와 정신이 분리된 인간의 삶에 투영돼

오시이 마모루(oshii mamoru) 감독이 연출한 일본 애니메이션 공각기동대(1995)에도 매트릭스와 같은 세계관이 표현된다. 인간의 뇌가 컴퓨터로 접속되면서 현실과는 또 다른 세계가 열린다.

이 교수는 두 영화에는 '심신이론(Mind-body problem)'이 깔려있다고 설명했다. 공각기동대와 매트릭스의 인간은 육체는 한군데에 고정되어 있으면서 정신은 분화하여 활동한다. 몸은 하드웨어가 되고 정신은 소프트웨어가 되는 것이다.

심신문제(Mind-body problem)는 신체 작용과 심리 작용의 관계에 관한 질문이다. 가령 우리가 사탕을 먹으며 달콤함을 느끼는 것은 실제 존재하기 때문에 그렇게 느꼈다고 생각하지만 어쩌면 뇌에서 감각기관에게 주는 시그널(신호)에 불과한 경험일 수 있다. 즉 실제로 먹고 느끼면서 자기 스스로 이 세계에 존재하고 있다고 믿지만 이러한 존재감은 인간의 감각기관을 속이면 동일한 경험을 체화할 수 있다는 것이다.

공각기동대에서는 '전뇌(전자두뇌)화'된 사이보그들이 등장한다. '전뇌화(電腦化)' 란 프로그래밍이 된 뇌를 의미한다. 뇌에 이식된 신호장치를 통해 마치 실제로 그런 경험을 한 것처럼 느낄 수 있다. 다만 여기서 문제는 '달콤하다'고 느끼는 개인적인 경험을 어떻게 객관화된 디지탈 이미지로 전송하는가 하는 의문은 남는다.

'우리가 사는 이 세계가 꿈이 아니라는 보장이 어디 있는가?'라는 장자의 물음은 이 세계에 머물 것인가, 바깥으로 나갈 것인가 하는 문제로 확장된다. 네오는 진실을 알고자 하는 빨간 알약을 선택해 삼킨다. 바로 여기에 인간은 진실을 알고싶다는 인식론적 의지가 담겨져 있다고 이 교수는 말했다.

플라톤의 바깥은 '이데야'였지만 네오의 바깥은 기계가 인간을 에너지로 배양하고 있는 황폐한 미래세계였다. 진실을 알게 되었을 때 우리의 선택은 어떤 것이 될까?

기술의 발전은 또 다른 세계를 만들고 있다. 지금 현실을 운명으로 받아드리고 살아갈 것인지 진실에 대한 갈망으로 고통스럽더라도 현실을 인지할 것인지 인류에게 그런 선택의 갈림길이 올 지도 모르겠다.

- 김은영 객원기자

- teashotcool@gmail.com

- 저작권자 2017-04-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터