아이만 있는 어느 단독 주택에서 화재가 발생한다. 잠시 외출했던 아이의 엄마는 뒤늦게 화재 소식을 듣고 나서 집으로 달려와 아이를 살려달라고 울부짖는다. 그러나 화마(火魔)의 기세가 너무 강해 아무도 선뜻 집안으로 들어가 아이를 구해낼 엄두를 내지 못한다.

그때 신고를 받고 도착한 응급구조대의 차량에서 한 대의 로봇이 내리고, 지체 없이 불길 속으로 들어간다. 로봇이 집안으로 들어간 후 천장의 일부가 무너지자, 이를 지켜보는 사람들의 입에서는 탄식이 흐른다. 그러나 잠시 후 불길을 헤치면서 아이를 안은 로봇이 등장하자 사람들은 모두 환호성을 지르며 생명을 구한 로봇에게 찬사를 보낸다.

SF 영화에서나 등장할 만한 상황이라 여기겠지만, 대다수 로봇 전문가들은 멀지 않은 미래에 우리 주위에서 흔히 볼 수 있는 장면이 될 것으로 예상하고 있다. 그리고 이 같은 예상을 현실로 만들기 위해 미국에서는 매년 전 세계의 로봇 과학자들이 모여 자신들이 개발한 재난대응 로봇들의 성능을 테스트해 보는 대회가 열리고 있다.

세계 경진대회에 국내 3개 팀 출전

전 세계의 로봇 과학자들이 한 자리에 모여 로봇 기능만으로 진검 승부를 벌이는 행사는 ‘국제 재난대응 로봇 경진대회(DRC)’다. 재난대응 관련 로봇 기술 개발을 촉진하고자 시작된 이 대회는 미 국방부 산하의 방위고등연구계획국(DARPA)이 개최하는 세계 최대 규모의 로봇 경진대회다.

이 대회에서 수행해야 할 미션은 재난 상황을 가정하여 주어진다. 예를 들면 고장난 원자력 발전소 현장에 로봇이 들어가 폭발이나 누출을 막는 등의 과제가 주어진다. 이를 위해 로봇은 자동차를 운전하고, 험지를 걸어서 돌파해야 하며, 사다리를 기어서 올라가거나, 냉각수 밸브를 잠그는 등의 난제를 해결해야 한다.

6월에 최종 결선을 앞둔 이 대회에는 국내에서 KAIST를 포함한 서울대와 로보티즈 등 모두 3개 팀이 참가한다. 대회의 최종 결선에 오른 팀은 국내 3개 팀을 비롯하여 미국과 일본, 중국 등 전 세계 총 25개 팀이다

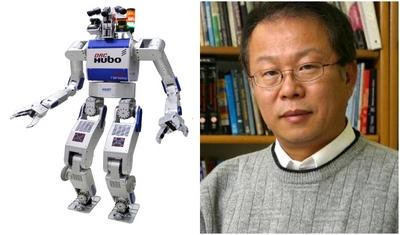

국내 참가팀은 모두 순수 국내 기술로 자체 개발한 로봇으로 대회에 참가한다. 그 중에서도 국내 대표주자인 KAIST의 오준호 교수팀은 지난 2004년에 개발한 휴머노이드 로봇 휴보를 재난구조에 맞게 개조한 ‘DRC휴보2’로 우승을 노리고 있다.

국내 로봇 개발의 산 증인이라고도 할 수 있는 오 교수에게 이번 대회에 임하는 준비상황을 물어보았다.

- 예선에서는 8위를 기록하면서 예상보다 부진했는데 그 원인은?

기능의 문제가 아니라 하드웨어 세팅이 제대로 되지 못해서 실력을 제대로 발휘하지 못했을 뿐이다. 사람으로 비유한다면 운동선수가 경기 당일 넘어져서 타박상을 입은 것과 비슷하다. 실력이 없어서 8위를 기록한 것이 아닌 만큼 본선에서는 만전을 기할 계획이다.

- 주어진 임무 중 DRC휴보2가 가장 손쉽게 할 수 있는 작업과 어려워 하는 작업은?

아무래도 DRC휴보2가 다른 로봇들보다 조금 작기 때문에 차에서 내리는 작업 등에서 수월할 것으로 보여진다. 그리고 착용하는 배터리의 성능도 경쟁 로봇들 보다 1~2시간 정도는 더 사용할 수 있다는 점도 유리하게 작용될 것으로 보인다. 특별한 약점은 없지만, 돌발 미션에 대해 유연하게 대처할 수 있는 기능을 더 보완할 계획이다.

- 본선에서의 최대 경쟁 상대는 어느 나라의 로봇인가?

본선에 오른 로봇들인 만큼 다들 실력이 만만치 않지만, 그 중에서도 주최 측인 미국의 아틀라스 로봇이나 작년에 우승한 일본의 에스원 로봇 등이 가장 강력한 경쟁자라 할 수 있다.

산업통상자원부의 국민안전 로봇 프로젝트

국내의 재난대응 로봇이 경진대회 출전을 위해서만 개발되고 있는 것은 아니다. 실생활에 사용될 수 있도록 산업통상자원부는 재난대응 로봇 개발 및 관련 산업 생태계 조성을 위한 준비를 활발하게 진행하고 있다. 바로 ‘제조업 혁신 3.0’과 ‘안전산업 활성화 방안’의 일환으로 추진 중인 '국민안전 로봇 프로젝트'다.

이 프로젝트는 현재 예비타당성 조사를 받고 있다. 사업의 타당성을 인정받아 수행이 확정되면 짙은 연기 속에서 작동하는 센서나 험한 지역에서도 구동되는 크롤러(crawler) 시스템 등이 개발될 예정이다. 이 같은 기술들은 화재나 폭발, 붕괴 등의 복합재난과 원전 사고 시 피해자 확인 및 구조 같은 초동대처가 가능한 로봇의 개발로 이어지게 된다.

재난대응 로봇 개발에는 부처 및 공공기관들의 다양한 입장이 골고루 포함될 전망이다. 기획 단계에서는 국민안전처 및 한국수력원자력 등 관계부처와 협의를 진행하고, 향후 소방관과 원전 근무자 등 수요자들의 요구를 기술개발에 적극적으로 반영하게 된다. 이러한 과정을 거친 재난대응 로봇은 오는 2022년 이후 상용화를 목표로 하고 있다.

선진 로봇기술 보유국과의 협력 기반도 마련된 상태다. 산업통상자원부의 관계자는 “최근 미 국방부와 재난대응로봇 분야 협력 약정을 맺었다”고 전하며 “양국은 하반기 워크숍을 개최하여 연구 과제를 발굴할 계획인데, 이르면 내년에 공동 R&D에 착수할 계획”이라고 밝혔다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2015-06-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터