현미경은 눈으로 자세히 들여다볼 수 없는 작은 물질을 확대해준다. 현대 과학기술이 발전하면서 나노 사이즈의 작은 물질도 관찰할 수 있게 됐지만 일반적으로 빛의 파장보다 작은 크기의 물체나 패턴은 아무리 좋은 광학렌즈를 사용한다 하더라도 확대해 볼 수 없다. 빛의 파동적 특성 때문에 ‘회절한계’에 부딪히기 때문이다.

회절한계란 서로 다른 두 점이 빛의 파장의 절반에 해당하는 거리보다 더 좁게 놓여있는 경우 두 점을 구별할 수 없는 것을 의미한다. 사람의 눈으로 인지할 수 있는 가시광선은 파장 길이가 400~700나노미터이기 때문에 물체의 크기가 200 나노미터 보다 작은 경우 최고 배율의 광학 현미경을 이용하더라도 관찰이 불가능하다. 회절한계 때문이다. 이러한 경우는 일반적으로 전자현미경이나 엑스선을 이용해 물체를 관찰할 수 있다.

그러나 전자현미경이나 엑스선은 살아있는 세포 등을 관찰하기에 부적합할 뿐 아니라 장시간 노출될 경우 측정하는 대상이나 사람이 해를 입을 수 있으므로 지속적인 연구가 필요한 실정이다. 이에 따라 많은 과학자들이 회절한계 극복을 통해 빛을 이용한 나노구조체나 분자구조까지 관찰할 수 있는 연구를 진행하는 추세다.

160 나노미터를 들여다보다

이런 가운데 국내 연구진이 머리카락 굵기보다 약 625배 작은 물질을 관찰할 수 있는 나노 이미징 렌즈를 개발해 주목을 받고 있다. 최춘기 ETRI 그래핀소자창의연구센터 박사팀이 가시광선 파장에서 파장의 3분의1 수준인 160나노미터 간격으로 떨어져 있는 두 개의 선 패턴을 구분하는 렌즈를 개발한 것이다. 해당 렌즈를 백금이 코팅된 카본나노튜브 숲(forest)으로 만들어 회절한계를 극복하고 있다.

이미징 렌즈란 일반적으로 우리가 보는 모든 물체가 이미지화 되는 것처럼 실제 렌즈를 통해 얻는 정보가 이미지화가 된다는 의미에서 만들어진 용어다. 기존의 광학현미경으로 보는 물체를 화면에서 이미지화 할 수 있듯 나노렌즈도 측정되는 물체의 이미지를 전달받아 보게 되는 것이다.

"그동안 광학 현미경은 배율을 아무리 높여도 빛이 가지는 회절한계 때문에 200나노미터 크기의 물체를 볼 수 없었습니다. 200나노미터는 머리카락 굵기의 약 500분의1, 세균의 5분의1~50분의1 크기라고 할 수 있어요. 이처럼 작은 물체를 보려면 전자현미경이나 엑스레이 등이 사용돼야 하는데 이를 위해서는 시료를 자르거나 코팅을 해야 한다는 단점이 있었죠. 시료를 변형하거나 파괴해야 하기 때문에 재사용이 불가능하다는 문제점이 있었던 겁니다. 하지만 이번 연구를 통해 시료에 별도의 처리를 하지 않아도 160나노미터 크기의 물체를 볼 수 있는 길이 열린 셈이에요."

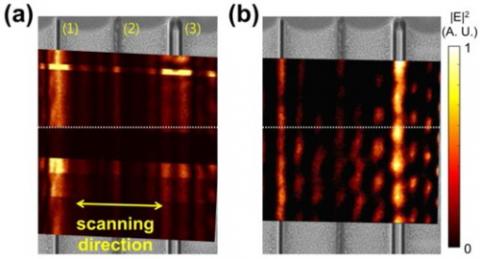

최춘기 박사팀은 백금으로 코팅된 카본나노튜브 숲으로 만든 나노렌즈를 이용해 가시광선 중 초록색 파장(532 nm)의 빛을 통할 경우 160나노미터 간격으로 떨어져 있는 두 개의 막대 모양이 뚜렷이 보인다는 것을 실험으로 증명했다. 최근 연구가 매우 활발한 ‘표면 플라즈몬 폴라리톤(Surface Plasmon Polariton, SPP)’의 정보전달 특성에 착안해 금속 코팅된 카본나노튜브 숲을 회절한계를 극복할 수 있는 나노렌즈로 활용한 것이다. 카본나노튜브 하나하나가 마치 모니터의 단위 픽셀처럼 작동해 160 나노미터 간격으로 떨어진 두 개의 선 패턴 이미지를 구분할 수 있게 해주는 것이다. 이는 광섬유로 이뤄진 내시경 원리와도 비슷하다

"이번 연구는 2007년에 미국의 UC버클리대학교의 중국인 교수에 의해 논문에 보고된 수퍼렌즈에서 아이디어를 얻어 시작됐습니다. 연구하는 도중에 이전 연구에 대한 검증과정이 약 2년 정도로 길어 연구의 진전에 어려움이 있었어요. 다행히 좋은 결과를 얻었지만 여러 가지 크고 작은 어려움에 봉착하곤 했죠."

육안으로 분자구조 확인 가능한 나노현미경… 첫걸음

최춘기 박사팀의 이번 연구는 육안으로 분자구조를 확인할 수 있는 나노현미경 제작의 첫 걸음을 떼었다는 데 의미가 있다. 아직 걸음마 단계의 연구지만 시료에 별도 처리 없이 160나노미터 크기의 물체를 볼 수 있는 길이 열려 향후 나노연구에 기여하게 될 것으로 기대하고 있는 것이다.

"약 3년 동안 연구를 진행했습니다. 전자현미경이나 엑스레이(X-ray)는 고가의 장비이고 일반인들이 쉽게 이용하기 어려워요. 때문에 일반인도 쉽고 간단하게 기존 광학현미경과 같은 원리로 맨눈으로 나노 크기의 물체를 관찰할 수 있는 나노현미경을 개발하고자 연구를 시작하게 됐습니다. 사실 연구 초기에는 회절한계 나노 이미징 연구에 대한 국내 연구 인프라가 거의 없는 상태였기 때문에 연구에 많은 어려움을 겪었습니다. 박사급의 전문 인력을 확보하는 게 어려웠고 외국의 연구결과를 검증하는 단계에서 꽤 많은 시간을 소비해야 했어요. 힘든 시간들이 있었지만 좋은 결과가 나와 뿌듯합니다."

최춘기 박사팀의 이번 연구는 160나노미터 크기를 관찰할 수 있는 이미징 렌즈 기술을 통해 향후 막대 모양 패턴관찰 수준을 뛰어넘어 가로와 세로방향의 문자, 더 나아가 3차원 분자구조 등을 차례로 볼 수 있는 기술수준에 근접하는 기회를 확보한 만큼 향후 나노연구에 크게 기여할 것이라는 기대를 받고 있다.

"아직은 연구 초기 단계이기 때문에 향후 많은 연구들이 이뤄질 필요가 있습니다. 현재는 두 개의 선을 구분하는 아주 기본적인 구조에 대한 이미징 렌즈인 셈이에요. 하지만 앞으로 글자나 숫자, 나아가 3차원 구조체를 직접 눈으로 볼 수 있다면 전자현미경을 대체하는 획기적인 연구결과가 될 것입니다. 뿐만 아니라 정밀 측정 산업 분야에 획기적인 기여가 가능할 것이고요."

- 황정은 객원기자

- hjuun@naver.com

- 저작권자 2014-06-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터