새해 들어 핵 군비경쟁의 바람이 동북아 지역에 거세게 불고 있다. 지난 1월초 중국군 기관지 해방군보(解放軍報)는 “일본의 핵무기 생산능력이 미국과 맞먹는 수준”이라고 주장한 바 있다.

즉, 일본에 있는 6개의 핵연료 재처리시설은 매년 9톤의 무기급 플루토늄을 생산할 수 있으며 이는 핵무기 2천 개를 만들 수 있는 양이라고 주장했다. 이런 가운데 최근 북한이 영변 핵시설로부터 폐연료봉을 꺼내 이를 재처리해 오는 9월까지 플루토늄을 추출할 것으로 알려져 더욱 충격을 주고 있다.

플루토늄(Pu)은 우라늄(U-235)과 더불어 핵폭탄의 주인공이다. 우경화를 내세우며 오래전부터 플루토늄을 자국에 축적시킨 일본과 역시 오랫동안 핵폭탄을 개발하고 있는 북한 그리고 지난 1964년 10월 16일 아시아에서 최초로 핵실험에 성공, 핵보유국이 된 중국 등이 모여 있는 동북아 지역에는 그 어느 때보다 첨예한 핵 군비경쟁이 가열되고 있다.

전문가들은 “최근에 급진적 우경화를 보이고 있는 일본의 핵무장은 북한의 핵보유 못지않게 아시아 안보를 위협하는 요인이다”고 경고하고 있다. 전 세계가 북한 핵문제에 몰두하고 있는 사이에 조용히 일본은 자국내에 핵무기로 전용할 수 있는 플루토늄을 축적해왔다.

2차 대전 중 이미 원폭 개발에 혈안이 됐던 일본은 상당한 기술력을 확보한 상태에서 종전을 맞았고, 이후로도 핵보유의 의지를 꺾지 않은 일본은 지난 1954년 당시 국회의원 나카소네의 주도로 원자력기본법을 통과시켰다. 이후 도카이무라(東海村) 원자력발전소를 건설, 원전건설에 박차를 가하는 동시에 핵무기 개발을 위한 군사용으로 전용할 수 있는 가능성을 열어놓았다.

그 대표적인 사례가 바로 일본에 산재한 재처리 공장들이며, 지난 1970년 지은 몬주(Monju) 고속증식로(Fast-breeder reactor)는 우경화와 더불어 의혹의 대상이 됐다. 이 원자로를 설계한 오마에 겐이치는 “일본은 준(準)핵보유국이다. 일본은 90일 안에 핵무기를 만들 수 있다”고 자신감을 피력해 주변국을 긴장시켰다.

몬주 고속증식로는 사용한 핵연료보다 더 많은 핵연료를 다시 만들어내기 때문에 ‘꿈의 원자로’라고도 불린다. 반면에 이를 통해 92%의 순도를 가진 플루토늄(Pu)-239를 만들어낸다면 핵무기 보유는 시간 문제라고 할 수 있다. 이것이 바로 반응로를 통한 재처리과정(reprocessing)이다.

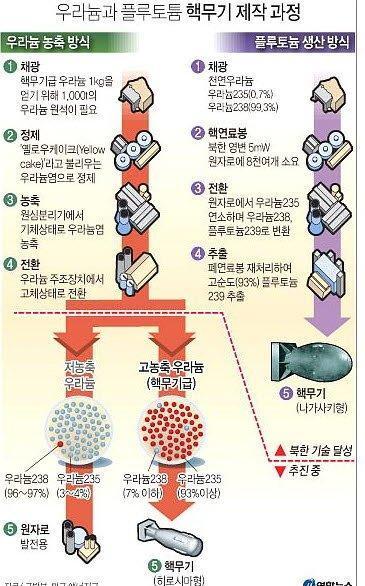

북한도 일본도 모두 강한 집착을 보이는 사용 후, 핵연료의 재처리 과정에서는 과연 무슨 일이 벌어지는 것일까?

일본은 현재 플루토늄의 대국

2002년 말 기준으로 일본은 자국 내에 5.4톤, 해외에 33.4톤의 분리된 플루토늄을 보유한 것으로 알려졌다. 전문가들에 따르면 해외로부터 반환되는 플루토늄을 모두 합치면 약 65톤의 순도 높은 플루토늄을 갖게 된다. 다시 말해 이는 핵폭탄 1만3천 기의 양이다.

이외에도 일본은 연간 800톤의 사용 후 핵연료를 재처리할 수 있는 로카쇼무라 재처리 공장과 핵무기 360기 분량에 해당하는 연간 1.8톤의 분리된 플루토늄을 생산할 수 있는 토카이무라 재처리 시설을 현재 가동 중이다.

핵무기 제조의 핵심은 순도가 93%에 가까운 플루토늄을 확보하는 것. 이는 원자로를 가동한 후에 타고 남은 핵연료를 재처리해서 얻는다.

지난 1940년에 미 버클리대의 과학자들은 “우라늄 원석의 대부분을 차지하는 U-238이 1개의 중성자를 흡수하면 새로운 원소로 변형된다”고 주장했다. 이것이 바로 ‘플루토늄(Pu)’의 발견이었다. 이후 플루토늄(Pu)-239는 우라늄(U)-235와 더불어 핵분열을 일으킬 수 있는 방사성 동위원소 물질임이 확인됐다.

플루토늄은 천연 우라늄에 극소량으로 포함되어 있지만 이 정도로는 핵무기 제조와 무관하다. 따라서 천연적으로 존재하는 U-235에 비해 플루토늄은 인공적으로 만들어야 한다. 여기에 사용하는 방법이 바로 사용 후 폐연료봉에 남아 있는 핵 물질로부터 플루토늄을 분리해내는 재처리 과정이다.

예를 들면, 임계상태(핵분열이 한창 진행되고 있는 상태)에서 U-238이 중성자(n)를 흡수하면 베타붕괴가 일어나 U-239로 바뀌고 다시 시간이 지남에 따라 Pu-239로 변환돼 연료봉 내에 축적된다.

전문가들은 “축적되는 플루토늄의 양은 원자로의 열 출력과 운전기간에 따라 다르나 일반 경수로의 경우, 사용 후 핵연료의 약 1.6% 미만의 플루토늄이 생성되고 이중 약 1%가 남아있게 된다”고 설명한다.

경제성의 이면에는 핵무기의 토대

일반적으로 경수로에 넣어진 핵연료는 3~4년 정도 사용하면 교체하도록 돼있다. 한 번에 모두 교체하는 것이 아니라 일 년에 한 번의 정기검사에서 1/3을 교체하는 것으로 알려져 있다.

이때 수명을 다해서 교환된 핵연료 중에는 아직도 다 타지 않고 남아있던 U-235의 약 1%와 약 1.6%의 Pu-239 중에서 타지 않고 남아있던 약 1%의 Pu-239가 존재해있게 마련이다. 이를 다시 회수해서 이용하는 것이 바로 재처리 과정이다.

이 사용 후 연료는 원자로 내부에서 꺼낸 후, 잠시 동안 수조에서 냉각시킨 후, 재처리공장으로 반입된다. 반입된 핵연료봉은 다시 저장수조에 담갔다가 순서대로 재처리과정을 거치게 된다. 우선 만년필만한 굵기에 3cm 길이의 연료펠릿 다발은 피복관이 벗겨지고, 잘게 잘린 다음에 초산으로 녹여지고, 화확처리를 통해서 U-235와 Pu-239로 분리된다.

이들을 다시 가공해서 우라늄과 플루토늄의 산화혼합물인 MOX란 연료를 만든다. 이 MOX를 연료로 하는 고속증식로의 경우, 핵분열에서 발생한 고속 중성자로 U-238을 Pu-239로 변환할 때 생겨나는 열에너지로 증기터빈을 돌린다. 이때 소모되는 U-235보다 더 많은 핵연료 Pu-239를 생성하는 것으로 알려져 있다. 이는 다시 회수돼 재처리 과정을 거친다.

따라서 이 재처리 과정은 활용 여하에 따라 값싸고 풍부한 원자력 발전의 토양이 될 수도 있으나 인류 파멸의 핵무기 원료를 만드는 양면성을 갖게 된다.

즉, 일본에 있는 6개의 핵연료 재처리시설은 매년 9톤의 무기급 플루토늄을 생산할 수 있으며 이는 핵무기 2천 개를 만들 수 있는 양이라고 주장했다. 이런 가운데 최근 북한이 영변 핵시설로부터 폐연료봉을 꺼내 이를 재처리해 오는 9월까지 플루토늄을 추출할 것으로 알려져 더욱 충격을 주고 있다.

플루토늄(Pu)은 우라늄(U-235)과 더불어 핵폭탄의 주인공이다. 우경화를 내세우며 오래전부터 플루토늄을 자국에 축적시킨 일본과 역시 오랫동안 핵폭탄을 개발하고 있는 북한 그리고 지난 1964년 10월 16일 아시아에서 최초로 핵실험에 성공, 핵보유국이 된 중국 등이 모여 있는 동북아 지역에는 그 어느 때보다 첨예한 핵 군비경쟁이 가열되고 있다.

전문가들은 “최근에 급진적 우경화를 보이고 있는 일본의 핵무장은 북한의 핵보유 못지않게 아시아 안보를 위협하는 요인이다”고 경고하고 있다. 전 세계가 북한 핵문제에 몰두하고 있는 사이에 조용히 일본은 자국내에 핵무기로 전용할 수 있는 플루토늄을 축적해왔다.

2차 대전 중 이미 원폭 개발에 혈안이 됐던 일본은 상당한 기술력을 확보한 상태에서 종전을 맞았고, 이후로도 핵보유의 의지를 꺾지 않은 일본은 지난 1954년 당시 국회의원 나카소네의 주도로 원자력기본법을 통과시켰다. 이후 도카이무라(東海村) 원자력발전소를 건설, 원전건설에 박차를 가하는 동시에 핵무기 개발을 위한 군사용으로 전용할 수 있는 가능성을 열어놓았다.

그 대표적인 사례가 바로 일본에 산재한 재처리 공장들이며, 지난 1970년 지은 몬주(Monju) 고속증식로(Fast-breeder reactor)는 우경화와 더불어 의혹의 대상이 됐다. 이 원자로를 설계한 오마에 겐이치는 “일본은 준(準)핵보유국이다. 일본은 90일 안에 핵무기를 만들 수 있다”고 자신감을 피력해 주변국을 긴장시켰다.

몬주 고속증식로는 사용한 핵연료보다 더 많은 핵연료를 다시 만들어내기 때문에 ‘꿈의 원자로’라고도 불린다. 반면에 이를 통해 92%의 순도를 가진 플루토늄(Pu)-239를 만들어낸다면 핵무기 보유는 시간 문제라고 할 수 있다. 이것이 바로 반응로를 통한 재처리과정(reprocessing)이다.

북한도 일본도 모두 강한 집착을 보이는 사용 후, 핵연료의 재처리 과정에서는 과연 무슨 일이 벌어지는 것일까?

일본은 현재 플루토늄의 대국

2002년 말 기준으로 일본은 자국 내에 5.4톤, 해외에 33.4톤의 분리된 플루토늄을 보유한 것으로 알려졌다. 전문가들에 따르면 해외로부터 반환되는 플루토늄을 모두 합치면 약 65톤의 순도 높은 플루토늄을 갖게 된다. 다시 말해 이는 핵폭탄 1만3천 기의 양이다.

이외에도 일본은 연간 800톤의 사용 후 핵연료를 재처리할 수 있는 로카쇼무라 재처리 공장과 핵무기 360기 분량에 해당하는 연간 1.8톤의 분리된 플루토늄을 생산할 수 있는 토카이무라 재처리 시설을 현재 가동 중이다.

핵무기 제조의 핵심은 순도가 93%에 가까운 플루토늄을 확보하는 것. 이는 원자로를 가동한 후에 타고 남은 핵연료를 재처리해서 얻는다.

지난 1940년에 미 버클리대의 과학자들은 “우라늄 원석의 대부분을 차지하는 U-238이 1개의 중성자를 흡수하면 새로운 원소로 변형된다”고 주장했다. 이것이 바로 ‘플루토늄(Pu)’의 발견이었다. 이후 플루토늄(Pu)-239는 우라늄(U)-235와 더불어 핵분열을 일으킬 수 있는 방사성 동위원소 물질임이 확인됐다.

플루토늄은 천연 우라늄에 극소량으로 포함되어 있지만 이 정도로는 핵무기 제조와 무관하다. 따라서 천연적으로 존재하는 U-235에 비해 플루토늄은 인공적으로 만들어야 한다. 여기에 사용하는 방법이 바로 사용 후 폐연료봉에 남아 있는 핵 물질로부터 플루토늄을 분리해내는 재처리 과정이다.

예를 들면, 임계상태(핵분열이 한창 진행되고 있는 상태)에서 U-238이 중성자(n)를 흡수하면 베타붕괴가 일어나 U-239로 바뀌고 다시 시간이 지남에 따라 Pu-239로 변환돼 연료봉 내에 축적된다.

전문가들은 “축적되는 플루토늄의 양은 원자로의 열 출력과 운전기간에 따라 다르나 일반 경수로의 경우, 사용 후 핵연료의 약 1.6% 미만의 플루토늄이 생성되고 이중 약 1%가 남아있게 된다”고 설명한다.

경제성의 이면에는 핵무기의 토대

일반적으로 경수로에 넣어진 핵연료는 3~4년 정도 사용하면 교체하도록 돼있다. 한 번에 모두 교체하는 것이 아니라 일 년에 한 번의 정기검사에서 1/3을 교체하는 것으로 알려져 있다.

이때 수명을 다해서 교환된 핵연료 중에는 아직도 다 타지 않고 남아있던 U-235의 약 1%와 약 1.6%의 Pu-239 중에서 타지 않고 남아있던 약 1%의 Pu-239가 존재해있게 마련이다. 이를 다시 회수해서 이용하는 것이 바로 재처리 과정이다.

이 사용 후 연료는 원자로 내부에서 꺼낸 후, 잠시 동안 수조에서 냉각시킨 후, 재처리공장으로 반입된다. 반입된 핵연료봉은 다시 저장수조에 담갔다가 순서대로 재처리과정을 거치게 된다. 우선 만년필만한 굵기에 3cm 길이의 연료펠릿 다발은 피복관이 벗겨지고, 잘게 잘린 다음에 초산으로 녹여지고, 화확처리를 통해서 U-235와 Pu-239로 분리된다.

이들을 다시 가공해서 우라늄과 플루토늄의 산화혼합물인 MOX란 연료를 만든다. 이 MOX를 연료로 하는 고속증식로의 경우, 핵분열에서 발생한 고속 중성자로 U-238을 Pu-239로 변환할 때 생겨나는 열에너지로 증기터빈을 돌린다. 이때 소모되는 U-235보다 더 많은 핵연료 Pu-239를 생성하는 것으로 알려져 있다. 이는 다시 회수돼 재처리 과정을 거친다.

따라서 이 재처리 과정은 활용 여하에 따라 값싸고 풍부한 원자력 발전의 토양이 될 수도 있으나 인류 파멸의 핵무기 원료를 만드는 양면성을 갖게 된다.

- 조행만 객원기자

- chohang3@empal.com

- 저작권자 2014-02-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터