일상생활에서 빈번하게 사용되는 고분자 물질. 플라스틱으로 대표되는 고분자 물질은 우리 삶에서 다양하고 널리 사용되지만 사용 후 폐기 과정에서 환경문제를 일으킨다.

이런 가운데 국내 연구진이 고분자 물질을 친환경적으로 합성하는 방법을 개발해 주목을 받고 있다. 이심성 경상대 화학과 교수팀과 싱가포르대학교의 자가데스 J. 비탈 석좌교수, 박인혁 연구원 등이 용매 없이 고체 상태에서 자외선을 쬐여 고분자로 합성하는 친환경적 공정기술을 개발했다.

연구 결과는 그 성과를 인정받아 국제학술지인 ‘안게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 온라인 판에 게재됐으며 속표지논문으로 출간됐다.

자외선 쬐여 고체반응을 유도하다

1971년, 이스라엘의 쉬미트 박사 연구진은 고분자 합성법으로 고체 상태에서 자외선을 쬐는 방식을 선보였다. 이를 통해 두 개의 계피산 분자를 연결해 이합체(dimer)를 합성하는 방법을 소개했다.

이 연구는 많은 양의 유기용매를 사용하는 기존의 고분자 화학반응과 달리 용매를 전혀 사용하지 않는다는 점에서 청정 화학반응을 선보인 대표적인 사례로 손꼽힌다.

최근 들어서는 친환경적인 광-유도 화학반응에 대한 관심이 고조되고 있다. 특히 응용성이 높은 고분자 합성법에 대한 연구가 활발한데, 고체 상태에서 고분자를 합성하기 위해서는 두 개의 분자가 아니라 수천에서 수만 개의 분자를 일정한 간격을 두고 배열시켜야 하는 전처리 과정이 해결돼야 한다는 지적이 존재했다.

이심성 교수팀은 이번 연구를 통해 금속이온과 유기분자와의 반응을 통해 규칙적 패턴을 갖는 구조체인 금속초분자를 중간체로 제조, 다량의 유기분자들을 배열시키는 전처리 과정의 한계를 극복했다.

“고분자는 플라스틱 등으로 실생활에 많이 사용되잖아요. 여기서 고분자 합성 과정을 살펴보면, 단분자를 용매에서 화학반응을 시킬 때 열을 가합니다. 용매가 반드시 필요했던 거죠. 그러나 이번 우리 팀의 연구는 용매를 사용하지 않았어요.

단, 이것이 처음 있던 연구는 아니에요. 이미 약 40년 전에 이스라엘 연구진이 해당 내용을 발표한 바 있죠. 그러나 분자 두 개를 연결하는 것에 그쳐 있었습니다. 우리 팀은 두 개의 분자를 넘어 수천에서 수만 개 이상의 분자가 중합돼 고분자를 합성하는 것을 밝혔습니다.”

분자를 연결하기 위해서는 먼저 분자의 거리를 가깝게 배열해야 한다. 하지만 분자의 거리를 배열하는 것이 연구자의 의지대로 잘 이뤄지지 않기 때문에 이것을 배열하는 방법으로 금속을 이용한다. 이를 통해 분자를 붙잡아 둠으로써 일정 간격으로 배열을 시도할 수 있기 때문이다.

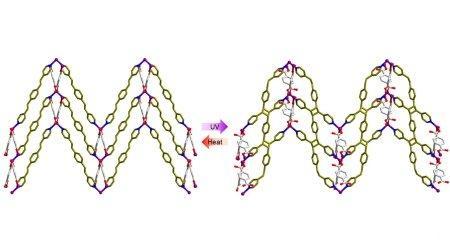

“우리 연구팀은 금속이온과 유기분자와의 반응을 통해 규칙적인 착화물 구조체인 금속초분자를 중간체로 제조했어요. 이를 통해 많은 유기분자를 배열하는데 성공했죠. 생선뼈 무늬의 헤링본 패턴 결정성을 갖는 금속초분자 중간체를 제조한 것입니다. 제조된 금속초분자의 단결성 X-선 회절 분석을 통해 생선가시처럼 연속적으로 배열돼 있는 것을 확인할 수 있었죠.”

헤링본 패턴이라는 용어는 일반적으로 옷감의 패턴을 의미한다. 빗살무늬와 비슷한 패턴으로, 영국 귀족들이 주로 즐겨 입는 디자인이었으며 마치 생선뼈가 빗살무늬 형태로 연속적으로 포개져 있다는 것에 착안해 ‘헤링본’ 이라는 용어가 생겨났다.

이심성 교수팀은 분자를 금속으로 고정하다보니 해당 무늬가 마치 헤링본 패턴과 닮았다고 여겨 이러한 용어를 사용하게 됐다.

“연구결과를 살펴보면 자외선을 쬐면 분자가 일정 간격으로 배열되지만 250°C에서 3시간 동안 열을 가하면 분자 간 결합이 붕괴되면서 원래의 금속초분자 상태로 돌아가요. 이것을 ‘가역과정’ 이라고 이야기 합니다. 사실 플라스틱이 값도 저렴하고 사용이 편리해서 많은 사람들이 찾고 있죠. 하지만 사용 후 분해가 되지 않아 공해를 발생시킵니다. 하지만 이번에 개발한 물질의 경우 이러한 염려가 없어요. 열을 가하면 원래의 모습으로 돌아가기 때문이죠.”

이러한 결과는 빛과 열에 의한 제조 및 분해 조절 가능성을 보여주는 것으로 나노-스위치 디바이스 등으로의 응용 가능성을 지니고 있다.

에너지‧환경 문제로의 응용 가능성

이심성 교수팀의 이번 연구는 앞으로 많은 가능성을 갖고 있다는 점에서 더욱 관심을 끌고 있다. 미래 10대 기술로 손꼽히는 수소를 이용한 에너지 문제, 이산화탄소 포집 기능 등의 역할을 해당 연구로 진행할 수 있는 가능성이 보이기 때문이다.

“고분자가 되면 나노 크기의 작은 구멍이 생겨요. 우리 연구팀은 이러한 구멍에 기체를 저장할 생각을 했어요. 앞으로 인류가 개발해야 할 10대 기술이 있는데, 그 중 하나가 수소입니다. 수소는 무공해이기 때문에 차세대 에너지로 각광을 받고 있어요.

단 문제는 폭발성이죠. 안전하게만 저장이 된다면 더없이 좋은 에너지원인 만큼 이를 나노공간에 저장하면 어떨까 생각했어요. 가스통이 아닌 나노 공간에 들어오는 거죠. 이번 연구를 통해 추후 수소를 저장하는 방법으로 활용할 수 있을지 생각했어요.”

뿐만이 아니다. 지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 포집하는 방법으로도 응용할 수 있다. 계속적으로 증가하는 이산화탄소를 저장할 수 있는 저장체로 활용하는 것이다. 이 역시 미래 10대 과제 중 하나로, 수소 에너지와 함께 앞으로 응용가능성이 기대되는 분야라고 할 수 있다.

이심성 교수팀이 연구를 진행한 것은 해외 저명한 연구팀과 인연이 닿으면서다. 두 연구팀이 갖고 있는 노하우를 융합시키면 시너지를 얻을 수 있을 것이라고 생각했고 광반응과 분자배열이라는 두 기술을 융합해 이번 결과가 나오게 됐다.

“연구 과정에서 정말 많은 실패를 했어요. 고분자를 만들겠다는 목표를 정하고 자료를 조사했더니 우리가 생각하는 방법으로 고분자 연구에 성공한 팀이 없더군요. 그러던 중 지난해 여름 워싱턴 학회에 참여하게 됐어요.

다양한 연구진들을 만날 수 있었는데 미국 아이오와주립대학의 맥길리브레이 교수 연구진이 우리와 비슷한 연구를 진행하고 있다는 걸 알 수 있었죠. 해당 연구팀 역시 금속을 사용하지 않고 수소 결합이라는 형태를 연구 중이더군요. 정말 경쟁이 치열하다는 것을 새삼 다시 느낄 수 있었죠.”

논문의 제 1저자인 박인혁 박사과정생은 뚝심으로 이번 연구를 진행해 나갔다. 수 백차례 실험을 반복, 급기야 시료가 단긴 시료병들이 연구실 책상을 빼곡히 매워나갔다. 결국 박인혁 박사과정생은 계속되는 연구로 양쪽 손이 컴퓨터 증후군에 걸려 수술까지 받아야 했다.

“연구 과정 가운데 정말 많은 어려움들이 있었습니다. 때문에 이번 연구가 더욱 값지기도 하고요. 고분자라는 것은 대량생산하는 물질이죠. 하지만 이번 연구는 대량생산하는 고분자를 보여주진 않아요. 저희가 얻은 시료의 양이 정말 작거든요. 고부가 가치 있는 분야에서 이러한 기술이 진행된다면 앞으로 얼마간의 가능성을 기대할 수 있을 것으로 볼 수 있죠.”

이번 연구결과가 실용화의 길로 들어서기 위해서는 약 5년 정도의 추가 연구가 필요할 것으로 보인다. 이심성 교수는 “약 5년 후 원천기술 확보가 가능할 것으로 예상된다”며 “기체 흡착력과 반응 스케일을 높이는 것과 다양한 반응사례 개발이 필요하다”고 말했다.

“앞으로 다른 형태의 고분자를 개발하고 싶어요. 현재 우리 팀이 만든 것 말고 형태가 다른 고분자에 대해서도 다양한 사례를 만들 필요가 있죠. 두 번째는 응용성 문제입니다. 기능성 있는 분야에 적용을 잘 하는 팀이 있다면 공동연구 등의 방법으로 심화된 연구를 진행할 예정입니다.”

이런 가운데 국내 연구진이 고분자 물질을 친환경적으로 합성하는 방법을 개발해 주목을 받고 있다. 이심성 경상대 화학과 교수팀과 싱가포르대학교의 자가데스 J. 비탈 석좌교수, 박인혁 연구원 등이 용매 없이 고체 상태에서 자외선을 쬐여 고분자로 합성하는 친환경적 공정기술을 개발했다.

연구 결과는 그 성과를 인정받아 국제학술지인 ‘안게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 온라인 판에 게재됐으며 속표지논문으로 출간됐다.

자외선 쬐여 고체반응을 유도하다

1971년, 이스라엘의 쉬미트 박사 연구진은 고분자 합성법으로 고체 상태에서 자외선을 쬐는 방식을 선보였다. 이를 통해 두 개의 계피산 분자를 연결해 이합체(dimer)를 합성하는 방법을 소개했다.

이 연구는 많은 양의 유기용매를 사용하는 기존의 고분자 화학반응과 달리 용매를 전혀 사용하지 않는다는 점에서 청정 화학반응을 선보인 대표적인 사례로 손꼽힌다.

최근 들어서는 친환경적인 광-유도 화학반응에 대한 관심이 고조되고 있다. 특히 응용성이 높은 고분자 합성법에 대한 연구가 활발한데, 고체 상태에서 고분자를 합성하기 위해서는 두 개의 분자가 아니라 수천에서 수만 개의 분자를 일정한 간격을 두고 배열시켜야 하는 전처리 과정이 해결돼야 한다는 지적이 존재했다.

이심성 교수팀은 이번 연구를 통해 금속이온과 유기분자와의 반응을 통해 규칙적 패턴을 갖는 구조체인 금속초분자를 중간체로 제조, 다량의 유기분자들을 배열시키는 전처리 과정의 한계를 극복했다.

“고분자는 플라스틱 등으로 실생활에 많이 사용되잖아요. 여기서 고분자 합성 과정을 살펴보면, 단분자를 용매에서 화학반응을 시킬 때 열을 가합니다. 용매가 반드시 필요했던 거죠. 그러나 이번 우리 팀의 연구는 용매를 사용하지 않았어요.

단, 이것이 처음 있던 연구는 아니에요. 이미 약 40년 전에 이스라엘 연구진이 해당 내용을 발표한 바 있죠. 그러나 분자 두 개를 연결하는 것에 그쳐 있었습니다. 우리 팀은 두 개의 분자를 넘어 수천에서 수만 개 이상의 분자가 중합돼 고분자를 합성하는 것을 밝혔습니다.”

분자를 연결하기 위해서는 먼저 분자의 거리를 가깝게 배열해야 한다. 하지만 분자의 거리를 배열하는 것이 연구자의 의지대로 잘 이뤄지지 않기 때문에 이것을 배열하는 방법으로 금속을 이용한다. 이를 통해 분자를 붙잡아 둠으로써 일정 간격으로 배열을 시도할 수 있기 때문이다.

“우리 연구팀은 금속이온과 유기분자와의 반응을 통해 규칙적인 착화물 구조체인 금속초분자를 중간체로 제조했어요. 이를 통해 많은 유기분자를 배열하는데 성공했죠. 생선뼈 무늬의 헤링본 패턴 결정성을 갖는 금속초분자 중간체를 제조한 것입니다. 제조된 금속초분자의 단결성 X-선 회절 분석을 통해 생선가시처럼 연속적으로 배열돼 있는 것을 확인할 수 있었죠.”

헤링본 패턴이라는 용어는 일반적으로 옷감의 패턴을 의미한다. 빗살무늬와 비슷한 패턴으로, 영국 귀족들이 주로 즐겨 입는 디자인이었으며 마치 생선뼈가 빗살무늬 형태로 연속적으로 포개져 있다는 것에 착안해 ‘헤링본’ 이라는 용어가 생겨났다.

이심성 교수팀은 분자를 금속으로 고정하다보니 해당 무늬가 마치 헤링본 패턴과 닮았다고 여겨 이러한 용어를 사용하게 됐다.

“연구결과를 살펴보면 자외선을 쬐면 분자가 일정 간격으로 배열되지만 250°C에서 3시간 동안 열을 가하면 분자 간 결합이 붕괴되면서 원래의 금속초분자 상태로 돌아가요. 이것을 ‘가역과정’ 이라고 이야기 합니다. 사실 플라스틱이 값도 저렴하고 사용이 편리해서 많은 사람들이 찾고 있죠. 하지만 사용 후 분해가 되지 않아 공해를 발생시킵니다. 하지만 이번에 개발한 물질의 경우 이러한 염려가 없어요. 열을 가하면 원래의 모습으로 돌아가기 때문이죠.”

이러한 결과는 빛과 열에 의한 제조 및 분해 조절 가능성을 보여주는 것으로 나노-스위치 디바이스 등으로의 응용 가능성을 지니고 있다.

에너지‧환경 문제로의 응용 가능성

이심성 교수팀의 이번 연구는 앞으로 많은 가능성을 갖고 있다는 점에서 더욱 관심을 끌고 있다. 미래 10대 기술로 손꼽히는 수소를 이용한 에너지 문제, 이산화탄소 포집 기능 등의 역할을 해당 연구로 진행할 수 있는 가능성이 보이기 때문이다.

“고분자가 되면 나노 크기의 작은 구멍이 생겨요. 우리 연구팀은 이러한 구멍에 기체를 저장할 생각을 했어요. 앞으로 인류가 개발해야 할 10대 기술이 있는데, 그 중 하나가 수소입니다. 수소는 무공해이기 때문에 차세대 에너지로 각광을 받고 있어요.

단 문제는 폭발성이죠. 안전하게만 저장이 된다면 더없이 좋은 에너지원인 만큼 이를 나노공간에 저장하면 어떨까 생각했어요. 가스통이 아닌 나노 공간에 들어오는 거죠. 이번 연구를 통해 추후 수소를 저장하는 방법으로 활용할 수 있을지 생각했어요.”

뿐만이 아니다. 지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 포집하는 방법으로도 응용할 수 있다. 계속적으로 증가하는 이산화탄소를 저장할 수 있는 저장체로 활용하는 것이다. 이 역시 미래 10대 과제 중 하나로, 수소 에너지와 함께 앞으로 응용가능성이 기대되는 분야라고 할 수 있다.

이심성 교수팀이 연구를 진행한 것은 해외 저명한 연구팀과 인연이 닿으면서다. 두 연구팀이 갖고 있는 노하우를 융합시키면 시너지를 얻을 수 있을 것이라고 생각했고 광반응과 분자배열이라는 두 기술을 융합해 이번 결과가 나오게 됐다.

“연구 과정에서 정말 많은 실패를 했어요. 고분자를 만들겠다는 목표를 정하고 자료를 조사했더니 우리가 생각하는 방법으로 고분자 연구에 성공한 팀이 없더군요. 그러던 중 지난해 여름 워싱턴 학회에 참여하게 됐어요.

다양한 연구진들을 만날 수 있었는데 미국 아이오와주립대학의 맥길리브레이 교수 연구진이 우리와 비슷한 연구를 진행하고 있다는 걸 알 수 있었죠. 해당 연구팀 역시 금속을 사용하지 않고 수소 결합이라는 형태를 연구 중이더군요. 정말 경쟁이 치열하다는 것을 새삼 다시 느낄 수 있었죠.”

논문의 제 1저자인 박인혁 박사과정생은 뚝심으로 이번 연구를 진행해 나갔다. 수 백차례 실험을 반복, 급기야 시료가 단긴 시료병들이 연구실 책상을 빼곡히 매워나갔다. 결국 박인혁 박사과정생은 계속되는 연구로 양쪽 손이 컴퓨터 증후군에 걸려 수술까지 받아야 했다.

“연구 과정 가운데 정말 많은 어려움들이 있었습니다. 때문에 이번 연구가 더욱 값지기도 하고요. 고분자라는 것은 대량생산하는 물질이죠. 하지만 이번 연구는 대량생산하는 고분자를 보여주진 않아요. 저희가 얻은 시료의 양이 정말 작거든요. 고부가 가치 있는 분야에서 이러한 기술이 진행된다면 앞으로 얼마간의 가능성을 기대할 수 있을 것으로 볼 수 있죠.”

이번 연구결과가 실용화의 길로 들어서기 위해서는 약 5년 정도의 추가 연구가 필요할 것으로 보인다. 이심성 교수는 “약 5년 후 원천기술 확보가 가능할 것으로 예상된다”며 “기체 흡착력과 반응 스케일을 높이는 것과 다양한 반응사례 개발이 필요하다”고 말했다.

“앞으로 다른 형태의 고분자를 개발하고 싶어요. 현재 우리 팀이 만든 것 말고 형태가 다른 고분자에 대해서도 다양한 사례를 만들 필요가 있죠. 두 번째는 응용성 문제입니다. 기능성 있는 분야에 적용을 잘 하는 팀이 있다면 공동연구 등의 방법으로 심화된 연구를 진행할 예정입니다.”

- 황정은 객원기자

- hjuun@naver.com

- 저작권자 2014-01-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터