미궁에 빠진 살인사건을 CCTV에 나타난 피해자의 눈동자에 비친 이미지를 통해 해결할 수 있는 길이 열렸다. 얼핏 황당하게 들리는 이야기 같지만, 실제로 영국의 과학자들이 연구하고 있는 안면인식 기술로 조만간 상용화될 수 있을 것으로 보여진다.

미 공공과학도서관 저널인 플로스원(PLoS ONE)은 최근 영국 요크대(University of York)와 글라스고대(University of Glasgow)의 공동 연구진이 눈동자에 나타나는 이미지에서 사람의 얼굴을 찾아내는 기술을 개발하는 데 성공했다고 보도했다.

그러면서 플로스원은 그동안 첩보 영화나 공상과학 영화에서 접할 수 있었던 상상 속의 기술이, 실제로 우리 주위에서도 일어날 수 있는 일이 됐다고 평가했다.

눈의 각막에 반사된 영상을 확대하는 방법

수사 관계자들의 경험에 따르면 살인사건의 경우 피해자는 범인을 보면서 사망하는 경우가 대부분이라고 한다. 따라서 CCTV나 휴대폰의 카메라 등 범인의 이미지가 피해자의 동공에 비친 증거만 확보할 수 있다면, 이것이 범인을 찾는 가장 빠른 길이라고 입을 모은다.

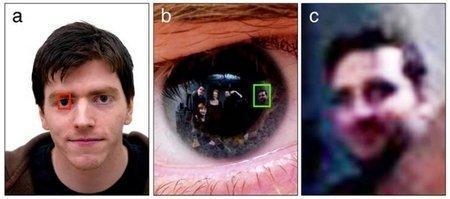

이 같은 점에 착안해 요크대 심리학과의 롭 젠킨스(Rob Jenkins) 교수와 글라스고대의 연구원인 크리스티 커(Christie Kerr)는 고해상도 여권사진을 확대하면 사람의 동공에 나타나는 이미지들이 있음을 분석했고, 이를 기반으로 낮은 해상도에서도 동공에 나타난 이미지를 정확하게 식별하여 복구할 수 있는 안면인식 기술을 개발하는 데 성공했다.

젠킨스 교수는 이 새로운 안면인식 기술에 대해 “사진이 찍힐 때 눈의 각막에 반사된 영상을 확대하여 사진에 찍한 사람이 바라보는 인물의 얼굴을 확인하는 방법”이라고 소개하면서 “피사체의 눈에 반사된 피해자의 이미지들이, 앞으로는 사건 해결에 큰 도움이 될 수 있을 것”이라고 예상했다.

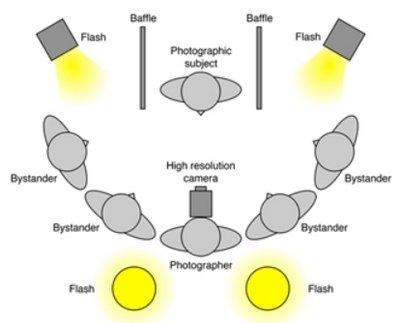

공동 연구진은 안면인식 기술의 성능을 증명하기 위해 16명의 피실험자 앞에 4명의 사람을 세워놓고 고해상도의 증명사진을 촬영했다. 이어서 연구진은 피실험자들의 동공 속에 비친 4명의 사람 모습을 확대하여 가공한 후 여기서 흐릿한 사진을 추출했다.

그 결과 정확도 면에서 흐릿한 사진 속의 인물이 아는 사람일 경우에는 84%, 모르는 사람일 경우라도 71%의 인식률을 보이는 것으로 드러났다.

이 같은 수치에 대해 수사 전문가들은 “범죄수사의 경우 대부분 피해자의 네트워크 안에 들어있는 주변 인물로부터 조사를 시작하다가 점차 생소한 얼굴을 찾아간다”며 “따라서 상당한 인식률을 보인 안면인식 기술이 향후에는 미궁에 빠진 사건 해결에 커다란 기여를 할 것으로 보인다”고 기대했다.

젠킨스 박사는 “사람의 동공은 마치 검은 거울과도 같다”며 “사람의 눈동자에는 그 사람이 누구와 있는지, 그리고 어디에 있는지 등의 다양한 정보가 담겨져 있다”고 덧붙였다.

그러나 일부 영상 전문가들은 “사진 속의 인물이 카메라를 거의 정면으로 바라봐야 인식할 수 있는 점이나, 사진의 화질 차이가 너무 다양한 점 등을 우선 해결해야 상용화가 가능한 기술”이라고 지적하면서, 이 외에도 “의도치 않은 프라이버시 침해의 가능성도 다분하다”고 우려했다.

안면 인식률을 높인 평균 안면 기술

눈동자에 나타난 이미지로 얼굴을 인식하는 기술이 나름대로의 성과를 거두기까지는 오래 전부터 젠킨스 교수가 글라스고대 재임시절 부터 연구해 왔던 ‘평균 안면(average face)’ 기술이 뒷받침됐기 때문이라는 것이 동료 과학자들의 공통된 의견이다.

안면인식 기술은 당초 테러 위협을 방지하고, 국가안보를 지킨다는 필요성에 의해 전 세계적으로 확산된 바이오 인식기술로 각광을 받았지만, 기존의 안면인식 시스템은 그리 신뢰할만한 수준이 아니었다.

데이터베이스에 저장되어 있지 않다면 개인의 얼굴 이미지와 일치하는 정보를 아예 얻지를 못하거나, 얻는다 하더라도 시스템의 전자 눈(electronic eye) 앞에 선 개인과 현저히 다른 데이터베이스 내의 사진이라면 운영자들이 아예 무시해 버릴 정도로 오류가 발생했기 때문이다

이와 같은 기존 안면인식 시스템이 가진 한계에 대해 대다수 전문가들은 “저장된 사진이 몇 년 전에 촬영된 것이거나 개인에 해당하는 특이성이 적은 경우, 또는 촬영 당시의 자세 및 빛의 차이로 인해 인식률의 차이가 크게 발생할 수 있다”고 지적하고 있다.

이 같은 문제들을 해결하기 위해 당시 젠킨스 교수와 글라스고대 연구진은 인터넷에 있는 25명의 남성 유명인으로부터 20개의 이미지를 무작위로 수집한 뒤 이를 3만 1천명의 유명인의 얼굴이 담긴 안면인식 시스템에 넣었고, 단기간에 개인의 신원을 정확하게 확인하는 성과를 거뒀다.

젠킨스 교수는 “빛에 의한 영향 등 불필요한 이미지 속성을 부분적으로 제거하고, 얼굴의 구조적 특징을 강조한 후 개별 유명인들의 ‘평균 안면’을 만들었다”면서 “다양한 이미지에서 평균적인 값을 추정하면 인식 성능이 높아지는 현상을 기반으로 개발된 인식 기술을 통해 54%에 이르던 기존 인식률이 거의 100%에 이르게 됐다”고 밝혔다.

한편 안면인식 기술에 대한 연구는 현재 미국에서도 활발히 진행되고 있다. 카네기멜론대의 과학자들은 저해상도의 이미지를 정확한 고해상도를 가진 이미지로 만들고, 이를 부분적으로 보완하는 새로운 방식의 안면인식 알고리즘을 개발하여 주목을 끌고 있다.

보스턴을 포함한 미국의 우명 도시에는 수많은 감시카메라가 설치되어 있지만, 문제는 해상도가 낮고 각도도 제대로 확보되지 않기 때문에 안면을 인식하는데 애를 먹었다. 하드웨어가 아닌 소프트웨어로 이를 보완할 수 있는 카네기멜론대의 새로운 기술이 이와 같은 문제를 해결할 수 있을 것으로 보고 있다.

특히 보안업계에서는 이 기술이 기존의 안면인식 시스템이 가지고 있던 문제인 얼굴의 감추어진 부분을 드러난 부분을 가지고 매칭시켜야 하는 어려움까지 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

미 공공과학도서관 저널인 플로스원(PLoS ONE)은 최근 영국 요크대(University of York)와 글라스고대(University of Glasgow)의 공동 연구진이 눈동자에 나타나는 이미지에서 사람의 얼굴을 찾아내는 기술을 개발하는 데 성공했다고 보도했다.

그러면서 플로스원은 그동안 첩보 영화나 공상과학 영화에서 접할 수 있었던 상상 속의 기술이, 실제로 우리 주위에서도 일어날 수 있는 일이 됐다고 평가했다.

눈의 각막에 반사된 영상을 확대하는 방법

수사 관계자들의 경험에 따르면 살인사건의 경우 피해자는 범인을 보면서 사망하는 경우가 대부분이라고 한다. 따라서 CCTV나 휴대폰의 카메라 등 범인의 이미지가 피해자의 동공에 비친 증거만 확보할 수 있다면, 이것이 범인을 찾는 가장 빠른 길이라고 입을 모은다.

이 같은 점에 착안해 요크대 심리학과의 롭 젠킨스(Rob Jenkins) 교수와 글라스고대의 연구원인 크리스티 커(Christie Kerr)는 고해상도 여권사진을 확대하면 사람의 동공에 나타나는 이미지들이 있음을 분석했고, 이를 기반으로 낮은 해상도에서도 동공에 나타난 이미지를 정확하게 식별하여 복구할 수 있는 안면인식 기술을 개발하는 데 성공했다.

젠킨스 교수는 이 새로운 안면인식 기술에 대해 “사진이 찍힐 때 눈의 각막에 반사된 영상을 확대하여 사진에 찍한 사람이 바라보는 인물의 얼굴을 확인하는 방법”이라고 소개하면서 “피사체의 눈에 반사된 피해자의 이미지들이, 앞으로는 사건 해결에 큰 도움이 될 수 있을 것”이라고 예상했다.

공동 연구진은 안면인식 기술의 성능을 증명하기 위해 16명의 피실험자 앞에 4명의 사람을 세워놓고 고해상도의 증명사진을 촬영했다. 이어서 연구진은 피실험자들의 동공 속에 비친 4명의 사람 모습을 확대하여 가공한 후 여기서 흐릿한 사진을 추출했다.

그 결과 정확도 면에서 흐릿한 사진 속의 인물이 아는 사람일 경우에는 84%, 모르는 사람일 경우라도 71%의 인식률을 보이는 것으로 드러났다.

이 같은 수치에 대해 수사 전문가들은 “범죄수사의 경우 대부분 피해자의 네트워크 안에 들어있는 주변 인물로부터 조사를 시작하다가 점차 생소한 얼굴을 찾아간다”며 “따라서 상당한 인식률을 보인 안면인식 기술이 향후에는 미궁에 빠진 사건 해결에 커다란 기여를 할 것으로 보인다”고 기대했다.

젠킨스 박사는 “사람의 동공은 마치 검은 거울과도 같다”며 “사람의 눈동자에는 그 사람이 누구와 있는지, 그리고 어디에 있는지 등의 다양한 정보가 담겨져 있다”고 덧붙였다.

그러나 일부 영상 전문가들은 “사진 속의 인물이 카메라를 거의 정면으로 바라봐야 인식할 수 있는 점이나, 사진의 화질 차이가 너무 다양한 점 등을 우선 해결해야 상용화가 가능한 기술”이라고 지적하면서, 이 외에도 “의도치 않은 프라이버시 침해의 가능성도 다분하다”고 우려했다.

안면 인식률을 높인 평균 안면 기술

눈동자에 나타난 이미지로 얼굴을 인식하는 기술이 나름대로의 성과를 거두기까지는 오래 전부터 젠킨스 교수가 글라스고대 재임시절 부터 연구해 왔던 ‘평균 안면(average face)’ 기술이 뒷받침됐기 때문이라는 것이 동료 과학자들의 공통된 의견이다.

안면인식 기술은 당초 테러 위협을 방지하고, 국가안보를 지킨다는 필요성에 의해 전 세계적으로 확산된 바이오 인식기술로 각광을 받았지만, 기존의 안면인식 시스템은 그리 신뢰할만한 수준이 아니었다.

데이터베이스에 저장되어 있지 않다면 개인의 얼굴 이미지와 일치하는 정보를 아예 얻지를 못하거나, 얻는다 하더라도 시스템의 전자 눈(electronic eye) 앞에 선 개인과 현저히 다른 데이터베이스 내의 사진이라면 운영자들이 아예 무시해 버릴 정도로 오류가 발생했기 때문이다

이와 같은 기존 안면인식 시스템이 가진 한계에 대해 대다수 전문가들은 “저장된 사진이 몇 년 전에 촬영된 것이거나 개인에 해당하는 특이성이 적은 경우, 또는 촬영 당시의 자세 및 빛의 차이로 인해 인식률의 차이가 크게 발생할 수 있다”고 지적하고 있다.

이 같은 문제들을 해결하기 위해 당시 젠킨스 교수와 글라스고대 연구진은 인터넷에 있는 25명의 남성 유명인으로부터 20개의 이미지를 무작위로 수집한 뒤 이를 3만 1천명의 유명인의 얼굴이 담긴 안면인식 시스템에 넣었고, 단기간에 개인의 신원을 정확하게 확인하는 성과를 거뒀다.

젠킨스 교수는 “빛에 의한 영향 등 불필요한 이미지 속성을 부분적으로 제거하고, 얼굴의 구조적 특징을 강조한 후 개별 유명인들의 ‘평균 안면’을 만들었다”면서 “다양한 이미지에서 평균적인 값을 추정하면 인식 성능이 높아지는 현상을 기반으로 개발된 인식 기술을 통해 54%에 이르던 기존 인식률이 거의 100%에 이르게 됐다”고 밝혔다.

한편 안면인식 기술에 대한 연구는 현재 미국에서도 활발히 진행되고 있다. 카네기멜론대의 과학자들은 저해상도의 이미지를 정확한 고해상도를 가진 이미지로 만들고, 이를 부분적으로 보완하는 새로운 방식의 안면인식 알고리즘을 개발하여 주목을 끌고 있다.

보스턴을 포함한 미국의 우명 도시에는 수많은 감시카메라가 설치되어 있지만, 문제는 해상도가 낮고 각도도 제대로 확보되지 않기 때문에 안면을 인식하는데 애를 먹었다. 하드웨어가 아닌 소프트웨어로 이를 보완할 수 있는 카네기멜론대의 새로운 기술이 이와 같은 문제를 해결할 수 있을 것으로 보고 있다.

특히 보안업계에서는 이 기술이 기존의 안면인식 시스템이 가지고 있던 문제인 얼굴의 감추어진 부분을 드러난 부분을 가지고 매칭시켜야 하는 어려움까지 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

- 김준래 객원기자

- joonrae@naver.com

- 저작권자 2014-01-10 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터