뇌의 정보처리는 ‘시냅스’ 라 불리는 신경세포 간 연결부위에서 발생한다. 공학적 관점에서 볼 때 시냅스는 신경신호의 고역 또는 저역 통과 필터(filter)의 역할을 수행한다고 할 수 있다.

가장 중요한 요소는 ‘단기시냅스 가소성’이다. 밀리 초에서 수 분 사이의 매우 짧은 시간 사이에 발생하는 시냅스 연결강도의 변화를 일컫는다. 시냅스에 전기적 흥분이 도달할 때 신경전달물질 분비 신호 크기가 점점 약화되거나 강화되는 현상을 의미한다.

이 현상을 서울대 의과대학 이석호 교수와 호원경 교수, 독일 막스플랑크연구소 네어(Neher) 교수 연구팀이 공동연구를 통해 규명했다.

신경전달물질 메커니즘 규명

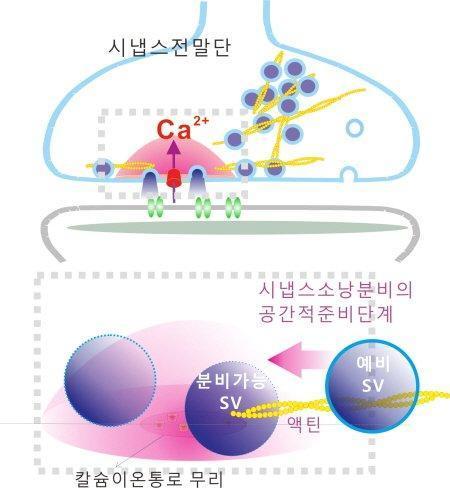

시냅스 가소성의 특성을 결정하는 요인으로는 시냅스 전 말단 세포막에 도킹해 즉시 분비 가능하도록 대기하고 있는 시냅스 소낭의 숫자(RRP, readily releasable pool), 분비가능 시냅스 소낭과 칼슘이온통로 사이의 거리, 시냅스소낭의 칼슘민감도, RRP 고갈 후 회복속도 등 시냅스소낭의 역동학적(synaptic vesicle dynamics) 등이 있다.

"신경세포가 흥분하면 세포막의 이온통로가 열리면서 칼슘 이온이 세포 안으로 유입돼요. 이 때 칼슘이온은 다음 신경세포를 자극하기 위한 시냅스 소낭 안의 신경전달물질 분비의 스위치가 되죠.

시냅스소낭 중에는 다음 신경세포로 신호가 즉각 전달되도록 이온통로 근처에서 칼슘이온에 빠르게 반응하는 ‘준비된 즉각 분비 시냅스소낭(RRP, readily releasible pool)’이 존재합니다. 하지만 이 같은 RRP는 세포내 전체 시냅스 소낭 풀 가운데 1~5%p 불과해 신호가 계속 이어질 경우 고갈되기 쉽습니다.”

이석호 교수팀은 지난해, RRP의 고갈을 보완하기 위해 이온통로에서 멀리 있던 시냅스소낭들이 이온통로에 가까이 이동한다는 사실을 ‘미국립과학원회보(PNAS)’에 게재한 바 있다. 이번 연구는 당시 연구결과에 대한 후속연구다.

“시냅스 전말단에서 시냅스소낭의 분비를 유도하는 직접적인 요인은 세포내 칼슘농도의 증가예요. 신경세포가 흥분해 활동전압이 신경말단에 도달하면 전압에 의해 개폐되는 칼슘이온통로가 열리고 이를 통해 세포 밖에서 유입되는 칼슘이 시냅스소낭 분비를 유도하죠.

신경말단에 존재하는 전체 시냅스소낭들 중 5% 이하의 일부만이 칼슘증가에 의해 즉시 분비될 수 있도록 세포막 활성역역에 도킹돼 대기하고 있는데, 이러한 시냅스소낭의 집합인 ‘RRP’에 소속된 시냅스소낭은 칼슘이온 민감도가 높을 뿐 아니라, 동시에 그 위치가 칼슘이온 통로와의 거리가 가까워야 신경자극 도달 후 즉각적인 분비가 가능하죠. 이번 연구는 시냅스소낭 분비에 필요한 두 가지 준비과정의 시간적 역동학을 연구한 것입니다.”

“이번 연구를 통해 칼슘통로에서 먼 시냅스소낭이 가까운 소낭보다 칼슘민감도가 더 낮다는 것을 확인했어요. 칼슘통로에 가까운 시냅스 소낭의 고갈 후 먼 곳의 소낭이 매우 빠른 속도(0.6초)로 칼슘 채널 가까이 이동해 자리를 채우는 반면, 이렇게 이동한 시냅스소낭은 더 느린 시간(3.6초)에 걸쳐 칼슘민감도가 회복되는 것을 발견했습니다.”

뉴로 컴퓨팅 기초 이해틀 마련

이번 연구의 목적은 인간 뇌신경망 원리를 적용, 뉴로컴퓨팅(neurocomputing)을 이해할 수 있는 틀을 마련한다는 데 있다. 신경전달에 관여하는 시냅스소낭 분비에 대한 표준모델을 제시함으로써 향후 단기시냅스 가소성 연구와 이에 대한 응용분야인 뉴로컴퓨팅 연구에 광범위한 영향을 끼칠 것으로 기대되고 있다.

그 중요성이 강조되고 있는 만큼 다른 연구진용에서도 계속 탐구돼 온 주제다. 이석호 교수는 자신의 연구가 이전 선행연구에서 한발짝 더 나간 것이라고 말했다.

“선행연구의 많은 부분이 독일 괴팅겐 막스플랑크 연구소의 네어(Neher) 교수와 그의 제자들을 중심으로 이뤄져왔습니다. 네어 교수는 ‘패치 클램프(patch clamp)’ 방법을 개발한 후 전기생리학 분야에 혁명적인 변화를 가져왔죠.

이후 지난 20여 년 동안 RRP에 속한 시냅스소낭의 분비속도 측정방법개발과 시냅스소낭의 칼슘민감도 규명 등 이번에 우리팀이 발표한 논문의 기반을 탄탄히 다졌습니다. 네어 교수가 2010년 말 생체막가소성 SRC 연구센터 개소식 초청연사로 참석하기 위해 우리 실험실을 방문했는데 이것이 우리 실험결과에 지대한 관심을 보이는 계기가 됐습니다.

당시 우리 실험결과의 큰 줄기는 거의 완성된 상태였거든요. 이후 우리 연구팀의 실혐결과와 주장에 대한 네어 교수의 매서운 검증이 시작됐어요. 작년과 이번논문은 네어 교수에 의한 고강도 검증과 토론의 결과물이라고 볼 수 있습니다.”

가장 중요한 요소는 ‘단기시냅스 가소성’이다. 밀리 초에서 수 분 사이의 매우 짧은 시간 사이에 발생하는 시냅스 연결강도의 변화를 일컫는다. 시냅스에 전기적 흥분이 도달할 때 신경전달물질 분비 신호 크기가 점점 약화되거나 강화되는 현상을 의미한다.

이 현상을 서울대 의과대학 이석호 교수와 호원경 교수, 독일 막스플랑크연구소 네어(Neher) 교수 연구팀이 공동연구를 통해 규명했다.

신경전달물질 메커니즘 규명

시냅스 가소성의 특성을 결정하는 요인으로는 시냅스 전 말단 세포막에 도킹해 즉시 분비 가능하도록 대기하고 있는 시냅스 소낭의 숫자(RRP, readily releasable pool), 분비가능 시냅스 소낭과 칼슘이온통로 사이의 거리, 시냅스소낭의 칼슘민감도, RRP 고갈 후 회복속도 등 시냅스소낭의 역동학적(synaptic vesicle dynamics) 등이 있다.

"신경세포가 흥분하면 세포막의 이온통로가 열리면서 칼슘 이온이 세포 안으로 유입돼요. 이 때 칼슘이온은 다음 신경세포를 자극하기 위한 시냅스 소낭 안의 신경전달물질 분비의 스위치가 되죠.

시냅스소낭 중에는 다음 신경세포로 신호가 즉각 전달되도록 이온통로 근처에서 칼슘이온에 빠르게 반응하는 ‘준비된 즉각 분비 시냅스소낭(RRP, readily releasible pool)’이 존재합니다. 하지만 이 같은 RRP는 세포내 전체 시냅스 소낭 풀 가운데 1~5%p 불과해 신호가 계속 이어질 경우 고갈되기 쉽습니다.”

이석호 교수팀은 지난해, RRP의 고갈을 보완하기 위해 이온통로에서 멀리 있던 시냅스소낭들이 이온통로에 가까이 이동한다는 사실을 ‘미국립과학원회보(PNAS)’에 게재한 바 있다. 이번 연구는 당시 연구결과에 대한 후속연구다.

“시냅스 전말단에서 시냅스소낭의 분비를 유도하는 직접적인 요인은 세포내 칼슘농도의 증가예요. 신경세포가 흥분해 활동전압이 신경말단에 도달하면 전압에 의해 개폐되는 칼슘이온통로가 열리고 이를 통해 세포 밖에서 유입되는 칼슘이 시냅스소낭 분비를 유도하죠.

신경말단에 존재하는 전체 시냅스소낭들 중 5% 이하의 일부만이 칼슘증가에 의해 즉시 분비될 수 있도록 세포막 활성역역에 도킹돼 대기하고 있는데, 이러한 시냅스소낭의 집합인 ‘RRP’에 소속된 시냅스소낭은 칼슘이온 민감도가 높을 뿐 아니라, 동시에 그 위치가 칼슘이온 통로와의 거리가 가까워야 신경자극 도달 후 즉각적인 분비가 가능하죠. 이번 연구는 시냅스소낭 분비에 필요한 두 가지 준비과정의 시간적 역동학을 연구한 것입니다.”

“이번 연구를 통해 칼슘통로에서 먼 시냅스소낭이 가까운 소낭보다 칼슘민감도가 더 낮다는 것을 확인했어요. 칼슘통로에 가까운 시냅스 소낭의 고갈 후 먼 곳의 소낭이 매우 빠른 속도(0.6초)로 칼슘 채널 가까이 이동해 자리를 채우는 반면, 이렇게 이동한 시냅스소낭은 더 느린 시간(3.6초)에 걸쳐 칼슘민감도가 회복되는 것을 발견했습니다.”

뉴로 컴퓨팅 기초 이해틀 마련

이번 연구의 목적은 인간 뇌신경망 원리를 적용, 뉴로컴퓨팅(neurocomputing)을 이해할 수 있는 틀을 마련한다는 데 있다. 신경전달에 관여하는 시냅스소낭 분비에 대한 표준모델을 제시함으로써 향후 단기시냅스 가소성 연구와 이에 대한 응용분야인 뉴로컴퓨팅 연구에 광범위한 영향을 끼칠 것으로 기대되고 있다.

그 중요성이 강조되고 있는 만큼 다른 연구진용에서도 계속 탐구돼 온 주제다. 이석호 교수는 자신의 연구가 이전 선행연구에서 한발짝 더 나간 것이라고 말했다.

“선행연구의 많은 부분이 독일 괴팅겐 막스플랑크 연구소의 네어(Neher) 교수와 그의 제자들을 중심으로 이뤄져왔습니다. 네어 교수는 ‘패치 클램프(patch clamp)’ 방법을 개발한 후 전기생리학 분야에 혁명적인 변화를 가져왔죠.

이후 지난 20여 년 동안 RRP에 속한 시냅스소낭의 분비속도 측정방법개발과 시냅스소낭의 칼슘민감도 규명 등 이번에 우리팀이 발표한 논문의 기반을 탄탄히 다졌습니다. 네어 교수가 2010년 말 생체막가소성 SRC 연구센터 개소식 초청연사로 참석하기 위해 우리 실험실을 방문했는데 이것이 우리 실험결과에 지대한 관심을 보이는 계기가 됐습니다.

당시 우리 실험결과의 큰 줄기는 거의 완성된 상태였거든요. 이후 우리 연구팀의 실혐결과와 주장에 대한 네어 교수의 매서운 검증이 시작됐어요. 작년과 이번

- 황정은 객원기자

- hjuun@naver.com

- 저작권자 2013-09-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터