'왜 슬픈 예감은 틀린적이 없나'라는 노래 가사가 있다. '예감(豫感)'은 어떤 일이 일어나기 전에 본능적으로 미리 느끼는 감을 말한다. 사실 사람들은 종종 '예감'과 '직감'을 혼동하여 사용하는 경우가 있다.

인간의 직감은 90% 적중한다

정확히 말하자면 '직감(直感)'은 사물이나 현상을 접했을 때 증명하지 않아도 곧바로 느껴서 알고 있는 감각을 말한다. 이런 직감과 관련해 최근 흥미로운 연구 결과가 나와 눈길을 끌고 있다.

이스라엘의 텔아비브대의 마리우스 어셔 심리학과 교수 연구진이 '인간의 직감 90% 적중' 가설과 관련된 실험을 실시한 결과, 실제로 참가자들이 평균 90%의 확률로 정답을 맞췄다는 결과를 얻었다. 이 연구결과는 최근 미국국립과학원회보(PNAS)에 실렸다.

연구진은 실험 참가자들에게 컴퓨터 화면의 오른쪽과 왼쪽에 2개의 다른 숫자를 연속적으로 보여주고 좌우의 평균값이 높은 쪽을 선택하도록 했는데, 이 때 표시되는 시간이 매우 짧아 계산이 어려웠으므로 참가자들은 직감에 의해 선택을 해야 했다고 한다. 실험 결과, 참가자들이 6세트까지 실험을 마쳤을 때는 65%만이 정답을 맞췄지만 24세트까지 마쳤을 때에는 정답률이 90%까지 올라갔다고 한다.

이번 결과에 대해 연구진은 직관이 놀라울 정도로 강력하고 정확한 도구임을 보여준다고 했으나, 이 연구는 뇌 기능 중 전체적인 부분을 한 번 보고 평균을 낼 수 있는 특수한 기능에 대한 말이라는 반론도 일어났다.

직감과 어림짐작은 다르다

사실 많은 사람들이 직감에 대해서 '어림짐작'과 같은 것이라는 생각을 하기도 한다. 어림짐작은 대강 헤아리는 짐작으로, 사정이나 형편 따위를 어림잡아 헤아리는 짐작과 비슷한 말이다. 하지만 어림짐작과 직감은 다르다.

일본 가노야(鹿屋)체육대학의 고다마(兒玉光雄) 교수는 "직감은 과거의 성공 체험과 실패 체험 등이 쌓이고 쌓여서 경험이 되고 이러한 경험이 무의식중에 나타나는 것이다. 그러므로 직감은 어림짐작과는 다르게 정확한 경우가 많다"라고 이야기한 바 있다.

고다마 교수에 따르면 남아프리카의 금광 광부의 이야기를 통해 40년 경험을 가진 베테랑 광부는 3년 미만 경력의 광부보다 금광 광맥을 찾아내는 능력이 뛰어난 것을 알고, 베테랑 광부의 능력을 매뉴얼로 만들려는 시도를 했지만 베테랑 광부들은 광맥을 어떻게 찾아내는지 잘 설명하지 못했다고 한다.

여기서 고다마 교수는 베테랑 광부들이 암반을 만졌을 때의 감촉과 지층의 색깔 차이 같이 오랜 세월 동안 얻은 단편적인 정보를 우뇌로 연결해 직감을 만들어냈다고 밝히기도 했다.

스포츠에서도 직감은 중요한 역할을 한다

이런 직감은 스포츠에서도 중요한 역할을 한다. 네덜란드 에라스무스대 경영학과 닐스 반 콰뤠벡 박사팀은 '스포츠 및 운동심리학지(Journal of Sports and Exercise Psychology)' 2010년 2월호를 통해 축구 경기 도중 심판은 직감에 의존해 결정을 내리는데, 이 때 선수의 키가 의사결정을 도와주는 단서가 된다는 연구 결과를 발표한 바 있다.

반 콰퀘벡 박사팀은 두 선수가 엮인 애매모호한 상황에서 키가 더 큰 선수가 더 많이 파울판정을 당한다는 결과를 얻었고, 키가 크면 심판의 눈에 '파울을 범하는 사람'으로 더 잘 띄게 되고 상대적으로 키가 작은 선수는 심판의 눈에 일종의 '반칙의 희생양'으로 여겨진다는 것이다.

그동안 진화생물학이나 언어학의 연구 결과, 사람들은 다른 사람의 키를 떠올릴 때 공격성이나 우월감 등과 연관시키는 것으로 나타났다. 다시 말해, 공격적이고 우월한 사람을 키가 큰 사람으로 인식한다는 것인데, 이러한 인식이 축구 경기에서도 나타났다는 것이다.

이 연구팀은 축구처럼 가해자가 명확하지 않은 애매모호한 상황이 자주 연출되는 상황에서는 심판이 자신의 직감에 의존해 결정을 내리고, 이 때 키가 이런 의사결정을 도와주는 단서가 된다고 밝혔다.

이렇게 직감은 여러 연구를 통해 실제로도 어느정도의 신빙성이 있음이 밝혀졌다. 하지만 여전히 직감을 과학적으로 설명하는 데에는 어려움이 있는 것으로 보인다.

인간의 직감은 90% 적중한다

정확히 말하자면 '직감(直感)'은 사물이나 현상을 접했을 때 증명하지 않아도 곧바로 느껴서 알고 있는 감각을 말한다. 이런 직감과 관련해 최근 흥미로운 연구 결과가 나와 눈길을 끌고 있다.

이스라엘의 텔아비브대의 마리우스 어셔 심리학과 교수 연구진이 '인간의 직감 90% 적중' 가설과 관련된 실험을 실시한 결과, 실제로 참가자들이 평균 90%의 확률로 정답을 맞췄다는 결과를 얻었다. 이 연구결과는 최근 미국국립과학원회보(PNAS)에 실렸다.

연구진은 실험 참가자들에게 컴퓨터 화면의 오른쪽과 왼쪽에 2개의 다른 숫자를 연속적으로 보여주고 좌우의 평균값이 높은 쪽을 선택하도록 했는데, 이 때 표시되는 시간이 매우 짧아 계산이 어려웠으므로 참가자들은 직감에 의해 선택을 해야 했다고 한다. 실험 결과, 참가자들이 6세트까지 실험을 마쳤을 때는 65%만이 정답을 맞췄지만 24세트까지 마쳤을 때에는 정답률이 90%까지 올라갔다고 한다.

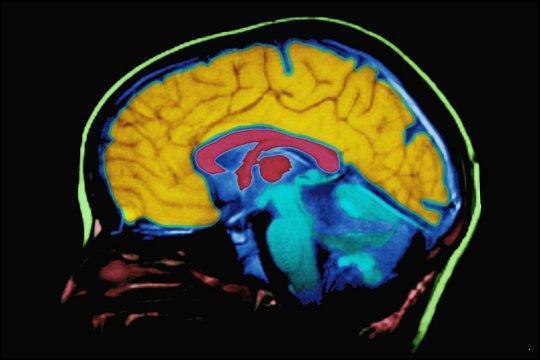

이번 결과에 대해 연구진은 직관이 놀라울 정도로 강력하고 정확한 도구임을 보여준다고 했으나, 이 연구는 뇌 기능 중 전체적인 부분을 한 번 보고 평균을 낼 수 있는 특수한 기능에 대한 말이라는 반론도 일어났다.

직감과 어림짐작은 다르다

사실 많은 사람들이 직감에 대해서 '어림짐작'과 같은 것이라는 생각을 하기도 한다. 어림짐작은 대강 헤아리는 짐작으로, 사정이나 형편 따위를 어림잡아 헤아리는 짐작과 비슷한 말이다. 하지만 어림짐작과 직감은 다르다.

일본 가노야(鹿屋)체육대학의 고다마(兒玉光雄) 교수는 "직감은 과거의 성공 체험과 실패 체험 등이 쌓이고 쌓여서 경험이 되고 이러한 경험이 무의식중에 나타나는 것이다. 그러므로 직감은 어림짐작과는 다르게 정확한 경우가 많다"라고 이야기한 바 있다.

고다마 교수에 따르면 남아프리카의 금광 광부의 이야기를 통해 40년 경험을 가진 베테랑 광부는 3년 미만 경력의 광부보다 금광 광맥을 찾아내는 능력이 뛰어난 것을 알고, 베테랑 광부의 능력을 매뉴얼로 만들려는 시도를 했지만 베테랑 광부들은 광맥을 어떻게 찾아내는지 잘 설명하지 못했다고 한다.

여기서 고다마 교수는 베테랑 광부들이 암반을 만졌을 때의 감촉과 지층의 색깔 차이 같이 오랜 세월 동안 얻은 단편적인 정보를 우뇌로 연결해 직감을 만들어냈다고 밝히기도 했다.

스포츠에서도 직감은 중요한 역할을 한다

이런 직감은 스포츠에서도 중요한 역할을 한다. 네덜란드 에라스무스대 경영학과 닐스 반 콰뤠벡 박사팀은 '스포츠 및 운동심리학지(Journal of Sports and Exercise Psychology)' 2010년 2월호를 통해 축구 경기 도중 심판은 직감에 의존해 결정을 내리는데, 이 때 선수의 키가 의사결정을 도와주는 단서가 된다는 연구 결과를 발표한 바 있다.

반 콰퀘벡 박사팀은 두 선수가 엮인 애매모호한 상황에서 키가 더 큰 선수가 더 많이 파울판정을 당한다는 결과를 얻었고, 키가 크면 심판의 눈에 '파울을 범하는 사람'으로 더 잘 띄게 되고 상대적으로 키가 작은 선수는 심판의 눈에 일종의 '반칙의 희생양'으로 여겨진다는 것이다.

그동안 진화생물학이나 언어학의 연구 결과, 사람들은 다른 사람의 키를 떠올릴 때 공격성이나 우월감 등과 연관시키는 것으로 나타났다. 다시 말해, 공격적이고 우월한 사람을 키가 큰 사람으로 인식한다는 것인데, 이러한 인식이 축구 경기에서도 나타났다는 것이다.

이 연구팀은 축구처럼 가해자가 명확하지 않은 애매모호한 상황이 자주 연출되는 상황에서는 심판이 자신의 직감에 의존해 결정을 내리고, 이 때 키가 이런 의사결정을 도와주는 단서가 된다고 밝혔다.

이렇게 직감은 여러 연구를 통해 실제로도 어느정도의 신빙성이 있음이 밝혀졌다. 하지만 여전히 직감을 과학적으로 설명하는 데에는 어려움이 있는 것으로 보인다.

- 이슬기 객원기자

- 저작권자 2012-11-26 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터