대표적인 SF영화 중 하나인 ‘스타트렉(Star Trek)'에서는 공간이동 기술을 이용해 우주를 여행하는 장면이 등장한다. 영화의 주인공들은 ‘워프 드라이브(warp drive)’라 이름 붙여진 아이디어를 통해 빛보다 빠른 속도의 우주선을 타고 행성과 행성을 오간다.

워프 드라이브에 대한 이해를 돕기 위해 과학자들은 종종 종이에 그림을 그린다. 우주선이 우주 공간을 종이 평면의 한 지점에서 한 지점까지 선을 그어 가듯 비행하면서 가는 것이 아니라, 아예 종이를 접어 다른 곳과 연결되듯이 단숨에 다른 곳으로 이동할 수 있다는 것이다. 우주 공간상의 축지법이라고 할 수 있다.

영화 스타트렉이 최초로 선을 보인 것은 1966년. 사람들은 최근까지 워프 드라이브는 황당한 상상력의 산물일 뿐이라고 생각해왔다. 그러나 최근 이 믿을 수 없는 방식으로 우주를 여행하는 것이 불가능한 일만은 아니라는 주장이 일부 과학자들로부터 제기돼 비상한 관심을 모으고 있다.

우주여행용 워프 드라이브 기술의 개발

미국의 뉴스전문 채널인 폭스뉴스(foxnews)는 최근 ‘NASA(미항공우주국)’가 스타트렉에 등장한 것과 비슷한 방식의 우주여행용 워프 드라이브 기술을 개발하고 있다고 보도했다.

NASA의 존슨 우주센터에 근무하는 ‘해롤드 화이트(Harold White)’박사는 최근 개최된 ‘스타쉽 100년 심포지엄(100 Year Starship Symposium)’에서 별들간의 우주여행에 워프 드라이브를 적용하는 학설에 대해 "가능성이 있다"고 발표한 것으로 알려졌다.

화이트 박사 연구팀은 수학적 방정식을 통해 우주의 틈을 밝혀냈는데, 이 틈을 이용해 시간과 공간으로 짜여진 우주의 공간을 접거나 펴는 것이 어느 정도 가능하다는 것이 화이트 박사의 설명이다.

4차원 적 개념으로 접근하는 워프 드라이브

초속 30만 킬로미터인 빛의 속도는 속도의 한계처럼 보이지만, 이는 3차원적 사고의 한 예다. 우리는 여전히 4차원에서의 공간과 시간에 대한 개념을 파악하지 못하고 있기 때문에 3차원적 공간과 시간의 관점에서만 생각하는 것이다.

우리는 시간이 일정한 우주의 속도로 움직인다고 믿기 때문에 초당 30만 킬로미터가 속도의 한계라는 생각에 갇혀 있다. 하지만, 시간은 두 지점 사이에서 일정한 속도로 움직이지 않는다는 다양한 실험 결과가 있다. 따라서 적절한 기술을 이용하면 순식간에 10억 광년 이상의 속도를 경험할 수 있다는 것이다.

이는 속도에 대한 것이 아니라, 두 지점 사이의 여행 시간을 감소시킨다는 4차원적 관점에 초점을 맞춘 것이다.

이처럼 워프 드라이브는 시·공간 자체를 조정해 우주선을 움직이는 것에 대해 어떤 것도 광속보다 빠를 수 없다는 3차원적 물리학 법칙의 ‘허점(loophole)’을 수정하고 있는데, 이 같은 4차원 개념의 아이디어는 지난 1994년에 멕시코 물리학자 미구엘 알큐비에레(Miguel Alcubierre) 박사가 제기한 바 있다.

하지만 당시 알쿠비에레 박사는 워프 드라이브를 위해서는 시·공간을 비트는 '워프 버블(warp bubble)'이 필요한데, 이 워프 버블에는 목성의 질량만큼이나 큰 엄청난 에너지가 필요하기 때문에 실현 가능성이 없는 것으로 생각했다.

따라서 워프 버블을 현실화 시킬 수 있는 에너지를 어떻게 얻을 것인가 하는 문제가 그동안 남아 있었는데, 이에 대해 화이트 박사는 지금까지의 고정관념과는 다른 방식으로 에너지를 획기적으로 줄일 수 있다고 설명했다.

화이트 박사는 워프버블의 두께와 진동을 조절하면, 단 500kg 수준의 에너지를 이용해도 빛의 속도의 10배에 이르는 속도로 우주를 여행할 수 있는 워프 버블의 두께를 최적화하는 방법을 제시했다.

워프 드라이브는 시공간을 비트는 방식

워프 버블을 이용하면 상식과 전혀 다른 방법으로 우주 공간을 이동할 수 있는데, 우주선의 엔진이 앞쪽에 있는 공간을 접고 뒤쪽에 있는 공간을 확장할 수 있기 때문에 실질적으로 우주선은 움직이지도 않고, 우주 공간의 다른 지역으로 이동할 수 있다는 것이 화이트 박사의 설명이다.

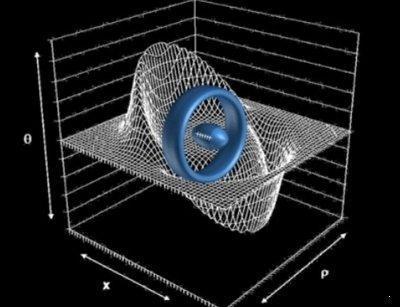

즉, 우주 공간을 비트는 구 모양의 버블을 만들면, 우주선은 그 속에서 공간을 비트는 식으로 여행할 수 있다는 이야기인데, 우주선이 직접 움직이는 것이 아니라 시·공간을 비트는 방식이므로 아인슈타인의 상대성 이론에도 위배하지 않는다는 것이 과학자들의 설명이다.

최근 화이트 박사 연구팀은 실험실에서 워프 드라이브의 미니 버전으로 실험을 시작했다. 그들은 존슨 우주센터내에 ‘워프장(warp field)’이라 불리는 간섭계를 준비했는데, 이는 본질적으로 레이저 간섭계를 생성한 것으로 시공간 워프의 마이크로 버전을 조성한 것이다.

화이트 박사는 “시·공간을 천만분의 일 정도로 교란시켜서, 테이블 위에서 실험으로 매우 작은 워프 드라이브의 예를 생성할 수 있는지 알아보려 하는 것”이라고 설명하면서, 이 프로젝트를 “실제 워프 드라이브와 비교해 볼 때 실험이라고 부르기조차도 미안할 정도의 초라한 규모지만 첫 단계의 수준으로는 조짐이 좋다”고 말했다.

이 실험을 통해 공간의 뒤틀림 정도가 시간에 따라 진동하면 소요되는 에너지는 더욱 줄어드는 것을 발견한 화이트 박사는 “이 발견으로 과거 ‘비현실적인’ 상황으로 여겨졌던 워프 드라이브가 '그럴듯한' 상황으로 변했다”고 밝히면서 “어쩌면 우리 세대에 ‘스타트렉’의 기술을 경험하는 것이 가능하게 될 지도 모른다”고 예측했다.

워프 드라이브에 대한 이해를 돕기 위해 과학자들은 종종 종이에 그림을 그린다. 우주선이 우주 공간을 종이 평면의 한 지점에서 한 지점까지 선을 그어 가듯 비행하면서 가는 것이 아니라, 아예 종이를 접어 다른 곳과 연결되듯이 단숨에 다른 곳으로 이동할 수 있다는 것이다. 우주 공간상의 축지법이라고 할 수 있다.

영화 스타트렉이 최초로 선을 보인 것은 1966년. 사람들은 최근까지 워프 드라이브는 황당한 상상력의 산물일 뿐이라고 생각해왔다. 그러나 최근 이 믿을 수 없는 방식으로 우주를 여행하는 것이 불가능한 일만은 아니라는 주장이 일부 과학자들로부터 제기돼 비상한 관심을 모으고 있다.

우주여행용 워프 드라이브 기술의 개발

미국의 뉴스전문 채널인 폭스뉴스(foxnews)는 최근 ‘NASA(미항공우주국)’가 스타트렉에 등장한 것과 비슷한 방식의 우주여행용 워프 드라이브 기술을 개발하고 있다고 보도했다.

NASA의 존슨 우주센터에 근무하는 ‘해롤드 화이트(Harold White)’박사는 최근 개최된 ‘스타쉽 100년 심포지엄(100 Year Starship Symposium)’에서 별들간의 우주여행에 워프 드라이브를 적용하는 학설에 대해 "가능성이 있다"고 발표한 것으로 알려졌다.

화이트 박사 연구팀은 수학적 방정식을 통해 우주의 틈을 밝혀냈는데, 이 틈을 이용해 시간과 공간으로 짜여진 우주의 공간을 접거나 펴는 것이 어느 정도 가능하다는 것이 화이트 박사의 설명이다.

4차원 적 개념으로 접근하는 워프 드라이브

초속 30만 킬로미터인 빛의 속도는 속도의 한계처럼 보이지만, 이는 3차원적 사고의 한 예다. 우리는 여전히 4차원에서의 공간과 시간에 대한 개념을 파악하지 못하고 있기 때문에 3차원적 공간과 시간의 관점에서만 생각하는 것이다.

우리는 시간이 일정한 우주의 속도로 움직인다고 믿기 때문에 초당 30만 킬로미터가 속도의 한계라는 생각에 갇혀 있다. 하지만, 시간은 두 지점 사이에서 일정한 속도로 움직이지 않는다는 다양한 실험 결과가 있다. 따라서 적절한 기술을 이용하면 순식간에 10억 광년 이상의 속도를 경험할 수 있다는 것이다.

이는 속도에 대한 것이 아니라, 두 지점 사이의 여행 시간을 감소시킨다는 4차원적 관점에 초점을 맞춘 것이다.

이처럼 워프 드라이브는 시·공간 자체를 조정해 우주선을 움직이는 것에 대해 어떤 것도 광속보다 빠를 수 없다는 3차원적 물리학 법칙의 ‘허점(loophole)’을 수정하고 있는데, 이 같은 4차원 개념의 아이디어는 지난 1994년에 멕시코 물리학자 미구엘 알큐비에레(Miguel Alcubierre) 박사가 제기한 바 있다.

하지만 당시 알쿠비에레 박사는 워프 드라이브를 위해서는 시·공간을 비트는 '워프 버블(warp bubble)'이 필요한데, 이 워프 버블에는 목성의 질량만큼이나 큰 엄청난 에너지가 필요하기 때문에 실현 가능성이 없는 것으로 생각했다.

따라서 워프 버블을 현실화 시킬 수 있는 에너지를 어떻게 얻을 것인가 하는 문제가 그동안 남아 있었는데, 이에 대해 화이트 박사는 지금까지의 고정관념과는 다른 방식으로 에너지를 획기적으로 줄일 수 있다고 설명했다.

화이트 박사는 워프버블의 두께와 진동을 조절하면, 단 500kg 수준의 에너지를 이용해도 빛의 속도의 10배에 이르는 속도로 우주를 여행할 수 있는 워프 버블의 두께를 최적화하는 방법을 제시했다.

워프 드라이브는 시공간을 비트는 방식

워프 버블을 이용하면 상식과 전혀 다른 방법으로 우주 공간을 이동할 수 있는데, 우주선의 엔진이 앞쪽에 있는 공간을 접고 뒤쪽에 있는 공간을 확장할 수 있기 때문에 실질적으로 우주선은 움직이지도 않고, 우주 공간의 다른 지역으로 이동할 수 있다는 것이 화이트 박사의 설명이다.

즉, 우주 공간을 비트는 구 모양의 버블을 만들면, 우주선은 그 속에서 공간을 비트는 식으로 여행할 수 있다는 이야기인데, 우주선이 직접 움직이는 것이 아니라 시·공간을 비트는 방식이므로 아인슈타인의 상대성 이론에도 위배하지 않는다는 것이 과학자들의 설명이다.

최근 화이트 박사 연구팀은 실험실에서 워프 드라이브의 미니 버전으로 실험을 시작했다. 그들은 존슨 우주센터내에 ‘워프장(warp field)’이라 불리는 간섭계를 준비했는데, 이는 본질적으로 레이저 간섭계를 생성한 것으로 시공간 워프의 마이크로 버전을 조성한 것이다.

화이트 박사는 “시·공간을 천만분의 일 정도로 교란시켜서, 테이블 위에서 실험으로 매우 작은 워프 드라이브의 예를 생성할 수 있는지 알아보려 하는 것”이라고 설명하면서, 이 프로젝트를 “실제 워프 드라이브와 비교해 볼 때 실험이라고 부르기조차도 미안할 정도의 초라한 규모지만 첫 단계의 수준으로는 조짐이 좋다”고 말했다.

이 실험을 통해 공간의 뒤틀림 정도가 시간에 따라 진동하면 소요되는 에너지는 더욱 줄어드는 것을 발견한 화이트 박사는 “이 발견으로 과거 ‘비현실적인’ 상황으로 여겨졌던 워프 드라이브가 '그럴듯한' 상황으로 변했다”고 밝히면서 “어쩌면 우리 세대에 ‘스타트렉’의 기술을 경험하는 것이 가능하게 될 지도 모른다”고 예측했다.

- 김준래 객원기자

- joonrae@naver.com

- 저작권자 2012-10-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터