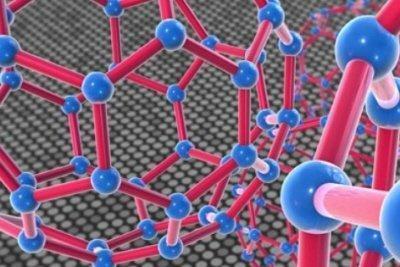

'버키볼(Bucky ball)'이라는 것이 있다. 탄소원자가 5각형과 6각형으로 이루어진 축구공 모양으로 연결된 분자를 통틀어 이르는 명칭인데, 정식 명칭은 ‘풀러렌(fullerene)’이다.

풀러렌이라는 명칭은 이 구조와 같은 모양의 돔을 설계한 미국의 건축가 ‘벅민스터 풀러(Buckminster Fuller)’의 이름에서 유래한 것으로, 버키볼이라는 별명도 역시 그의 이름에서 따온 것이다.

버키볼이 주목을 받는 이유는 윤활제나 공업용 촉매제, 그리고 축전지나 약품 전달매체 등에 사용되는 신물질로서 그 가능성을 높게 평가받고 있기 때문이다. 축구공처럼 생겨 안정된 탄소결합 구조를 갖고 있어 높은 온도와 압력을 견딜 수 있고, 그 외에 강하고 미끄러운 성질까지 보유하고 있다.

다이아몬드에 흠집을 낼 정도의 단단한 물질

그런데, 최근 미국과 중국의 연구팀이 다이아몬드에 흠집을 낼 정도로 단단한 버키볼 모양의 새로운 탄소 구조체를 만들었다는 소식이 전해져 업계의 커다란 화제가 되고 있다.

저명한 물리학 관련 전문지인 ‘physicsworld’는 미국 카네기 과학연구소의 린 왕(Lin Wang)이 이끄는 연구팀이 잘게 부순 탄소 구조와 탄화수소 용매를 이용해서, 하이브리드 결정질이면서도 무정형의 물질로 이루어진 초고경도 혼합물을 세계 최초로 만들었다고 최근 보도했다.

이 새로운 물질은 지구상에서 가장 단단하다고 알려진 다이아몬드를 움푹 들어가게 할 수 있을 정도로 높은 경도를 가졌는데, 카네기 연구소의 연구팀이 다이아몬드로 제작된 초고압 발생장치인 ‘엔빌 셀(diamond anvil cell)’을 통해 버키볼 형태를 이루고 있는 ‘탄소-60’ 분자와 ‘크실렌(xylene)’ 용매의 혼합물을 압축시켜 만든 것으로 알려졌다.

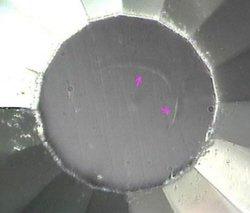

왕 연구팀장과 그의 동료 연구원들은 이 새로운 탄소 구조체를 다이아몬드 재질의 초고압 발생장치에 두고 60기가 파스칼의 압력을 가한 후, 장치의 압력을 해제하고 나서 실험 키트의 상태를 검사해 보니 강력한 4중 공유결합 구조로 연결돼 지구상에서 가장 단단한 물질인 다이아몬드가 흠집이 나 있는 것으로 관찰되었다고 발표했다.

결정형과 비정형을 띤 독특한 구조

탄소는 다양한 형태의 물질이 될 수 있는데, 흑연, 다이아몬드, 나노튜브, 그래핀, 혹은 숯이 모두 탄소로 구성된 것이다. 지금까지는 이들 모두가 원자 단위의 반복성이 있는 결정형을 보이거나, 아니면 결정 내부에 구조적인 질서가 보이지 않는 비정형을 띤 것으로 구분되었다.

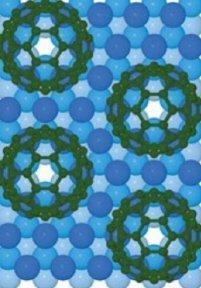

그런데 새로운 탄소 구조체는 정돈된 비정형 탄소 뭉치라는 의미의 ‘OACC(ordered amorphous carbon clusters)’로서, 구조적으로는 결정인 동시에 비정형이기도 한 독특한 복합 탄소 형태를 띠고 있는 것이 특징이다.

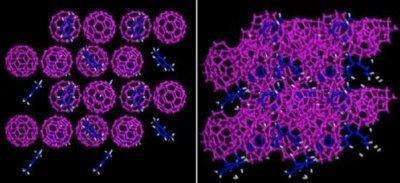

이 새로운 형태의 OACC를 만들기 위해서 카네기 연구소의 연구원들은 버키볼 구조를 가진 '탄소-60' 분자로 실험을 시작했다. 왕(Wang) 연구팀장과 그의 동료 연구원들은 축구공 모양의 '탄소-60' 분자 사이에 유기 용제인 크실렌을 투입한 후, 32기가 파스칼의 막대한 압력을 가했다. 그 결과, 공 모양의 탄소 구조가 깨지면서 자체 붕괴되어 비정형 탄소 뭉치가 되었다.

그리고 ‘탄소-60’ 분자가 용제 분자에 의해 제자리에서 머문 채로 붕괴됐는데, 여기서 왕 연구팀장은 “용제 분자가 붕괴 과정에서 중요한 역할을 한다”고 설명했다. 순수한 ‘탄소-60’은 탄소 구조가 붕괴하면서 전체 결정이 비정형으로 바뀌지만, 이 새로운 물질의 경우는 용제 분자가 있어서, 탄소 구조가 붕괴하더라도 제자리에서 움직이지 않는다는 것이다.

이런 연구원들의 실험결과는 분자 시뮬레이션이 뒷받침해 주고 있다. 시뮬레이션 결과, 압력이 30기가 파스칼까지 올라갔다가 해제되면 탄소 구조는 원래의 결정 형태로 다시 회복되었다. 그러나 32기가 파스칼 이상으로 압력을 높이자 물질은 영구적인 변형을 겪으면서 ‘탄소-60’의 구조가 재형성되었다.

하지만 압력을 해제해도 새로운 초경질 구조체는 그대로 변형된 상태를 유지하는 것으로 나타났고, 연구원들이 OACC를 가열하여 용제를 제거하자 ‘장거리 규칙성(long-range order)’이 사라지면서 붕괴된 무질서 상태가 되었다. 따라서 OACC가 주기성을 내는 데는 용제가 중요한 역할을 하는 것을 확인할 수 있었다.

산업화를 위한 다양한 방법을 모색

연구진은 이 새로운 물질인 OACC의 물성을 직접적으로 조사하지는 않았지만, 다이아몬드 재질의 초고압 발생장치의 한쪽 면을 움푹 들어가게 할 수 있었던 것을 볼 때, 이 물질이 초고경도를 가졌다는 것을 알 수 있었다고 설명했다.

하지만 OACC의 물성을 분석하는 것이 무엇보다 급선무이기 때문에 연구진은 다음 연구단계로 OACC의 특성 테스트와 붕괴된 탄소 뭉치의 원자적 구조 조사를 이어갈 예정이다. 만약 OACC가 산업에 적용할 수 있는 바람직한 물성을 가졌다는 것이 증명된다면, 연구진은 이것을 산업에 적용시킬 수 있는 다양한 방법을 찾을 계획인 것으로 알려졌다.

연구진은 예전에 개발된 탄소 물질들과는 달리, OACC는 압력이 해제된 후에도 초고경도 압축 구조를 유지했다는 점을 주목하고 있다. 이 새로운 탄소 구조체를 활용하여 내마모 보호 코팅과 같은 몇몇 산업적 분야에 적용할 방법도 찾을 예정이다.

이 외에도 새로운 물질의 또다른 장점은 실온에서 만들어졌다는 점이다. 왕 연구팀장과 연구원들은 1천500°C에서 생성되는 합성 다이아몬드와 비교해서 경제성이 있을지는 검토해 보아야겠지만, OACC가 기계, 전자, 그리고 전기화학 분야에 다양하게 사용될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

풀러렌이라는 명칭은 이 구조와 같은 모양의 돔을 설계한 미국의 건축가 ‘벅민스터 풀러(Buckminster Fuller)’의 이름에서 유래한 것으로, 버키볼이라는 별명도 역시 그의 이름에서 따온 것이다.

버키볼이 주목을 받는 이유는 윤활제나 공업용 촉매제, 그리고 축전지나 약품 전달매체 등에 사용되는 신물질로서 그 가능성을 높게 평가받고 있기 때문이다. 축구공처럼 생겨 안정된 탄소결합 구조를 갖고 있어 높은 온도와 압력을 견딜 수 있고, 그 외에 강하고 미끄러운 성질까지 보유하고 있다.

다이아몬드에 흠집을 낼 정도의 단단한 물질

그런데, 최근 미국과 중국의 연구팀이 다이아몬드에 흠집을 낼 정도로 단단한 버키볼 모양의 새로운 탄소 구조체를 만들었다는 소식이 전해져 업계의 커다란 화제가 되고 있다.

저명한 물리학 관련 전문지인 ‘physicsworld’는 미국 카네기 과학연구소의 린 왕(Lin Wang)이 이끄는 연구팀이 잘게 부순 탄소 구조와 탄화수소 용매를 이용해서, 하이브리드 결정질이면서도 무정형의 물질로 이루어진 초고경도 혼합물을 세계 최초로 만들었다고 최근 보도했다.

이 새로운 물질은 지구상에서 가장 단단하다고 알려진 다이아몬드를 움푹 들어가게 할 수 있을 정도로 높은 경도를 가졌는데, 카네기 연구소의 연구팀이 다이아몬드로 제작된 초고압 발생장치인 ‘엔빌 셀(diamond anvil cell)’을 통해 버키볼 형태를 이루고 있는 ‘탄소-60’ 분자와 ‘크실렌(xylene)’ 용매의 혼합물을 압축시켜 만든 것으로 알려졌다.

왕 연구팀장과 그의 동료 연구원들은 이 새로운 탄소 구조체를 다이아몬드 재질의 초고압 발생장치에 두고 60기가 파스칼의 압력을 가한 후, 장치의 압력을 해제하고 나서 실험 키트의 상태를 검사해 보니 강력한 4중 공유결합 구조로 연결돼 지구상에서 가장 단단한 물질인 다이아몬드가 흠집이 나 있는 것으로 관찰되었다고 발표했다.

결정형과 비정형을 띤 독특한 구조

탄소는 다양한 형태의 물질이 될 수 있는데, 흑연, 다이아몬드, 나노튜브, 그래핀, 혹은 숯이 모두 탄소로 구성된 것이다. 지금까지는 이들 모두가 원자 단위의 반복성이 있는 결정형을 보이거나, 아니면 결정 내부에 구조적인 질서가 보이지 않는 비정형을 띤 것으로 구분되었다.

그런데 새로운 탄소 구조체는 정돈된 비정형 탄소 뭉치라는 의미의 ‘OACC(ordered amorphous carbon clusters)’로서, 구조적으로는 결정인 동시에 비정형이기도 한 독특한 복합 탄소 형태를 띠고 있는 것이 특징이다.

이 새로운 형태의 OACC를 만들기 위해서 카네기 연구소의 연구원들은 버키볼 구조를 가진 '탄소-60' 분자로 실험을 시작했다. 왕(Wang) 연구팀장과 그의 동료 연구원들은 축구공 모양의 '탄소-60' 분자 사이에 유기 용제인 크실렌을 투입한 후, 32기가 파스칼의 막대한 압력을 가했다. 그 결과, 공 모양의 탄소 구조가 깨지면서 자체 붕괴되어 비정형 탄소 뭉치가 되었다.

그리고 ‘탄소-60’ 분자가 용제 분자에 의해 제자리에서 머문 채로 붕괴됐는데, 여기서 왕 연구팀장은 “용제 분자가 붕괴 과정에서 중요한 역할을 한다”고 설명했다. 순수한 ‘탄소-60’은 탄소 구조가 붕괴하면서 전체 결정이 비정형으로 바뀌지만, 이 새로운 물질의 경우는 용제 분자가 있어서, 탄소 구조가 붕괴하더라도 제자리에서 움직이지 않는다는 것이다.

이런 연구원들의 실험결과는 분자 시뮬레이션이 뒷받침해 주고 있다. 시뮬레이션 결과, 압력이 30기가 파스칼까지 올라갔다가 해제되면 탄소 구조는 원래의 결정 형태로 다시 회복되었다. 그러나 32기가 파스칼 이상으로 압력을 높이자 물질은 영구적인 변형을 겪으면서 ‘탄소-60’의 구조가 재형성되었다.

하지만 압력을 해제해도 새로운 초경질 구조체는 그대로 변형된 상태를 유지하는 것으로 나타났고, 연구원들이 OACC를 가열하여 용제를 제거하자 ‘장거리 규칙성(long-range order)’이 사라지면서 붕괴된 무질서 상태가 되었다. 따라서 OACC가 주기성을 내는 데는 용제가 중요한 역할을 하는 것을 확인할 수 있었다.

산업화를 위한 다양한 방법을 모색

연구진은 이 새로운 물질인 OACC의 물성을 직접적으로 조사하지는 않았지만, 다이아몬드 재질의 초고압 발생장치의 한쪽 면을 움푹 들어가게 할 수 있었던 것을 볼 때, 이 물질이 초고경도를 가졌다는 것을 알 수 있었다고 설명했다.

하지만 OACC의 물성을 분석하는 것이 무엇보다 급선무이기 때문에 연구진은 다음 연구단계로 OACC의 특성 테스트와 붕괴된 탄소 뭉치의 원자적 구조 조사를 이어갈 예정이다. 만약 OACC가 산업에 적용할 수 있는 바람직한 물성을 가졌다는 것이 증명된다면, 연구진은 이것을 산업에 적용시킬 수 있는 다양한 방법을 찾을 계획인 것으로 알려졌다.

연구진은 예전에 개발된 탄소 물질들과는 달리, OACC는 압력이 해제된 후에도 초고경도 압축 구조를 유지했다는 점을 주목하고 있다. 이 새로운 탄소 구조체를 활용하여 내마모 보호 코팅과 같은 몇몇 산업적 분야에 적용할 방법도 찾을 예정이다.

이 외에도 새로운 물질의 또다른 장점은 실온에서 만들어졌다는 점이다. 왕 연구팀장과 연구원들은 1천500°C에서 생성되는 합성 다이아몬드와 비교해서 경제성이 있을지는 검토해 보아야겠지만, OACC가 기계, 전자, 그리고 전기화학 분야에 다양하게 사용될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

- 김준래 객원기자

- joonrae@naver.com

- 저작권자 2012-09-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터