최근 미국은 전쟁터에서 돌아온 병사들의 외상후스트레스증후군(PTSD ; post traumatic stress disorder)이라는 새로운 사회문제로 골치를 앓고 있다. 미군 해외 원정부대 기지 주변 도시들의 경우 이런 병사들이 저지르는 가정폭력 및 강도, 살인, 자살사고가 끊이지 않고 있다.

PTSD는 전쟁이나 고문 등의 심각한 외상을 입은 후 자신이 겪은 사건에 대한 생각을 멈출 수 없어 극심한 공포감이나 두려움, 무력감 등을 보이는 증상을 일컫는다.

2009년 미국 랜드연구소가 이라크 및 아프가니스탄에 파병된 미군 160만명을 대상으로 PTSD 검사를 실시한 결과, 무려 30여 만명이 환자군으로 조사된 바 있다. 또 버지니아 공대 연구진이 2010년 버지니아에 거주하는 참전군인 2천여 명을 대상으로 조사한 결과에서도 13%가 PTSD를 겪고 있는 것으로 나타났다.

참전군인들의 PTSD가 사회문제로 부상한 것은 많은 미국 기업들이 이들을 기피하기 때문이다. 참전군인들의 경우 민간인과의 교류 및 소통에 서툴 뿐더러 우울증과 PTSD를 앓고 있는 이들이 많아 채용을 꺼리는 것.

기업들이 이처럼 참전군인들의 채용을 꺼리면서 이들은 더 심한 스트레스와 경제적 고통을 겪다가 사고를 내는 악순환이 되풀이되고 있다. 더구나 자신의 증세를 솔직히 말할 경우 취업에 문제가 생길지 모른다는 두려움 때문에 증세를 숨기는 참전군인들이 많아져 상황을 더 악화시키고 있다.

하지만 전투에 참가했거나 심각한 외상을 경험한 모든 사람들이 PTSD에 시달리는 것은 아니다. 따라서 미군 당국에서는 해외 전투지 파병 전에 PTSD에 대한 징후를 조기에 알아보기 위해 스트레스 징후 검사를 실시하는 등 PTSD에 대한 대책을 수립하기 위해 노력하고 있다.

그런데 앞으로는 PTSD에 대한 이 같은 사전 징후 검사가 좀 더 정확해질 전망이다. 유럽 연구진이 PTSD의 위험을 증가시키는 유전자를 발견했기 때문이다.

르완다 난민 대상으로 유전자 분포상태 연구

그동안 많은 과학자들은 정서적 각성이 기억 공고화를 촉진하며 이것이 PTSD의 발병에 기여할 것이라고 추론해 왔다. 스위스 바젤 대학의 도미니크 드 커베인 박사가 이끄는 연구진은 이런 가설을 입증하기 위해 1994년 르완다를 탈출해 대학살을 면하고 우간다 난민캠프에 거주 중인 347명의 생존자를 대상으로 PRKCA 유전자 분포상태를 검사했다. 그들은 르완다 내전 중 여러 차례에 걸쳐 끔찍한 외상을 겪었지만, 그 중 134명만이 PTSD로 진단받은 바 있다.

검사 결과, PTSD로 진단받은 사람들은 특정 돌연변이를 가진 PRKCA-A유전자를 많이 보유한 것으로 나타났다. 즉, A유전자를 보유한 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 PTSD를 앓을 위험이 약 2배 높은 것으로 밝혀졌다.

PRKCA 유전자는 정서적 기억의 형성에 관여하는 유전자 중 하나로 알려져 있는데, 커베인 박사팀은 르완다 난민들을 대상으로 PRKCA 유전자 분포상태를 검사하기 전에 이 유전자가 기억과 관계된 정황에 대한 실험을 먼저 실시했다.

즉, 700여 명의 건강한 지원자를 모집하여 PRKCA 유전자의 염기서열을 분석한 다음, 정서를 자극하는 일련의 사진을 보여준 직후 그 사진의 내용을 간단히 서술해달라고 요청했다.

그 결과, 특정 돌연변이를 가진 PRKCA-A유전자를 두 개 보유한 이들은 사진을 상세히 기억하는 데 반해 다른 돌연변이인 PRKCA-G 유전자를 두 개 보유한 참가자들은 사진을 거의 기억하지 못한 것으로 나타난 것. 또한, A와 G를 하나씩만 보유하고 있는 참가자들의 경우 사진을 기억하는 정도가 중간인 것으로 나타났다.

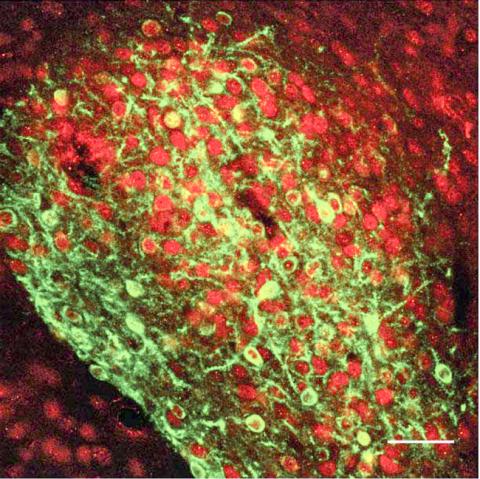

이는 PRKCA-A 돌연변이 유전자가 정서적 기억의 용량과 관계있음을 의미하는 연구결과이다. 연구진은 394명의 대상자를 추가로 모집해 동일한 실험을 하면서 뇌의 영상을 촬영했다.

그 결과 A유전자가 전전두피질의 외측과 내측의 활성을 증가시킨다는 사실을 발견했는데, 이 부분들은 정서적 기억의 코딩에 관여하는 네트워크에 속한 것으로 알려져 있다.

기억이 PTSD의 발병 과정에 중요한 역할

더욱이 이 부분들의 활성은 A유전자의 개수에 비례하는 것으로 나타났다. 즉, A유전자를 두 개 보유한 사람은 하나 보유한 사람보다 전전두피질 외측과 내측의 활성이 더 많이 증가한다는 사실을 밝혀낸 것. 이 연구결과는 미국국립과학원회보(PNAS) 14일자에 게재됐다.

많은 과학자들은 기억이 PTSD의 발병과정에서 중요한 역할을 할 것이라고 확신해 왔다. 왜냐하면 PTSD가 성립하기 위해서는 외상의 기억이 존재해야 하기 때문이다. 그러나 강력한 기억력이 PTSD의 위험인자이기도 하다는 것을 증명하기는 매우 어려웠다.

이에 대해 UC어바인의 제임스 맥고흐 박사는 “그런 가설이 유전학적 연구에 의해 입증된 것은 이 연구가 처음”이라고 논평했다. 이번 연구결과를 내놓은 커베인 박사팀은 PTSD의 발병위험을 증가시키는 유전자 돌연변이를 찾아내고, 이와 관련된 분자 메커니즘을 규명하기 위해서는 보다 대규모의 유전학적 연구가 필요하다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

PTSD는 전쟁이나 고문 등의 심각한 외상을 입은 후 자신이 겪은 사건에 대한 생각을 멈출 수 없어 극심한 공포감이나 두려움, 무력감 등을 보이는 증상을 일컫는다.

2009년 미국 랜드연구소가 이라크 및 아프가니스탄에 파병된 미군 160만명을 대상으로 PTSD 검사를 실시한 결과, 무려 30여 만명이 환자군으로 조사된 바 있다. 또 버지니아 공대 연구진이 2010년 버지니아에 거주하는 참전군인 2천여 명을 대상으로 조사한 결과에서도 13%가 PTSD를 겪고 있는 것으로 나타났다.

참전군인들의 PTSD가 사회문제로 부상한 것은 많은 미국 기업들이 이들을 기피하기 때문이다. 참전군인들의 경우 민간인과의 교류 및 소통에 서툴 뿐더러 우울증과 PTSD를 앓고 있는 이들이 많아 채용을 꺼리는 것.

기업들이 이처럼 참전군인들의 채용을 꺼리면서 이들은 더 심한 스트레스와 경제적 고통을 겪다가 사고를 내는 악순환이 되풀이되고 있다. 더구나 자신의 증세를 솔직히 말할 경우 취업에 문제가 생길지 모른다는 두려움 때문에 증세를 숨기는 참전군인들이 많아져 상황을 더 악화시키고 있다.

하지만 전투에 참가했거나 심각한 외상을 경험한 모든 사람들이 PTSD에 시달리는 것은 아니다. 따라서 미군 당국에서는 해외 전투지 파병 전에 PTSD에 대한 징후를 조기에 알아보기 위해 스트레스 징후 검사를 실시하는 등 PTSD에 대한 대책을 수립하기 위해 노력하고 있다.

그런데 앞으로는 PTSD에 대한 이 같은 사전 징후 검사가 좀 더 정확해질 전망이다. 유럽 연구진이 PTSD의 위험을 증가시키는 유전자를 발견했기 때문이다.

르완다 난민 대상으로 유전자 분포상태 연구

그동안 많은 과학자들은 정서적 각성이 기억 공고화를 촉진하며 이것이 PTSD의 발병에 기여할 것이라고 추론해 왔다. 스위스 바젤 대학의 도미니크 드 커베인 박사가 이끄는 연구진은 이런 가설을 입증하기 위해 1994년 르완다를 탈출해 대학살을 면하고 우간다 난민캠프에 거주 중인 347명의 생존자를 대상으로 PRKCA 유전자 분포상태를 검사했다. 그들은 르완다 내전 중 여러 차례에 걸쳐 끔찍한 외상을 겪었지만, 그 중 134명만이 PTSD로 진단받은 바 있다.

검사 결과, PTSD로 진단받은 사람들은 특정 돌연변이를 가진 PRKCA-A유전자를 많이 보유한 것으로 나타났다. 즉, A유전자를 보유한 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 PTSD를 앓을 위험이 약 2배 높은 것으로 밝혀졌다.

PRKCA 유전자는 정서적 기억의 형성에 관여하는 유전자 중 하나로 알려져 있는데, 커베인 박사팀은 르완다 난민들을 대상으로 PRKCA 유전자 분포상태를 검사하기 전에 이 유전자가 기억과 관계된 정황에 대한 실험을 먼저 실시했다.

즉, 700여 명의 건강한 지원자를 모집하여 PRKCA 유전자의 염기서열을 분석한 다음, 정서를 자극하는 일련의 사진을 보여준 직후 그 사진의 내용을 간단히 서술해달라고 요청했다.

그 결과, 특정 돌연변이를 가진 PRKCA-A유전자를 두 개 보유한 이들은 사진을 상세히 기억하는 데 반해 다른 돌연변이인 PRKCA-G 유전자를 두 개 보유한 참가자들은 사진을 거의 기억하지 못한 것으로 나타난 것. 또한, A와 G를 하나씩만 보유하고 있는 참가자들의 경우 사진을 기억하는 정도가 중간인 것으로 나타났다.

이는 PRKCA-A 돌연변이 유전자가 정서적 기억의 용량과 관계있음을 의미하는 연구결과이다. 연구진은 394명의 대상자를 추가로 모집해 동일한 실험을 하면서 뇌의 영상을 촬영했다.

그 결과 A유전자가 전전두피질의 외측과 내측의 활성을 증가시킨다는 사실을 발견했는데, 이 부분들은 정서적 기억의 코딩에 관여하는 네트워크에 속한 것으로 알려져 있다.

기억이 PTSD의 발병 과정에 중요한 역할

더욱이 이 부분들의 활성은 A유전자의 개수에 비례하는 것으로 나타났다. 즉, A유전자를 두 개 보유한 사람은 하나 보유한 사람보다 전전두피질 외측과 내측의 활성이 더 많이 증가한다는 사실을 밝혀낸 것. 이 연구결과는 미국국립과학원회보(PNAS) 14일자에 게재됐다.

많은 과학자들은 기억이 PTSD의 발병과정에서 중요한 역할을 할 것이라고 확신해 왔다. 왜냐하면 PTSD가 성립하기 위해서는 외상의 기억이 존재해야 하기 때문이다. 그러나 강력한 기억력이 PTSD의 위험인자이기도 하다는 것을 증명하기는 매우 어려웠다.

이에 대해 UC어바인의 제임스 맥고흐 박사는 “그런 가설이 유전학적 연구에 의해 입증된 것은 이 연구가 처음”이라고 논평했다. 이번 연구결과를 내놓은 커베인 박사팀은 PTSD의 발병위험을 증가시키는 유전자 돌연변이를 찾아내고, 이와 관련된 분자 메커니즘을 규명하기 위해서는 보다 대규모의 유전학적 연구가 필요하다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

- 이성규 객원편집위원

- 2noel@paran.com

- 저작권자 2012-05-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터