사람의 몸에는 약 500만 개의 털이 나 있다. 손바닥, 발바닥 등 특정 부위를 제외한 온몸에 골고루 퍼져 있으며 위치에 따라 기능도 제각각이다. 머리카락은 뇌를 보호하고 눈썹은 빗물과 땀이 흘러내리는 일을 막아주며 콧속 털은 먼지를 걸러준다.

전기신호는 디지털 방식이라 켜고 끄고의 두 가지만 존재한다. 그러나 뇌는 각 피부에서 느끼는 자극의 강도와 종류를 구분한다. 피부에서 오는 전기신호를 분석해 바람이 부는지, 물방울이 떨어졌는지, 모기가 앉았는지를 알 수 있다.

뇌는 500만 개의 털이 보내는 500만 가지의 전기신호를 어떻게 구분하는 것일까. 최근 연구에 따르면 털의 종류에 따라 연결된 신경세포가 달라서 대부분의 전기신호가 척수로 전달되기 전에 1차적으로 걸러진 채 뇌로 전달된다. 미국 존스홉킨스 의대 연구진이 신경세포 속 단백질을 형광으로 염색하는 유전자 조작 기술을 이용해 밝혀낸 사실이다.

연구결과는 ‘피부 속 저역치 기계감각 뉴런의 기능적 구조(The Functional Organization of Cutaneous Low-Threshold Mechanosensory Neurons)’라는 논문으로 정리되어 지난달 국제학술지 ‘셀(Cell)’에 정식 게재됐다.

신경세포 속 단백질을 형광으로 염색해 경로 추적

피부에 돋아난 털 하나하나는 모두 인체 신경망에 연결되어 있다. 털에 자극이 가해지면 모낭에 연결된 ‘기계적 감각 수용체(mechanoreceptor)’라는 신경세포가 전기신호를 발생시켜 척수로 보낸다. 이런 식으로 온몸의 털에서 만들어진 신호가 한곳에 모여 뇌로 전달된다.

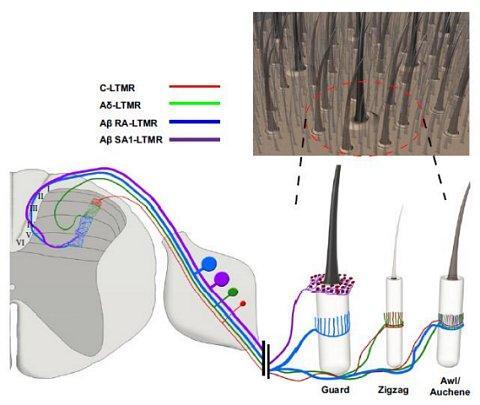

털에 연결된 신경세포를 ‘저역치 기계감각 수용체(LTMR)’라 부른다. 저역치(low-threshold)란 위험이 되지 않을 만큼 작은 크기의 자극을 말한다. 수용체는 신호전달 속도에 따라 에이베타(Aβ-), 에이델타(Aδ-), 씨(C-)의 세 가지로 나뉘며 ‘C타입 기계감각 수용체(C-LTMR)’의 전달속도가 가장 느리다.

최근까지도 기계감각 수용체의 전달 메커니즘과 전체 신경망은 명확하게 밝혀지지 않았다. 살아 있는 생물의 전기신호 전달 상황을 직접 확인하기가 어렵기 때문이다. 학자들은 신경세포가 여러 종류의 전기신호를 만들어내 다음 세포에 전달한다는 메커니즘만을 이야기했다.

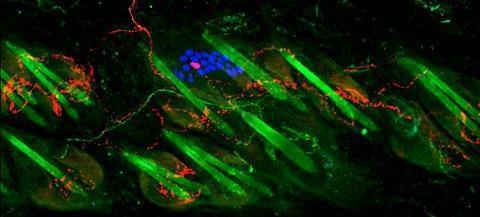

그런데 최근 미국 존스홉킨스 의대 연구진이 수용체를 눈으로 직접 확인할 수 있는 방법을 찾아냈다. 유전자 조작을 통해 신경세포 내의 단백질을 형광색으로 염색한 것이다.

덕분에 피부에서 시작된 전기신호를 척수까지 전달하는 C타입 수용체의 전체 경로를 찾아낼 수 있게 됐다. 실험용 쥐를 대상으로 유전자 조작을 실시한 결과, 털의 종류에 따라 각기 다른 연결망이 존재하는 것으로 드러났다.

털마다 서로 다른 신경망 이용해 신호 전달

쥐의 털은 크게 세 가지로 나뉜다. 길고 억센 ‘보호털(guard hair)’은 피지선과 연결되어 있으며 전체 털의 1퍼센트를 차지한다. 나머지 99퍼센트 중 23퍼센트는 중간 굵기의 ‘송곳털(awl hair)’이고 나머지 76퍼센트는 짧고 가는 ‘솜털(zigzag hair)’이다.

연구진이 C타입 수용체의 단백질을 형광으로 염색하자 털의 종류에 따라 연결상태가 다른 것으로 나타났다. 수용체의 80퍼센트는 솜털과 연결되어 있었고 20퍼센트는 송곳털과 이어졌다. 굵고 긴 보호털에는 연결된 C타입 수용체가 없었다.

게다가 털의 종류에 따라 완전히 다른 경로를 통해 신호를 전달하는 것으로 밝혀졌다. 자극의 세기와 종류에 따라 별도의 신경망을 이용하는 것이다. 보호털은 독자적인 신경망을 따라 척수로 전기신호를 전달하며 솜털과 송곳털은 신경망을 공유한다.

100에서 150개의 모낭과 연결된 신경세포가 하나의 척주를 이루는데, 척수 내에는 이러한 척주가 3천에서 5천 개나 존재한다. 신경망의 종류에 따라 척주의 조직도 달랐다. 수백만 개의 모낭에서 보내는 전기신호가 여러 경로를 통해 척수에 도착하면, 척주에서는 다양한 조직구조를 통해 신호를 1차적으로 구별해 뇌로 전달하는 것이다.

이번 실험은 유전자 조작 쥐의 신경세포를 이용했지만 연구진은 인간의 신경망도 이와 유사할 것으로 보고 있다. 실험을 진행한 데이비드 진티(David Ginty) 신경과학 교수는 “인간은 쥐보다 털의 숫자가 적지만 유사한 메커니즘을 통해 촉감을 전달할 것으로 추측한다”며 “단백질 염색 기술을 통해 인간의 신경망 지도까지 계속 탐구하겠다”고 밝혔다.

- 임동욱 객원기자

- im.dong.uk@gmail.com

- 저작권자 2012-01-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터