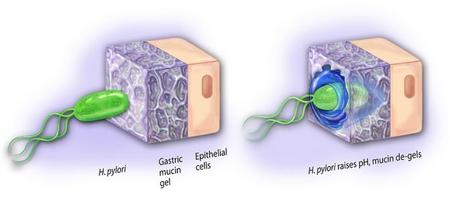

음식을 소화시키는데 도움을 주는 위산은 강산성이다. 이런 위산 덕분에 사람은 아무리 거칠고, 질긴 재료로 만든 음식이라 하더라도 모두 소화하여 건강하게 살아갈 수 있다.

반면에 이런 위산이 배출되는 위장은 박테리아(bacteria)의 입장에서 볼 때, 극한의 환경이 아닐 수 없다. 아무리 활동성이 뛰어난 박테리아라 하더라도 위에서는 대부분 사멸하기 때문이다.

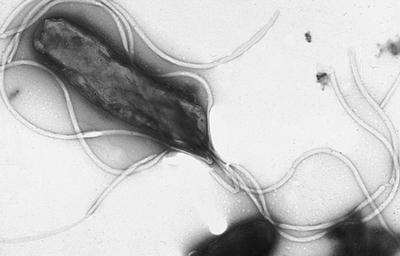

다만 예외적으로 이런 극한의 환경에서도 죽지 않고 살아갈 수 있는 박테리아가 있다. 바로 ‘헬리코박터 파일로리(Helicobacter pylori)’ 균이다. 이 박테리아는 다른 세균들과는 달리 항생제에 대한 내성이 강해, 완벽하게 제거하기가 무척 어렵다.

일부 사람들에게는 심각한 문제 일으켜

헬리코박터 파일로리(이하 헬리코박터)는 세계 인구의 절반 정도가 보유하고 있을 정도로 흔한 병원성 세균이다. 대개는 별다른 증상 없이 사람들의 위에서 평생을 지내지만, 일부 사람들에게는 몇 가지 심각한 문제를 일으킨다.

위궤양과 십이지장 궤양의 중요한 요인 가운데 하나가 바로 헬리코박터이기 때문이다. 이보다 더 큰 문제가 있다. 특정한 경우이기는 하지만 위암의 위험도를 높인다는 점에서 헬리코박터는 주목해야하는 병원성 세균이다.

일반적으로 헬리코박터로 인한 궤양이 발생되면 항생제를 포함한 강력한 병합요법을 사용하게 되는데, 완벽하게 제거하지는 못한다. 다른 병원성 세균들 보다 훨씬 빨리 내성을 키워 재감염을 시키는 경우가 종종 발생하고 있기 때문이다.

따라서 헬리코박터를 가지고 있는 보균자 전체를 치료하는 일은 매우 어려운 과제다. 의료계도 치료 실패에 따라 내성을 더 키울 수도 있는데다가, 여러 가지 합병증과 부작용 등이 발생할 수 있다는 이유로 헬리코박터 박멸을 현실적으로 거의 불가능한 것으로 여기고 있다.

이처럼 항생제에 대해 유독 강한 내성을 보이는 헬리코박터만의 특징 때문에, 과학자들은 오래 전부터 이 병원성 세균의 감염을 막기 위한 방법으로 항생제보다는 백신 연구에 주력해 왔다.

백신을 통해서 예방할 수 있다면 치료할 필요도 없거니와 내성이나 재감염 문제로 골치를 앓을 이유가 없기 때문이다. 이런 이유로 각국의 의료진들은 여러 가지 백신을 개발하여 임상 시험을 진행했으나, 지금까지는 좋은 결과를 얻지 못했다.

최근 중국의 과학자들이 이런 문제들을 해결할 수 있는 백신을 개발했다고 발표하여 주목을 끌고 있다. 기존 백신보다 위험도를 70% 정도나 낮춘 경구용 헬리코박터 백신을 개발했다고 밝힌 것이다.

지금까지의 백신 중 가장 뛰어난 결과

저명한 의학저널인 '란셋'(The Lancet)은 지난 6월 30일자 기사를 통해 중국 약품검사소(NIFDC) 소속의 밍 쳉(Ming Zeng) 박사와 연구진이 어린이들을 대상으로 유전자 재조합을 통한 헬리코박터 경구 백신의 3상 임상 실험을 진행했다고 보도했다. (전문 링크)

이들은 감염력이 없는 6세에서 15세 사이의 소아 4403명을 대상으로 임상 시험을 진행했다. 6~15세 어린이를 대상으로 한 이유는 대개 이 나이가 박테리아에 감염되는 시기이기 때문이다.

참가자들을 경구용 백신과 위약 군으로 나눈 뒤 1년 동안의 감염 횟수를 조사한 결과, 백신 군에서는 14건의 감염자가 나왔고, 위약 군에서는 50건으로 나타나 백신이 감염 위험도를 71.8% 정도 낮추는 것으로 조사되었다. 이는 지금까지 나왔던 백신 가운데서 가장 뛰어난 결과다.

이 같은 결과에 대해 쳉 박사는 “대부분의 사람들이 백신을 접종하면 100% 면역력이 생긴다고 생각하지만, 사실은 그렇지 않다”라고 전제하면서 “백신 접종으로 면역력이 생기면 감염자가 점차 줄어들면서 전파 가능성이 급격히 떨어지므로 박멸이 되는 것”이라고 설명했다.

현재 헬리코박터 감염의 경우 사람들의 위생 수준이 점차로 높아지면서, 젊은 층에서는 점점 감염률이 감소하고 있는 추세다. 연구진은 이 같은 추세에 효과적인 백신을 더하여 헬리코박터의 침투를 막을 수 있다면, 감염률을 크게 감소시켜 질환의 유병률을 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

병원성 박테리아 연구의 권위자인 호주 왕립어린이병원 필립 서튼(Philip Sutton) 교수는 이번 중국 연구진의 결과에 대해 “백신 접종으로 인간의 헬리코박터 감염을 막을 수 있음을 보여준 첫 번째 사례”라고 평가했다.

하지만 의료계 일부에서는 이번 연구결과의 평가를 유보해야 한다는 의견도 나오고 있다. 1년 정도 걸린 테스트만으로는 효과가 있다는 결론을 내리기 어렵다는 것이다. 이들은 “헬리코박터가 매우 장기적인 만성 감염을 일으킨다는 점을 생각할 때 좀 더 오랜 추적 연구가 필요하다”고 주장했다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2015-07-23 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터