지난 해 9월 경주시에서는 규모 5.8의 강진이 발생했다. 진앙지에서 300㎞ 이상 떨어진 서울에서도 진동이 감지될 정도로 경주에서 발생한 지진은 국내 관측 이래 가장 강한 규모의 자연재해였다.

그로 인해 모바일 및 인터넷 등 일부 통신 시스템이 두절되는 사태가 발생했다. 다행히도 통신 두절 문제는 곧바로 해결되었지만, 이보다 더 큰 규모의 지진이 발생했다면 통신망 복구가 상당히 장기화되었으리라는 것이 업계의 예측이다.

이처럼 자연재해나 대형사고 등 긴급 재난이 발생했을 때 통신망마저 붕괴되면 생각보다 훨씬 더 큰 혼란과 위험이 야기될 수 있는데, 이런 경우를 대비하여 국내·외 과학자들이 빠른 시간 안에 통신이 재개될 수 있도록 하는 ‘비상 통신망 구축 기술’을 개발하고 있어 주목을 끌고 있다.

부표와 파도를 이용하는 비상 통신 시스템

과학기술 전문 매체인 '뉴아틀라스'(Newatlas)는 미 국방위고등연구계획국(DARPA)이 해저 케이블 네트워크가 파괴되었을 때를 대비하여 응급으로 사용할 수 있는 비상 통신 시스템을 개발하고 있다고 보도하면서, 이 비상 시스템은 물에 뜬 부표(buoy)와 파도를 이용한다고 밝혔다. (관련 기사 링크)

DARPA가 수많은 통신 시스템 중에서도 해저 케이블 네트워크 파손에 주의를 기울이는 이유는, 전 세계를 인터넷으로 연결할 수 있도록 만들어주는 인프라이기 때문이다. 지금 이 시간에도 인터넷으로 자유롭게 해외 홈페이지에 접속할 수 있는 것은, 바로 전 세계 해저에 깔려 있는 광케이블 덕분이다.

TUNA(Tactical Undersea Network Architectures)라는 이름의 이 비상 통신 시스템은 에너지를 파력(波力)에서 얻는다. 물에 뜬 부표에 탑재된 에너지 전환 시스템이 파도의 파력에너지를 전기에너지로 바꾼 다음, 이를 활용하여 무선 통신 및 얇은 광섬유를 가동시키는 것.

비상용으로 사용되는 광섬유는 해양에서 최소한 30일 정도 떠있는 상태로 통신이 가능하도록 얇고 가벼운 소재로 만들어졌다. 유지기간을 30일 정도로 설정한 이유에 대해 DARPA의 관계자는 “그 정도 시간이 지나면 파괴됐던 통신선을 복구할 수 있다고 본 것”이라고 밝혔다.

관계자가 밝힌 TUNA의 개발 계획을 살펴보면 현재는 1단계를 진행 중인 상황이고, 조만간 2단계로 넘어갈 예정인 것으로 나타났다. 1단계는 실험실 내에서 진행하는 모델링과 시뮬레이션 관련 기술을 개발하는 과정이고, 2단계는 프로토타입의 네트워크 시제품 개발과 실제 해상에서 테스트를 하는 과정이다.

이 같은 DARPA의 계획에 대해 통신업계는 기대 반, 우려 반이다. 아무리 자본력과 기술력이 뛰어난 미국이라 하더라도 비상상황이라는 긴박하고 짧은 시간에 장거리 유무선 통신망을 구축하는 것은 어렵다고 보는 것이다.

위성과 초소형 기지국을 활용한 비상 통신 시스템

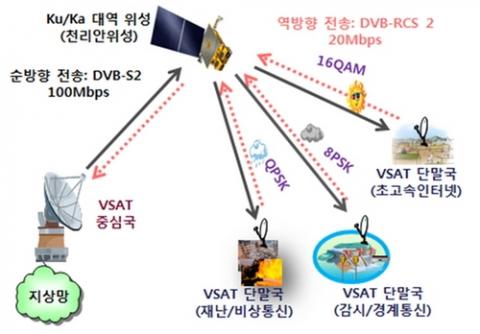

DARPA가 파력에너지를 통해 비상용 통신 시스템을 개발하고 있다면, 한국전자통신연구원(ETRI)는 인공위성을 활용하는 ‘초소형 간이 기지국(VSAT)’ 기술을 기반으로 비상 통신 시스템을 개발하고 있다.

ETRI가 개발한 비상 통신 시스템은 홍수나 지진 등 긴급한 재난이나 폭발 사고 등으로 인해 기존 통신망이 붕괴되었을 경우, 위성과 초소형 기지국을 활용하여 효과적으로 통신을 재개하는 방법이다.

인공위성을 이용한 통신 시스템은 과거에도 이미 존재했었다. ‘이리듐’이라는 개인용 인공위성 전화가 상용화 된 적이 있었던 것. 하지만 이리듐은 인공위성과 직접 연결하는 방식이어서 가격이 너무 비싸다는 점이 단점이었다. 단말기 가격이나 통신비용 모두가 고가였기 때문에 이 인공위성 전화는 결국 시장에서 퇴출되고 말았다.

이 같은 비용 문제를 ETRI 연구진은 인공위성과 연결하는 노트북만한 크기의 ‘간이 기지국’이라는 개념을 도입하여 해결했다. 이룰 비즈니스로 비유하자면 개별적으로 거래할 때 비싼 상품 가격을, 단체로 구입하여 싸게 떨어뜨리는 것과 비슷하다고 할 수 있다.

ETRI의 관계자는 “재난이나 사고 발생 지역에 초소형 기지국과 1m 정도 크기의 안테나를 설치하는 것만으로도, 주변의 수십m 넓이까지 무선인터넷 망을 구축할 수 있다”라고 소개하며 “10메가바이트(MB) 용량의 파일을 4초 안에 보낼 수 있는 정도 속도를 낼 수 있기 때문에 인터넷 전화나 메시지 서비스 등을 사용하기에 전혀 무리가 없다”라고 말했다.

그러면서 “조만간 이 시스템에 LTE나 3G 같은 이동통신망 모듈을 부착하는 기술이 개발되면, 초소형 기지국만으로도 주위의 수백 m 이내 거리에 있는 사람들이 통신을 할 수 있다”라고 덧붙였다.

이 뿐만이 아니다. ETRI 연구진은 여기서 한 발 더 나아가 날씨에 따라 전송방식뿐만 아니라 전송속도까지 변경할 수 있는 기술을 확보했다. 날씨가 좋을 때나 구름이 끼었을 때, 또는 비가 올 때 등의 기상상황에 따라 전송속도와 전송방식을 바꿀 수 있다는 것이다.

이에 대해 ETRI의 관계자는 “이전 기술은 날씨가 좋지 않으면 위성통신이 자주 끊겼다”라고 지적하며 “우리가 개발한 기술은 날씨와 상관없이 위성서비스 가용률을 99.9% 이상 향상시킬 수 있다는 점에서 획기적이라 할 수 있다”라고 밝혔다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2017-01-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터